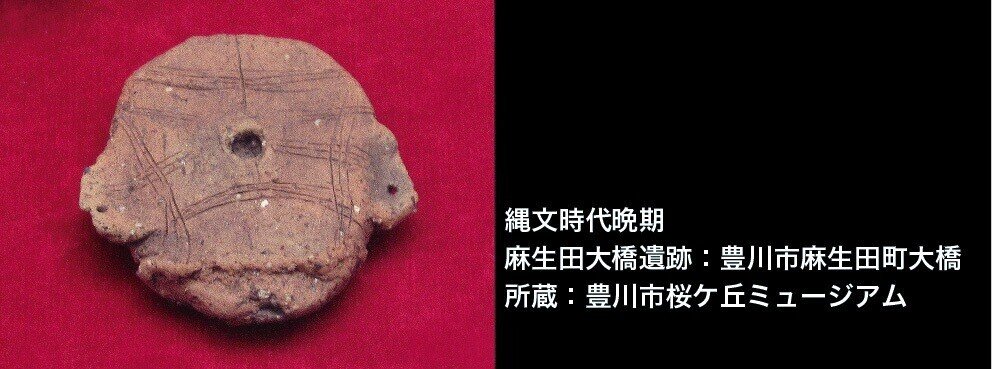

麻生田大橋遺跡 土偶A 4:ハマグリの園

豊川市には麻生田大橋遺跡(あそうだおおばしいせき)の東100m以内を流れている豊川の下流(麻生田大橋遺跡の南西7.3kmあまり)に平井遺跡という約90体の縄文人骨の出土している遺跡があるので、その平井町に向かいました。

平井遺跡のある場所はYAHOO!地図によれば標高約5.5mの場所にありますが、海進MAPでチェックすると、縄文期には海面下にあった場所になっている。

これはどうしたことかと思いながら、平井遺跡の南側を通っている幹線道路から新幹線の北側に沿って農道に入っていくと、遠景に目印となる水田に面した平井稲荷神社の杜が立ち上がっているのが目に入ってきた。

石造の伊勢鳥居と4本の幟柱が確認できた。

平井遺跡に祀られた平井稲荷神社の社頭には杜の南東側を通る道路が通っており、この道路を境に北側は住宅街となっている。

愛車を杜の脇に駐めたが、平井遺跡は2mあまりの高さの丘陵上にあるようだった。

平井遺跡で自由に立入れる場所は路地と平井稲荷神社の境内だけなので、

石鳥居の前に立つと、鳥居の正面奥にはコンクリートでたたかれた石段が丘陵上に向かって1直線に延びており、その石段の上に複数の鳥居と銀色の建物がのぞいていた。

石段の両脇は貝殻で埋まっており、丘陵からこぼれた貝殻が鳥居の外側にも散らばっている。

これは平井遺跡の一部が貝塚になっているからだと思われる。

鳥居脇には「正一位 平井稲荷神社」の社号標が立てられ、その左手にも石段が設けられている。

その石段と社号標の間には教育委員会の製作した『平井稲荷山貝塚・平井遺跡』の案内書が掲示されていた。

この遺跡は、明治30年代に大林意備(もとよし)氏により学会に発表され、大正11年には京都帝国大学の故清野謙二郎博士の調査によって人骨が50体以上発見され、全国でも屈指の縄文人骨出土遺跡としてその名が知られるようになった。その後も東京大学や町教育委員会等が発掘調査を行い、現在までに約90体もの人骨が確認されている。当時の埋葬の仕方は穴を掘って埋める(土葬)ものであったが、被葬者の格好はさまざまで、中には頭に土器をかぶせたものもあった。

ここから出土する土器のほとんどは縄文時代晩期(今から3,000年から2,300年前)の「稲荷山式土器」と呼ばれるもので、縄文土器から弥生土器への変化を考える上で重要な資料となっている。

貝塚は耕作などにより削られてしまったが、畑の中などに白く貝殻が散らばっていることが確認される貝殻の種類はほとんどがハマグリで、次いでシジミガイ、マガキ、サルボウガイなどがある。またこれらの貝殻とともに、ソカ、イノシシ、イヌ、タヌキ、ニホンザル、カワウソ、ウミガメ、タイ、鳥などの動物の骨も見つかっている。

大林氏と清野博士の採集品のほとんどは奈良県の天理大学付属天理参考館に保管され、その他の出土品の一部は町郷土資料館(※注:現在は閉館)で見ることができる。 (※=山乃辺 注)

平井遺跡が縄文時代晩期に限定された遺跡であるなら、海面下だった場所の縄文遺跡の謎はほぼ解けたのかもしれない。

鳥居をくぐって石段を上がっていくと、石段の途中に朱の鳥居、石段上にもう一基の石鳥居、その先にクリスタルなイメージの社殿らしきものが建っている。

石段を登りきると、石鳥居の奥には総アルミ造の稲荷神社が、2段の石段を持つ土壇上に設置されていた。

アルミ板に光が反射してガラス造の温室のように見えていた。

境内の地面は白く漂白された貝殻で埋まっている。

社叢は深くなく、杜の外側には住宅や、大きな本物のガラス造の温室が見えている。

社殿の前に立つと社殿前の両脇に使いの狐が向かい合い、銀色の殿内に社が祀られていた。

銅板葺の屋根を持った祠の軒下には5本の房を持つ牛蒡締めの注連縄が掛かっている。

この地は豊川稲荷の総本社がある場所なのだが、この平井稲荷神社が豊川稲荷系の稲荷神社なのか、伏見稲荷神社を総本社とする稲荷神社なのかという情報が見当たらない。

境内には稲荷神社の社殿の右手奥に脇参道が敷かれていて、石祠が祀られていた。

祠内には墨書きのあるお札が入っている。

祀られているものを知りたかったので、取り出して撮影させていただいたのだが、以下の部分しか読み取れなかった。

祠堂…

川出………

郡……………

………

境内には複数の樹種の樹木が生えていたが、中でももっとも大きな樹木だけが貝殻で埋まった境内に根を這わせていた。

境内の地表は完全に貝殻に埋もれ、土は完全に見えない状態なので、

土を探して根を伸ばしているのだろうか。

境内の端には「石器時代遺跡」と刻まれた石碑が建てられていた。

大林意備氏が平井遺跡を調査したのは明治30年代のことであり、まだ「縄文時代」という概念は存在しなかった。

おそらく、石器を使用した時代全般を「石器時代」と呼んでいたのだろう。

平井稲荷神社の左隣には、社頭を別にする石祠が祀られていたが、この社に関する情報は見当たらなかった。

平井遺跡からもっとも近くに流れている豊川放水路を観に行ってみた。

豊川放水路は洪水対策で豊川の余剰な水を流すために、人為的に開削された水路だろうが、縄文期にも豊川が洪水で溢れた時には水が押し寄せた水域だと推測できる。

平井遺跡からもっとも近い新橋の北岸の袂から豊川放水路の上流を眺望すると、すぐ上流の向こう岸に用水取り入れ口の青い水門が見えていた。

この辺りで川幅は150mあまり、遠景に三河の山岳部が尾根を連ねている。

新橋の中央まで出て下流側を眺望すると、新幹線の鉄橋が視界を遮っており、右岸には豊川放水路沿いを延びる小坂井バイパス(国道247号線)の高架が河口に向かっていた。

◼️◼️◼️◼️

豊川市では紹介できるような情報のある遺跡は麻生田大橋遺跡と平井遺跡くらいのようです。

次は古墳を巡りますが、豊川市は安城市と同じく、古墳の多い場所です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?