[吉見百穴+山寺+川越氷川神社] 神々の導きと結界が張られているところ

私たち人間が入って良い場所と、入らなくても良い場所があります。それは悪霊がその場所に宿っているから入らない方が良いのではなく、生きている人間が入らなくても良い場所だからです。

そういった入らなくても良い場所では様々なメッセージが神様から届きます。例えば、なかなかその土地に辿り着けないや、車が故障する或いは、道が閉鎖されており迂回路もない、ひいてはその日に病気にかかってしまい、体調的に目的地へ行くことを断念せざるおえない状況になったりと、後に「あの日にあの場所へ行かなくて良かった」と気づかされることもあります。

こういった入らなくても良い場所には必ず結界がはられており、その結界に気が付かず入ってしまったところ、頭が痛くなるや背筋がゾクゾクする或いは、心が落ち着かないといった症状が出始めます。または神様の眷属である蜂やアブが、気を付けるようにと、体の周りを飛び始めますので、こういった症状や現象を感知されたら、「お邪魔しました」とその場へ来れたことへの感謝と、無事元の場所へ戻れるように願い、その場を退散してください。

神様は常に、私たちをあるべき道へ、来るべきタイミングで、導いてくださいます。更なる高次への道が神様が導く道ですので是非、神様や眷属のメッセージに五感を傾けてください。

吉見百穴(よしみひゃくあな/よしみひゃっけつ) ー 埼玉県比企郡吉見町

古墳時代末期に造られた横穴墓として大正12年には国の史跡に指定される。横穴墓としては国内最大規模であり、岩肌から数メートル奥へ掘り抜かれている。現在確認されている横穴墓は219基あり、家族単位で埋葬されていたと考えられている。

第二次世界大戦時には軍需用として掘られた穴もあり、実際に機能する前に終戦を迎えたため使用されることはなかった。

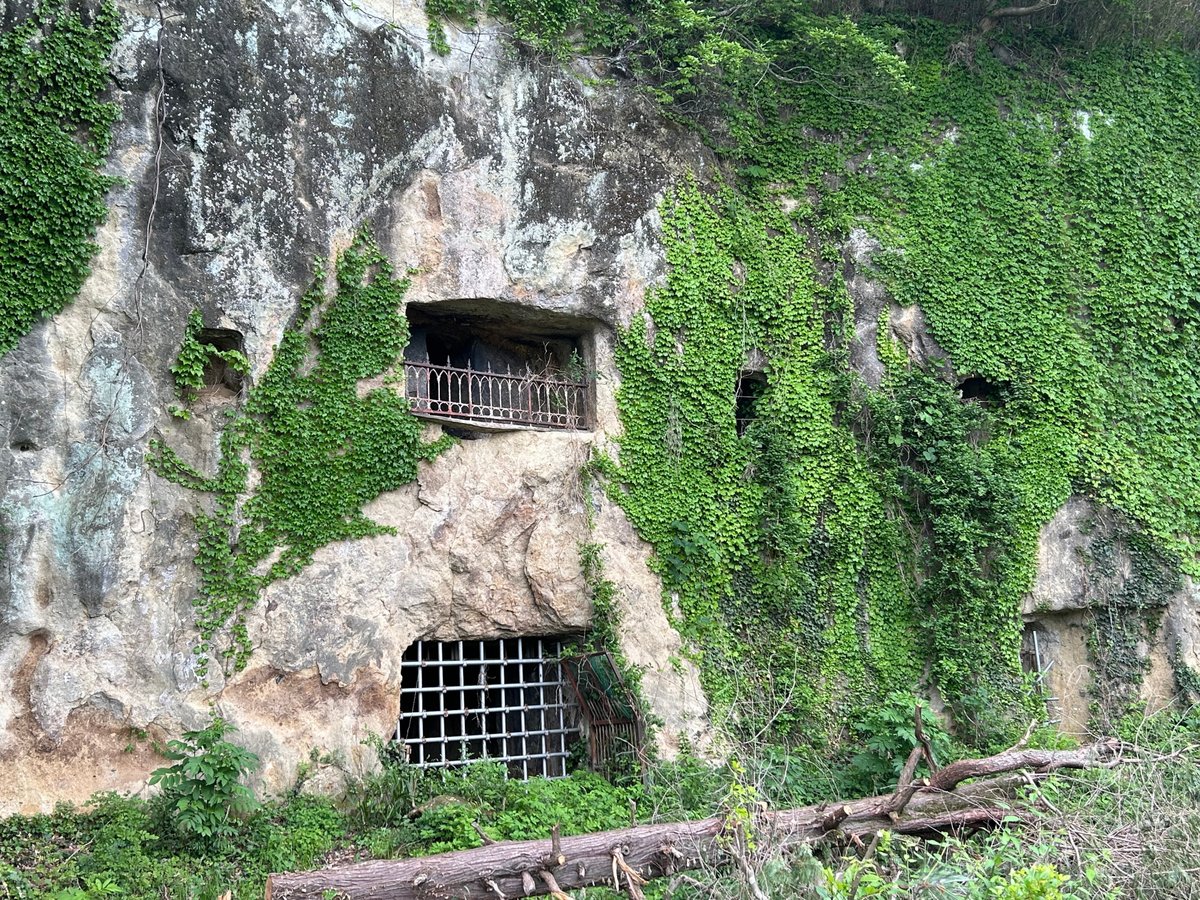

巌窟ホテル 高壮館

吉見百穴とともに観光名所になっていたが現在は閉鎖されている巌窟(がんくつ)ホテル 高壮館があり、農夫の高橋峰吉さんという方がノミとつるはしを使って、手で一人で掘り続けた洞窟がある。

穴を掘り続ける峰吉さんの姿を見た近所の人々が「岩窟掘ってる」が訛って「岩窟ホテル」と呼ばれるようになったそうだが、当初の目的は醸造用の酒蔵庫を作るためであった。その後、観光地として多くの見物客が訪れたが、台風により岩が崩落したため、安全のため閉鎖したまま、今に至る。

岩室観音堂

真言宗 弘法大師空海が岩窟に観世音尊像を彫刻して納めたことが創始とされ、岩室観音は比企西国三十三所観音の第三番の札所とされる。岩室観音堂には88体の石仏が収まっているとされ、四国八十八霊場といった遠隔地への巡礼できない人々のために地域ごとに作られた札所である。

岩室観音堂の裏山には胎内くぐりというハート形の穴が岩に開いており、その穴を通り抜けると子宝や安産、子育てに御利益があるという。

コケの一種であり、小さな細胞が太陽などの光に反応してエメラルドグリーンの光を放出しているように見える

**

百穴の階段を頂上まで登ったところで右奥が気になり行ってみると、「こっちの方が穴の原型を留めているから、エネルギーがあるよ」という言霊を受け取り、風が大きく吹きはじめました。念のため頂上を隅々まで歩いてみましたがやはり右奥の方にエネルギーが宿っているようでした。

通行禁止のため人が入れない状態

下山後、入り口から向かって右奥にある売店で百穴の歴史話を聞いていみると、約10年ほど前、右奥エリアに落石があったため、過去10年間は右奥からの順路道を閉鎖しているそうで、ほとんど人が踏み入れられていないということでした。確かに右側にある百穴群は道が柵で封鎖されているため、その土地のエネルギーが宿ったままの状態でした。

また売店には、墓穴を閉じていた大きな壁石が展示されており、土で墓穴を閉じるのではなく、石で閉じていたところに同時期で有名な蘇我馬子の石舞台を思い出しました。古代人は神様と交信をする際に磐座や要石を用いていましたが、まさに百穴墓も石の霊徳にあやかっていたのかなと思いました。

古墳から奈良時代にかけて東日本では横穴墓が作られたようですがその形や広さは様々であり、栃木の長岡百穴古墳には穴の中に仏像が安置されており、茨城の十五郎穴では須恵器や直刀、勾玉といった身分の高い人々が埋葬されていたと思われる副葬品が出土されたりと、死後の世界へ旅立つ家族を思う気持ちは今も昔も変わらないようです。

山寺(やまでら) ー 山形県山形市山寺

山寺は正しくは宝珠山立石寺と言い、第56代 清和天皇の勅願により天台宗 慈覚大師 円仁が建立した寺である。最上三十三観音の第二札所として薬師如来坐像が安置されており、山門から大仏殿のある奥之院までの1015段を上りきることで煩悩が消滅すると言われている。

本堂 根本中堂には二度にわたり比叡山延暦寺から分灯された「不滅の法灯」が千年以上も灯されており、延暦寺が織田信長の焼打にあった際には、逆に立石寺から不滅の法灯を延暦寺へ分灯したとされる

亀の甲石の特定の部位に小銭を置いて心願を唱える

**

松尾芭蕉の奥の細道にある「閑さや岩にしみ入る蝉の声」が詠まれた場所である山寺を冬に訪れてみましたが、夏に訪れた時とは打って変わって辺りは町全体的に静まりかえっていました。

雪が深く奥の院まで行くことが出来ませんでしたが境内を散策してみると洞窟のような岩陰に多くの石碑が行儀よく並んでおり、その後ろには小さな小川が流れていました。

洞窟の中に入ろうと屈み腰で前に進んだ途端、「ゴツン」と頭を強く打ってしまい「これより先の中に入るな」と言霊が降りてきました。この洞窟は賽の河原のようなもので現世と黄泉を分けるように石碑が立っていますので洞窟の外から拝まれることと、亡くなった方の魂の慰霊鎮魂としてお参りされると良いです。

川越氷川神社(かわごえひかわじんじゃ) ー 埼玉県川越市宮下町

埼玉県大宮にある武蔵一宮 氷川神社と区別すべく、川越の氷川神社と言われ、第29代 欽明天皇の御代に創建されたとされる。

主祭神には素盞鳴尊(すさのおのみこと)と妃神 奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)と御子神 大己貴命(おおなむちのみこと)をはじめ、稲田姫命の父母となる脚摩乳命(あしなづちのみこと)と手摩乳命(てなづちのみこと)の計5柱の神々が祀られている。夫婦と家族の神々を祀ることから、家族円満や縁結びに御神徳があるとされ、また大己貴命は別称 大国主命でもことより出雲に所縁のある神々が祀られている。

**

本殿を拝見しようと絵馬トンネルを入り始めると、「こっちこっち」と言霊がやってきたため、本殿ではご挨拶程度で、言霊に導かれるがままにトンネルを抜けていくと、今度は左手の方から「こっちこっち」と引き寄せがあったため近づいていくと、そこには摂社や末社が群となり鎮座されていました。

一つひとつの社に宿る神様に呼ばれたのか・・・と思い、一柱ごとにご挨拶と呼んでいただいたお礼を言いつつ、ぐるっと回って拝殿へ戻ってきたため、今度は本殿の神様にご挨拶をしました。

大宮の氷川神社では、門客人神社(もんきゃくじんじんじゃ)という縄文時代に信仰されていた神様 アラハバキ神に引き寄せられましたが、川越の氷川神社では摂社や末社に呼ばれたようです。というのも摂社や末社に祀られている神々は氏神様のようで、本殿の5柱の神様がいらっしゃる以前より川越にいらっしゃり、川越を守ってこられたようです。

川越氷川神社を参拝される際には是非、絵馬トンネルから本殿へご挨拶を行い、摂社・末社をお参りください。その後、拝殿へ導かれますので、ゆっくりと本殿に祀られている神々をお参りください。

拝殿で祝詞を奏上した後、その横辺りにある木からエネルギーを感じたため、近寄っていくととても甘い香りがする花がありました。カラタネオガタマといってバナナのような香りがすることからバナナブッシュあるいはバナナツリーと呼ばれるそうです。漢字では唐種招霊と表され、中国から渡来したオガタマの木として、また神霊を招きよせる意味の招霊(おきたま)がオガタマと転じたものとされており、古来より日本では神聖な木として神社に植えられているようです。

唐種招霊はネガティブなエネルギーを吸い込むため風水的には吉兆をもたらすとされており、人間関係においての調和や平穏をもたらすとされ、また人々の成長を促すことで繁栄を育むと言われています。

拝殿横にひっそりと佇むようにカラタネオガタマは立っていますので是非、日頃の気枯れを身体から吸い取ってもらってください。

私たちは高次である宇宙へつながればつながるほど、よりパワフルな引き寄せの法則を体現することができ、ひいては物事を動かすために必要なエネルギーを養います。そのエネルギーをつかみ取るためにも、中今(なかいま)を生きることです。中今とは過去を振り返らず、未来へ望みを託すこともなく、今に向き合い、今を全力で生きることです。高次へつながることは容易いことではありませんが、成し遂げた先には必ず、浄土があります。常に中心は私であり、あなたです。

今を大切にお過ごしください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?