POP Analyzer |店舗主体でPOPの効果を明確化

これまでnote上では自己分析からのテーマ出しや、企画一歩前くらいの考察を進め、自分が製作したいものを考察してきました。

本記事では一度これまで考えてきた事柄をまとめ、POP Analyzerという一つの企画として立案いたします。

そもそもなぜPOPは存在するのか

POP:point of purchase すなわち買い物が行われるその場所のこと

ご存知の方も結構いるかと思いますが、小売店の売場についている商品説明などの表記はPOPと呼ばれております。正式にはPOP advertising。つまり買い物が行われる場所の広告という意味ですね。

POPには色々な種類があり、例えば

手書きのPOP

本社が商談して作成したPOPなど多種多様です。

たまにネットのおもちゃにされていますが、認知されているという意味では成功しているのかもしれません。

POPをつける最大の理由はお客さまとのコミュニケーションです。本来であれば一人一人のお客さまに商品の魅力を説明したいのですが、現実的には不可能です。そこで、POPに我々店側が伝えたいメッセージを記載することで、お客さまに情報を提供するとともに、我々としても販売に繋げていきたいと考えています。

自分がつけているそのPOPに意味があるのか

世の中の誰も知らないという現実

私は以前小売店の現場、野菜果実の売場で勤務しており、現在は本社の経営企画に従事しています。その中で、誰もPOPの効果測定をしていないということに気づいてしまいました。

- そもそもPOPは見られているのか -

- どのようなPOPが自社の売場に適しているのか -

- 設置したPOPは販売促進として効果があったのか -

本来であればこれらの検証がなされ、POPがブラッシュアップされていくことが健全な企業活動かと思いますが、数年前までは現実的な手段がなく実行できませんでした。近年、画像解析の発展に伴い、技術的には可能となりました。しかし、実際に実行しようとすれば、カメラと画像解析システムの導入コストが高く、ROIが見えないため決裁が降りないなど、いくつもの壁があることは目に見えています。

確かに、"POP 効果測定"で検索すれば、それらしいツールは出てきます。しかし、そのどれもが現場の人が手軽に使えるものではありません。POPをつけるのは現場の人間です。自分が作った手書きのPOP、本社が取り付けるようにとデータを送信してきたPOP、果たして効果があるのか。私がPOPを作成して売場に取り付けている時間は、本当に意味のある時間なのか。常々疑問に思っていました。だからこそ、店自ら簡単にPOPの効果測定ができるツールを作りたいと考えました。

私と思いを同じくする全国の売場担当者の方に、使っていただきたい。そして、例えばPOPの効果を測定し、仮に効果がないとなればその原因を分析し、改善していく。そのような健全な事業サイクルにつなげていきます。

解決手段概要

全体の設計は以下の通りになります。

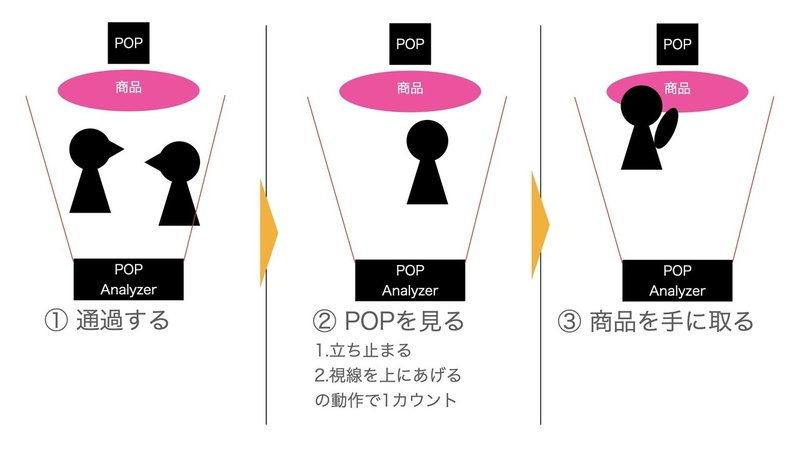

効果を測る機械、暫定的にPOP Analyzerと呼びますが、POP Analyzerを計測したいPOPの前に設置し、①通過客数、②立ち止まってPOPを見た客数、③商品に手を伸ばした客数を計測し、①に対する②、③の割合を算出することで、POPの効果を数値化していきます。すなわち、POPの役割である、商品に惹きつけて、手に取ってもらう段階までを明確化していきます。

手に取ってもらえたものの、購入していただけなかったのであれば、商品の責任であり、POP自体の効果はあったとみなします。

したがって、

- 映像を撮影し、記録するデバイス

- 撮影した映像を解析するシステム

が必要となります。

さらに、当日の分析結果を即見られるように、

- 自動でデータを配信してくれる仕組みも実装したいです。

利用する機材・システム

Raspberry Piとカメラモジュール

画像解析で定番となるツールという認識です。ラズパイにはOpen CVという画像認識ライブラリーもあるので、今回の課題解決には活用していきたいです。

こちらの記事を参考にしました。私は今の所JavaScriptを中心に学習しているので、Pythonが必要となるのであれば、新たな学習が必要となります。

データを保存するクラウドツールとしてAWS

ひとまずは自社内での活用を考え、AWSに保存していきます。AWSにアクセスするのであれば、Amazon API Gatewayを活用すれば良いのか、まだ明確にできていないです。

結果の通知としてLine Messaging API

非常に手軽で使いやすいので、通知するツールにはLinebotを選択。私の会社はUi PathをRPAツールとして導入しているのですが、最終的にはオープンソースで広く活用してもらうことも想定しているので、一般的に利用されているLineの利用を主に考えています。

結びに

一生懸命描いた手書きPOPに効果があるとわかれば、やはり次のモチベーションに繋がりますし、仮に効果がなかったのであれば改善の一手を考えていく原動力ともなるかと思います。また、社内で実施する店舗が増えてくれば、どのようなPOPが自社にとってベストなのか、知見として蓄積していくことにも繋がると考えています。その一歩目となるプロトタイピングです。

何より、「このPOPに意味があるのか・・・」という懐疑的な心を持って仕事をしている人たちの悩みを、少しでも軽くできれば良いと思っています。もしかすると、思ったほどの経営的なインパクトは出ないかもしれません。それでも、私と同じ思いをしてほしくない。何より私自身が真相を知りたいので、この取り組みを進めていきたいと考えています。

参考までに、今までの考察記事です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?