カネサ鰹節商店さんにお邪魔しました!

1882年創業、静岡県西伊豆町田子で鰹本枯れ節・潮かつおを作って140年!カネサ鰹節店さんにお伺いしました!

絶滅危惧にある潮かつお。そして同じ道を辿りつつある本枯節。

「伝統食を残す」本当の意味を芹沢社長が教えてくれました!

潮かつお?!

同じ伊豆半島で育ちながらも、伊東市生まれの私は潮かつおを知らなかった。実際にご対面して、その威風堂々、気高いオーラに圧倒され。

こちらは・・・一体何者なのでしょうか??

潮かつおは田子の伝統食。

漁業に支えらて来たこの町では、昔からお正月になると航海安全、漁業安泰を願って潮かつおを神前に祭り、お正月が明けるとおさがりとして家族で食べる習慣があったそうだ。

保存食として作られてきた潮かつおは塩をたっぷり使っており、かなりしょっぱい。薄く切って出汁替わりにうどんや汁物に浮かべたり、ごはんと共に食べたり。その成り立ちも食べ方も、「鰹版のプロシュート」といった所らしい。

とんでもない風格の潮かつおだが・・・現代の家庭に潮かつおが祭られている姿が想像しにくい通り、そしてそのしょっぱさや食べにくさもあり、田子から、つまりこの世界から姿を消しつつある。

芹沢社長はこの潮かつおの文化をなんとか残そうと潮かつおの魅力を伝える活動を精力的に行っている。

・・・芹沢社長、ごめんなさい。

私、一瞬・・・一瞬だけ思ってしまったんです。

潮かつおはもう途絶える運命にあるのではないかって。

味も、食べ方も、現代のライフスタイルに合わなくなってしまった、その食品を守ろうとすること自体がとても不思議なことに思えたんです。

けれど、お話を聞いてこの気持ちは180度変わった。

潮かつおは絶対に後世に残さなきゃいけない!

「鰹」保存の知恵。1000年の軌跡

且ては鰹の町だった、静岡県西伊豆町田子。

海に恵まれ鰹がたくさん獲れたこの地区では、その保存方法が古来から考えられ進化してきた歴史がある。そしてこの流れが鰹出汁のルーツにもなっている。

【鰹の保存方法の変遷】

約1000年前~

塩蔵 ・・・潮鰹

↓

約400年前~

燻乾 ・・・荒節の鰹節

↓

約180年前~

焙乾・カビ付け・・・本枯節

①最も古い保存方法「塩蔵」・・・潮かつお

歴史を遡ることなんと1000年!潮かつおは最も古い保存方法「塩蔵」で作られている。

塩に漬け込むことで旨味を凝縮させ、天日干しで水分を抜くことにより、魚を長期保存を可能にし、おいしく食べることができる。

潮かつおの作り方は、伊豆大島で有名な「くさや」と同じ。

塩漬けされた魚を漬け込み、継ぎ足しで作る発酵液につけ込んだ後、天日干しして作られる。

切って焼くだけで、出汁も出て具にもなる潮かつお。まさにかつおだしの原型ともいえる。うま味の素として、昔は非常に重宝されていたようだ。

②現在主流「燻乾」・・・荒節の鰹節

塩蔵の弱点として、作るのに時間がかかることがあり、発展していったのが燻乾法。燻すことで水分を飛ばし、保存性を高めている。江戸時代に広がり、現在多く流通している「花かつお」等の原料となる荒節はこの燻乾法で作られている。

③発酵で保存性の進化「焙乾・カビ付け」・・・本枯れ節

その後、燻乾法では飛ばしきることができない水分を、麹の力で抜き、保存性を高める方法として、焙乾という手法が生まれる。こうして作られるのが、本枯れ節。高温の炎で直接焙煎することで、魚の表面を固め旨味を凝縮させた後、麹菌である青かびを付けて発酵と天日干しを繰り返し仕上げていく。

田子で生まれた「手火山式焙乾製法」。火に近い為うまみを逃さず、香も強い。この方法は火に近い分危険も伴い、職人の技が必須の作業。

こうして作られる田子の本枯れ節は旨味が凝縮され香り高い。昔は各家庭で削り器で削って使われていたが、現在では高級品として料亭等でしか日の目を見なくなってしまった。

このように、和食になくてはならない鰹出汁は、

潮鰹→荒節(花かつお等)→本枯れ節

の流れで、鰹をおいしく、そして長く保存する為の知恵として発展してきたもの。

潮かつおは鰹出汁のルーツの川上なのだ。

食品がひとつ、消える時

伝承されるルール

「ここにはたくさんのルールがある」

と芹沢社長。

潮かつおの飾り藁に使う「藁」は地元の業者に1年前から発注する。

火を熾すのに使う薪も、地元の薪だけ。

潮かつおには、そんな数々のルールがある。

「地元の薪を使うことで、近隣の山に植林と手入れをし続け、山の保湿力が保たれ、栄養豊富な綺麗な海に流れ込み、そしてよい魚が獲れる。

つまり薪を作る人がいなくなれば、よい魚が獲れなくなる。

伊豆は美しく豊かな自然で、県外からの観光客に支えられてきた歴史もある。この場所全体の産業と人を大切にすることで、結果潮かつおの食べ手も支え、巡り巡っていく。なくてはならないものをお互いが途切れず注文し合うことでこの場所が活性化していく。」

「1000年以上作られてきた潮かつおもこのルールがなかったらとっくに消えていたはず」と芹沢社長はいう。

食は自然とそして未来とつながっている。

生活サイクルの早い現代ではどうしても、自分にとって目先の都合を考えてしまいがちだ。薪も藁も、安い産地はたくさんある。より品質のよいものを作っている産地もあるだろう。

けれども、目先の利益を追うばかりに、長期的に見た時に自分たちの大切な地盤が崩れていくことに気付かない。

古くからあるものが1つ途絶えることは、絶滅危惧種と同じでその周りの状況や生態系が変わることを意味する。

その食品に関わる、原料、それを作る人、その先の自然、そして文化、その背景にある思想や想い。

潮かつおが消える時、それは藁を作る人が、山を手入れする人が、綺麗な自然が、美しい地元の思い出が、また一つ消えていく時なのかもしれない。

味の方舟

そんな潮かつおはもう作る人はカネサ鰹節店さんを含めほんの数人。

風前の灯火となってしまっている。

そして驚いたことに、本枯れ節(※)も着実に潮かつおと同じ道を進んでいるという。

※本枯れ節:荒節に乾燥とカビ付けを繰り返し熟成させたもの。高級料亭等で最高峰の出汁として使われることが多い。保存性も高く、香り・旨みが爽やかな出汁を取ることができる。

一昔前は、各家庭に削り器があり、都度挽きたての鰹節で出汁を取っていた。そんなことをする時間が現代人にはない。

こちらも潮がつお同様、現在のライフスタイルに合わなくなってしまっている。荒節も本枯れ節も、削ったものがパック入りで販売されるようになると、それがどちらの種類なのかよりもその容量や値段に目が行き、本枯れ節を選ぶ人が激減してしまった。

未来に残したいが途絶えつつある食べ物を登録する「味の方舟(はこぶね)」という世界的なサイトには、潮かつおと、本枯れ節が登録されている。

イタリア等、海外での食のシンポジウム等にも参加する芹沢社長。

本枯れ節が絶滅危惧となっている日本の現状を伝えると、海外の方は一様に憤るという。

「クオリティの低いものがなくなるのが常識だ。本枯節はこんなにクオリティが高いのに何故日本人はそれを評価して残さないのだ?」

芹沢社長曰く、

「日本人は本枯れ節が上質なことはもちろん知っている。味わえば日本人なら誰もがその違いに頷く。けれどもそれ以上に今の日本人には鰹節を削る時間がない」

ライフスタイルの変化と言ってしまえばそれまでだが、本当にそれでいいのだろうか。

効率を求めた結果、私達はいつかお出汁の文化そのものも手放してしまう日が来るのではないか。

もちろん、

「お出汁が日本からなくなってもいいですか?」

と聞けば多くの日本人は

「そんなのダメに決まってる!」

というのではないかと思う。

だけど、買う人が少なくなれば作り手やその先の商売が立ち行かなくなり、同じように作れなくなる時が来る。

その時は「食べなくなる」のではなく「食べることができなくなる」なのだ。

本枯れ節の現実

本枯れ節は通常の荒節よりも時間をかけて作られる。カビ付けの作業は通常3~4回(田子節は更に多く6~8回)。

鰹を仕入れてから、鰹節として販売するまでの売上が発生しない期間が非常に長い。6か月かけて作るその間は金利がかかる。

それでも食べ手がたくさんいれば生活が成り立っていた。

近隣の鰹節屋は、儲からなくなったこの商売に見切りをつけ回転の速い鮮魚や干物に次々と商売を替えた。

結果、40軒あった鰹節屋はいまではたったの4軒。

田子だけでなく、日本の鰹節の三大生産地(薩摩・土佐・伊豆)が直面する現実。

残したいものを残す為

潮かつおには保存食の歴史と叡智が詰まっている、シンボル的な存在。そして潮かつおが辿っている道筋は、本枯れ節の未来でもある。

「私達が守らなくて誰が守るのか。」

芹沢社長は静かに、まっすぐに、話してくれた。

先人たちが大切に築いてきたものを残したいというプライド。

けれど、買ってくれる人は年々減少している。

ただクオリティが高いものだけが残る訳じゃない。残る努力をしないと残せない。

芹沢社長は地元の企業等と組んで、加工品にも力を入れる。

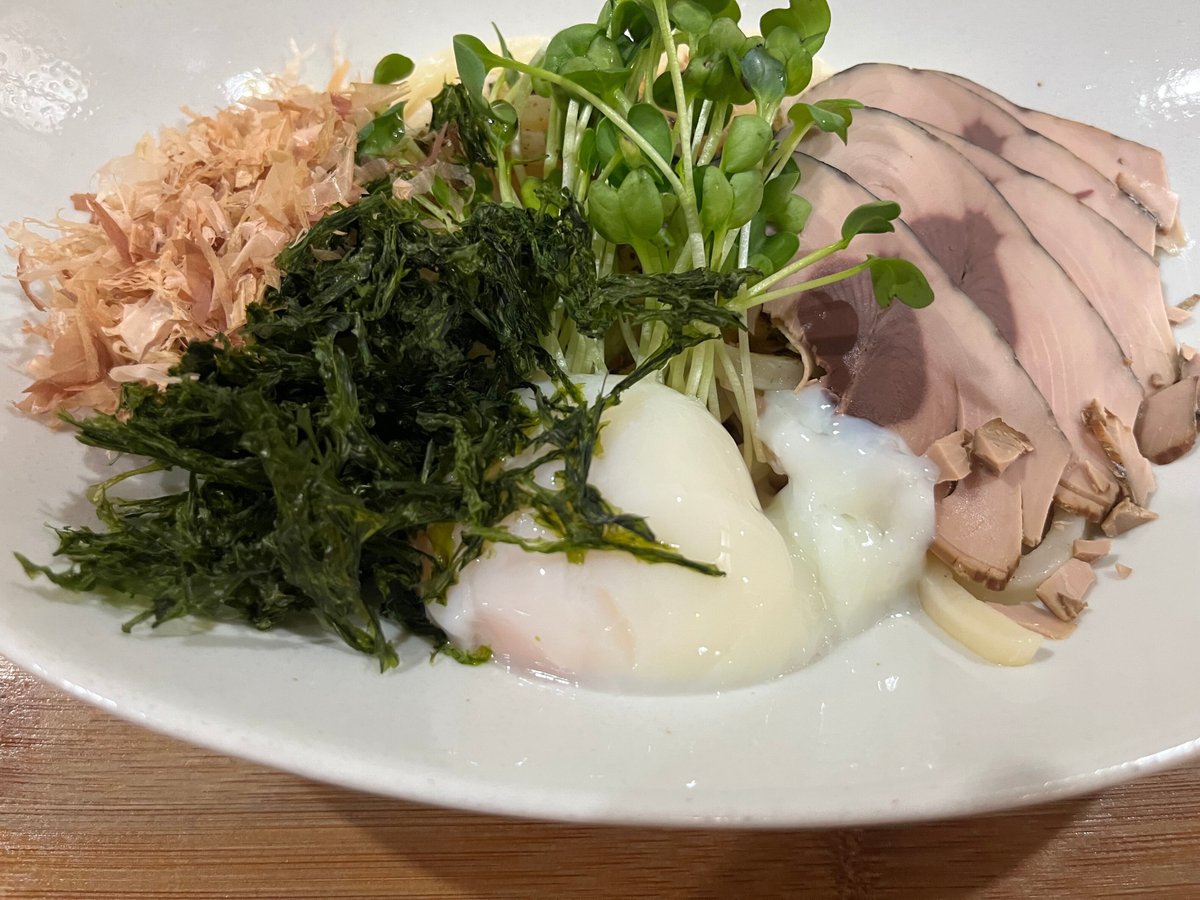

潮かつおをスライスして真空パックにしたもの、ふりかけ・お茶漬けの素のように加工したもの。簡単に食べることのできる食品の方が圧倒的に人気が高い。

しかし難しさもある。

潮かつおはあまりにも神聖なものの為、切ったり焼いたりした商品を売り出すことは罰当たりとされた。

コンビニとのコラボおにぎりの話があがった際は町からの反対があり、町中の人々に説明して謝って回るようにとまで言われたそう。

「神聖な潮かつおを、そんな風な売り物にするなんて」と。

裏返すと、それほどこの地区の人々にとって潮かつおは大切なもの。

けれど、そう言っているだけでは、食べ手は増えない。作り続けられない。

本当に大切なものを残すために、売れるものを作る。

ジレンマと葛藤の中で、努力と工夫を重ねる。

それを誰が責められるだろう。

郷土食を守る意味

お正月にみんなで集まり、神様からのおさがりである潮かつおを切り分けて自然や作る人に感謝をして食べていた時代。

全部が全部、「昔はよかった」とは言わない。

けれど、昔は食べもの、そしてそれを作る自然・作り手へのリスペクトがもっともっと身近にあった。

現在は食卓と作り手が、あまりにも遠くなってしまっていると感じる。

私達は多くの食品がどこからどんな風に作られるのか知らない。感謝をする相手が誰なのかも、よくわからない。

1000年前から伝わった保存の知恵と進化の歴史。

山と海、食べる人と作る人の循環が共に育む環境。

私が思っていたよりずっと、食べ物は遠くから繋がっていた。

潮かつおは人と食との本来のあり方を教えてくれる。

芹沢社長は、学校での食育活動などでも郷土食である潮かつおを子供達に伝えている。

潮かつおがここにあることで繋がる叡智がたくさんある。

潮かつおは後世に残し続けてほしい!

私にできることは限られていますが・・・心の底から応援しています!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?