ランパルとストコフスキーによるモーツァルトとハチャトゥリアンのフルート協奏曲

さて、このところ躁ぎみなこともあり、数学ブログもマックスくらいに書きためているのと、本日はあと2時間くらいで最初の仕事があるくらいで、ちょっと考え、また「好きなCD」の記事をだらだらと書いてみることにいたしました。クラシック音楽オタク話です。このあとに予約投稿される数学ブログは、オタク話ではありませんので、これに興味のないかたには、よろしければそちらをご覧いただくことにしまして、心おきなくクラシック音楽オタク話をすることにいたしますね。

1970年のライヴ録音です。この日、ストコフスキーはアメリカ交響楽団を指揮し、以下のプログラムをこなしました。ハイドン:交響曲第60番「うかつ者」、モーツァルト:アンダンテとロンド、ハチャトゥリアン:フルート協奏曲、リムスキーコルサコフ:金鶏、ストラヴィンスキー:パストラール。このうち、おそらくすべての録音が残りました。私が持っているのは、だいぶ前にそこから自分で作ったCD-Rです。ハイドン、モーツァルト、ハチャトゥリアンのみ1枚に収録。自分で作ったとき、データ的なものを写すのをサボったため、1970年の1月の18日か19日かわからなくなりました(同じプログラムで2度演奏。こういうとき、両方の録音が残る場合もあります)。とにかく、フルートのランパルがソリストとして登場しています。

まず、ハイドンから書きますね。この曲を「うつけ者」という学生時代の友人がいましたが、これは「うつけ者」ではなく「うかつ者」です。最後の楽章で、ピッチのあわないままスタートしてしまい、あわててチューニングして再び開始するようすをハイドンは音楽化しているのです。以下のように書いてあります。

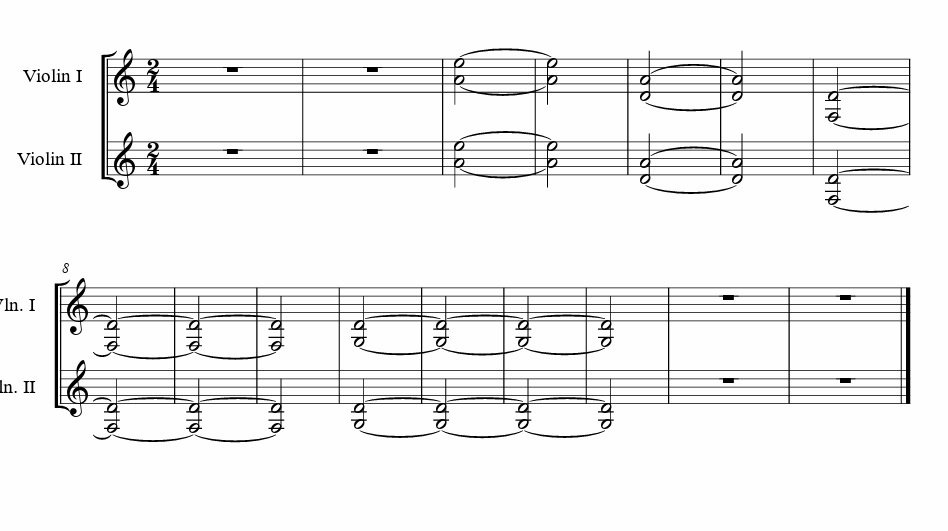

ヴァイオリンが低いファまで出ているでしょう。学生時代、はじめてこれを楽譜屋さんで立ち読みしたときは驚いたものです。

さて、それはともかく、このストコフスキーの演奏は、私はまず聴くことがありません。なぜなら、半音くらい低く聴こえて、絶対音感がある私にとっては気持ち悪いから!この曲はハ長調ですが、ほぼロ長調に聴こえます!こういうのが個人的録音の限界でしょうね。ただし、残りのモーツァルトとハチャトゥリアンは問題なく聴けます。

そこでモーツァルトのアンダンテとロンドです。ここからランパルがソリストとして登場します。最初、これをデータブックで見たときは、なにをやったのか、想像がつきませんでした。これは、音源を聴いたときにはっきりしました。アンダンテのほうは、ハ長調の有名なフルートとオケのための小品でした。私もティーンエイジャーのころから、ニコレ(フルート)、ジンマン指揮コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏で親しんだ名曲です。いっぽうのロンドは、ニ長調の作品で、どこから出てきたのかわかりませんが、ヴァイオリンとオケで演奏されることの多い作品ですかね。これは、のちにランパルのいろいろなCDを聴いて、ランパルが得意にした2曲セットだとわかるようになりました。いつぞや私の勤めていた学校の演奏会で、ゲスト出演したフルートとピアノの姉妹のデュオが、フルートとピアノで演奏していましたっけ。そんな記憶もある作品です。ニコレの録音も聴いたことがありますが(さっきのCDではありません。演奏会の実況録音です)、ニコレは、両方ともハ長調にしていました。ハ長調で始まってニ長調で終わるのが気持ち悪いと思ったのでしょうかね。しかし、私はこのランパル/ストコフスキー盤で慣れ親しんでしまって、なんだか違和感なく聴けてしまっています。ランパルのうまさが光っています。

そして、ハチャトゥリアンのフルート協奏曲です!これは、前にご紹介したパユのCDに、単に「ランパル編」と書かれていますが、これは、編曲であることの強調ではなく、セミオリジナルであることの強調なのです。ランパルはハチャトゥリアンにフルート協奏曲の委嘱をしたところ、ハチャトゥリアンはヴァイオリン協奏曲の編曲をランパルに許可したのでした。こうして生まれたフルート協奏曲の名曲がこのハチャトゥリアンのフルート協奏曲です!

ランパルはもちろんこの曲を得意とし、ここでもストコフスキーと共演しているわけですが、たとえばNHKで、岩城宏之さん指揮N響と共演した映像が流れたこともあります。私がはじめてこの曲に接したのは、ゴールウェイ、チョン・ミョンフン指揮ロイヤルフィルのハチャトゥリアン名曲集であり、そこではゴールウェイの編曲が使われていました。冒頭が2オクターヴも違うのですよね。ほとんど聴きませんね。それはともかく、こちらは「好きなCD」です。すばらしい!ランパルの自由自在な表現、ハチャトゥリアン語法を知り尽くしたストコフスキーの指揮、どれもすばらしいです。傑作なのが、第3楽章の冒頭で、ストコフスキーが、ランパルが想定するテンポよりも遅いテンポで、どっしりと開始してしまうところ。伴奏というのはソリストよりも速いテンポで出るべきもので、ソリストよりも遅いのはまずいわけですが、ここでストコフスキーはランパルよりも遅く出てしまう!しかし、これはいかにもストコフスキーがハチャトゥリアン語法を知り尽くした指揮者だからこそ出る説得力のあるテンポです。ランパルはなるべく速く吹いてストコフスキーをあおります。そして両者のテンポは近づいていきます。極めてスリリング!これは協奏曲のライヴ録音として醍醐味みたいな録音です!

第1楽章に少しキズのある録音ですが、じょうずに編集されていて、これも鑑賞には問題がありません。

それにしてもハチャトゥリアンのフルート協奏曲は名曲だなあ。

順番は逆になりますが、モーツァルトのアンダンテも、すごい名曲だと思います。モーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」などにも通じる「これを作曲した人はすごい」と思わせる、まさに天才作曲家の筆の冴えでありまして、とにかくすごいと思います。

というわけで、このCDは、最初のハイドンはかけず、モーツァルトからかけて、ハチャトゥリアンで終わるように鑑賞するCDです。大好き!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?