ダブ界のアンサング・ヒーロー、ポール・"グルーチョ"・スマイクル

ダブは本来裏方であるはずのミキサー/エンジニアが制作して、そのミキサーの名前がプライマリー・アーティストとして前面に出ていることが多い音楽。代表的な存在としてはオリジネイターのキング・タビー、その弟子筋にあたるプリンス・ジャミーやサイエンティスト、フィリップ・スマート、スタジオの専属エンジニアから発展してダブも制作するようになったシルヴァン・モリスやエロール・トンプソン、またダブ・ミックス以前にプロデューサーとしての手腕が光るリー・ペリーなどが挙げられるでしょう。

またジャマイカに次ぐレゲエ大国であるイギリスでは、デニス・ボーヴェル、マッド・プロフェッサー、(ロック寄りですが)エイドリアン・シャーウッドといった人たちもダブを基調とした音楽を制作しています。'90年代以降はそれら以外の地域からも、またレゲエ以外のジャンルからもダブに影響を受けた音楽を演っているミュージシャンが登場するような状態になっています。

今回は、そんなミキサー/エンジニアの中から私の好きなひとり、ポール・"グルーチョ"・スマイクルについて書いてみます。最近改訳版が出た名著「DUB論」を読んで、大いにためになったのですが、そこでもポールについてはほぼ触れられていません(正確には注釈のページで一度だけ名前が出た程度)でした…

ポールはロンドンで生まれ育った黒人男性。生年は明らかにされていませんが1960年前後と思われます。幼少期のポールは音楽好きの父の元で育ち、ギターやピアノを嗜んでいた父の影響でピアノを弾いたりもしていたそうですが、変にアヴァンギャルドな弾き方ばかりしていたので父親にピアノに触れることを禁じられ、代わりに興味が絵画へと向かって行ったとのこと。ロベルト・マッタやエッシャー、マティス等の画家がお気に入りだったそうです。育ったのはロンドンでしたが、両親の故郷であるジャマイカにも毎年遊びに行ってもいてたのこと。

音楽業界と関わるようになるのは十代後半の頃。職を求めてアイランド・レコードのオフィスを訪れ、最初は録音済みのテープをコピーする業務を行っていたそう。ある日のこと、ポールがした落書きを見たアイランドのA&Rマンのレスリー・パーマーが「リコの為に何か描いてくれないか?」と持ちかけて、(イギリスで活動していたトロンボーン奏者の)リコ・ロドリゲスのステージの背景のイラストを描くことになったそう。

そこからジャケットのアートワークも手掛けるようになり、ウェイン・ウェイド、ボブ・マーリー(アルバム"Kaya"の裏ジャケのハッパのイラスト)、ヤビー・ユー等のアルバムに関わっています。調べてみたら私が持っているアルパムでも3点ありました。アスワドの"New Chapter Of Dub"、カルチャーの"Cumbolo"、レヴォリューショナリーズの"Goldmine Dub"。暗色を効果的に使った重厚な画風のようですね。

音のほうに直接関わるようになるのは再びリコから。'79年にリリースされたシングル"Take Five(デイヴ・ブルーベックの有名曲のカヴァー)"でエンジニアとしてクレジットされています。

"Take Five"も含むアイランド時代のベスト盤

この頃はプロデューサー/エンジニアのテリー・バーナムの補佐的なポジションだったようで、テリーとの共同プロデュースに昇格したのがトゥインクル・ブラザースのアルバム。ところどころにちょっとだけ施されたダブ処理に後の音作りの予兆を感じます。

翌'81年にはダブにも本格的に関わるように。アイランド関連のダブ曲を集めたコンピレイションで選曲を担当。ラストのブラック・ウフル"Fire And Brimstone"はポールが初めて単独でダブ・ミックスを手掛けた曲と思われます。アルバム"Chill Out"に収められた曲"Fleety Foot"のダブですが、"The Dub Factor"に収録の"Ion Storm"と比べるとエフェクト/編集もおとなし目な仕上がり。

この頃のポールは根城にしていたハマースミスのフォールアウト・シェルターでスタジオの空き時間にさまざまな「実験」を行っていたそうで、ギタリストのジミー・ヘルムスや後にセッション・ミュージシャンとして名を上げるベーシストのピノ・パラディーノらとセッションを行っていたそう。

レコード化されたかは本人にもわからないようですが、UKルーツ界の重鎮ジャー・シャカの作品でも同じ頃多数のミキシングを手掛けたとのこと。シャカが自身のシステムでヘヴィ・プレイしていた"Kunta Kinte"という曲は、ポールがクレオールというヴォーカル・グループの"Beware Of Your Enemies"という曲を(アーティストやレーベル側には無断で)ダブ・ミックスしたものだと語っています(マッド・プロフェッサーにも同名の"Kunta Kinte"という曲がありますが、そちらはシャカの曲のカヴァーだとのこと)。

2000年代に入って唐突に(?)レコード化

"Kunta Kinte Version One"収録。この曲はレヴォリューショナリーズのオフィシャルな音源ではないためか現在はDiscogs等では取引不可の商品に。

'82年ごろからはアイランド関連のレゲエの曲のダブ・ミックスを次々に担当。シングルB面のみに収められたものが中心ですがブラック・ウフルやグレゴリー・アイザックスのシングルにクレジットが残されています。

B面の"Dub Of Eglington"のミックスを担当

2002年のリイシューCDのボーナス・トラックにシングルのみ収録だったダブが2曲、未発表だったダブが2曲、計4曲ポールのダブが追加されている

グレゴリーとの仕事が好評だったのか彼の次作"Out Deh!"ではアルバム全編のミキシング担当に昇格。グレゴリー自身は唄をしっかり聴かせるタイプなのでダブ処理は控えめですが、ジャマイカ・ミックスの作品よりクリアでモダンな仕上がりになっています。

これらの助走期間を経て、ポールが初めて全面的にダブ・ミックスを担当したアルバムがブラック・ウフル"The Dub Factor"。アルバム"Chill Out"からの7曲、"Red"から2曲、B-4"Sodom"だけ出所不明の計10曲を大胆にダブ・ミックスしています。

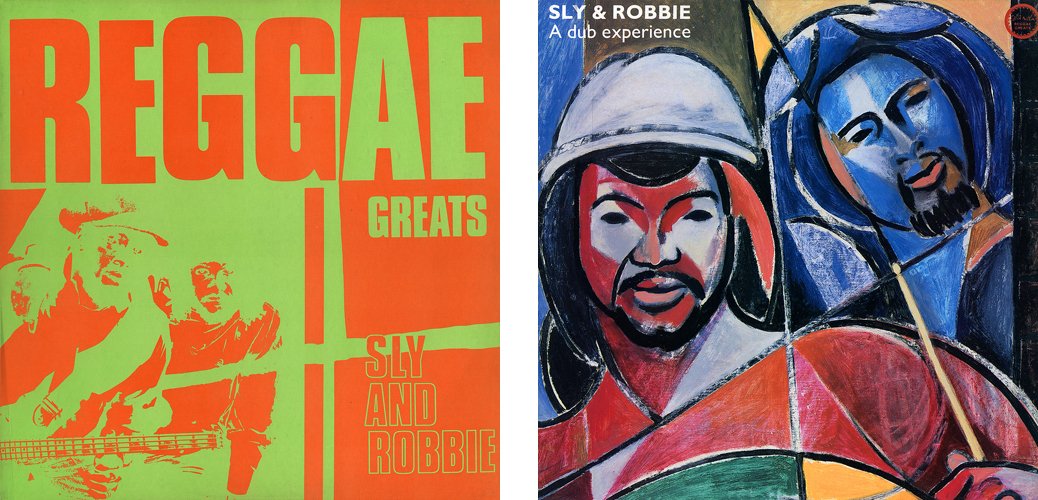

右のジャマイカ盤はジャケの色合いが大きく異なり、US盤では裏側だったスライ&ロビーのイラストが何故か表に来ている

このアルバムの特徴は、当時の最新鋭のスタジオ技術や機材を多用していること。具体的にはドラムにかけられたゲート・リヴァーブや発売されたばかりだったデジタル・ディレイ(生田朗氏のライナーによればLexicon Prime Timeを使用とのこと)、テープの編集や逆回転等を使用しています。ジャマイカ産のダブがエコーやスプリング・リヴァーブ、音の抜き差しや定位をいじる程度なのに対し、ポールはそれらベーシックな技術も使いつつ、新しい意匠もふんだんに盛り込んでメタリックで鋭角的な独自のダブを作り上げています。

以前のコンパス・ポイント特集の際に、スライ&ロビーはブラック・ウフルのレコーディングの時にいちばん「攻めた」音作りをすると書きましたが、それを(ジャマイカのスタジオには無い)クリアでダイナミックな音で録れるコンパス・ポイントで録音し、それをダブの素材として使用出来たことも今作のクオリティを高める要因になっていると思います。

自身のダブへのアプローチに関して、ポールは「キング・タビーのヴァイブのようなものだ。ダブはジャズに近いところがあると思う。タビーはもともとジャズおたく、周辺の多くのミュージシャン-リー・ペリーなども同じくジャズ・ヘッズだった。私にとってダブはジャズのテクニカル・フォームのひとつのようなもの。それを私はタビーズの作品を通して学んだんだ。彼は彼なりの解釈をダブを通じて表現していた。(ダブ・ミックスされる前の)原曲のコンセプトとは違ったものになってもね。彼は自分の機材を使ってテクスチャ、ソロ、ブレイクを作り、自分なりのジャズを作った-それがダブだったんだ」と語っています。

"The Dub Factor"と対を成す存在なのがスライ&ロビーの"A Dub Experience"。こちらは彼らがタクシー・プロダクション名義で制作した複数のアーティストのシングル曲を音源にポールがダブ・ミックスを施したもので、デニス・ブラウン、タムリンズ、ジュニア・デルゲイド、フラバ・ホルト等の曲が使われています。

元々は「レゲエ・グレイツ」のシリーズ十数タイトルのうちの一枚としてリリースされ、セカンド・プレス以降は右の抽象画風イラストのジャケに変更された

こちらは冒頭のブラック・ウフルの曲以外は全てジャマイカ録音の音源のためかドラムの音に"The Dub Factor"ほどの加工は見られないのですが、それ以外は同様のヘヴィでノイジーな音。やはり純ジャマイカ産のダブとは異なる鋭角な感触があります。

この頃のポールはアイランド内でも特別なポジション得たようで、ブラック・ウフルの次作"Anthem"ではプロデューサー/エンジニア/ミキサーとしてクレジット。もともとジャマイカ向けにスティーブン・スタンリーがミックスしたものを、ワールドワイド・リリースに向けてポールが新たに再構築/編集し、ミキシングもし直したようです。

以前のコンパス・ポイント特集でも書いたように、この頃のスライ・ダンバーはシモンズのドラムを多用。スライ・ストーンをカヴァーした"Somebody's Watching You"でリズム・ボックスの打ち込みを使用している以外は全編でシモンズ独特の「ビーン」という音が鳴り響いています。ポールによる新たなミックスは元の録音にあったホーンズ類を最小限まで減らしてリズムを強調して、また「間」を増やして随所に入るダブ処理を効果的に聴かせるような意図を感じます。全編人力による演奏が中心なのに、音の印象は人工的でメタリック。私自身は今も大好きなのですが、厳格なルーツ・レゲエ派の方からはこの路線がレゲエ本来の姿から逸脱し過ぎで受け入れられないという人もいるようです。

この時期にポールが関わったレゲエ・アーティストには他にアイニ・カモーゼが居ます。アイランド時代の3枚のアルバムでは、最初の2枚でミキシングを、3枚目ではプロデュース&ミックスを担当。

カモーゼは数枚のシングルをリリースした後、ジミー・クリフの甥のつてでスライ・ダンバーの元を訪れデモ・テープを聴かせたところ、スライはその才能を感じ取りタクシー・プロダクションとの契約を即断したとのこと。デビュー・アルバムはそのデモに入っていた6曲をほぼそのまま演奏し直しただけで完成。'80年代初頭ごろのスライ&ロビーの典型的な音という印象です。

セカンドの"Statement"は海外マーケットも意識したのかブラック・ウフル"Anthem"路線へ。シモンズ使いまくりの重低音が鳴り響く内容で、A-2,4あたりでは激し目のダブ処理も。

"Pirate"も基本的には前作と同じ編成ですが、シモンズだけ目立ちすぎということはなくなりバランスの取れたアレンジ/ミックスへ。ダブ処理も控えめで割と普通の唄ものになってしまった印象です。

アイランドとの契約はここまでだったカモーゼはしばらくのブランクの後、'94年に米メジャーと契約してシングル"Here Comes The Hotstepper"がチャート1位の大ヒット、さらに10年後の2005年にはダミアン・"Jr.ゴング"・マーリーの大ヒット曲"Welcome To Jamrock"でファースト・アルバムに収録されていた"World-A-Music"がサンプリング使用されて再び注目が集まる...など節々で目に入る活動を続けています。

ポールがレゲエ以外のジャンルも手掛けるようになる転機になったのが、ナイジェリア出身で「ジュジュ・ミュージック」を標榜するアーティスト、キング・サニー・アデの"Ja Funmi"のリミックスでした。

A面のリミックスはアルバム・ヴァージョンを適度にアダプトしたもので割と普通の出来ですが、話題になったのはB面の「ワカ・ヴァージョン」のほう。アフロ・ポップスにダブ的なミックスを施したのはこれが初のものではないかと言われています。原曲自体もレゲエに似た雰囲気を持っていましたが、ヴォーカルをミュートしてドラムと循環するベース・ラインを強調し、中盤以降はヴォーカルや(ジュジュ・ミュージックの特徴である)トーキング・ドラム、シンセ等がダブ処理されて現れては消えるもの。アイランドがこれ以降しばらくアフリカ音楽を後押ししていくきっかけにもなったようにも思えます。

同じ時期にアイランドが同様にプッシュしていたのが、ワシントンDCから広がりつつあったソウル/ファンク・サウンドのゴーゴー・ミュージック。ポールはゴーゴーを代表するグループ、トラブル・ファンクの名曲"Drop The Bomb"の再禄ヴァージョンでエンジニアリングを担当。

これでメンバーと縁が出来たからか、トラブル・ファンクのグループ内のNo.2的ポジションだったロバート・リードのプロジェクト、サイク・ダイクでもミキシングを手掛けています。

音は録り貯めてあったドラム&パーカッションのリズム・トラックを流しっぱなしにした上に、ハード・ロック風ギターやDX7のベース、スクラッチによるSE等をのせて、そこにラップが加えられたような感じ。まあ、スタジオの空き時間に遊びで作った程度かな…

数少ないヒップホップ系と関わった作品が、アフリカ・バンバータの別プロジェクト、タイム・ゾーンの"Wildstyle"。

これはアメリカでセルロイド・レーベルからリリースされたシングルをイギリスではアイランドから発売する際に新たにリミックスを施したもの。ヴィサージのラスティ・イーガンがトラックを制作したエレクトロ・サウンドなのですが、ポールはフランソワ・ケヴォーキアンと連名でリミックスを担当。オリジナルのミックスと比べると、エフェクト類を控えたすっきりした感触になり、中盤以降はエディットでドラム・ブレイクの連打があったりと遊びの要素が加えられています。

UKソウル勢と関わったのが、元セントラル・ラインのカメール・ハインズとヘンリー・デフォーのデュオ、ハインドサイトのアルバム。

B-1~B-3でミックスとプロデュースも担当。アルバム全体ではザ・システムの影響が強いエレクトリック・ファンク路線ですが、シングル・カットのB-1ではボズ・スキャッグスの"Lowdown"を生音中心で疾走感たっぷりにカヴァー。ハインズの声質のせいもあるのかサラッと爽やかで粘らないところがいかにもUKソウルだと感じます。

'80年代半ばにはアイランド・レコードを代表するアーティストのシングルでもリミックスを手掛けています。

グレイス・ジョーンズはこの頃は既にアイランドを離れていたのですが、ベスト盤の発売時に収録曲のリミックスを何種かリリース。ポールが手掛けたのは"Private Life"で、イントロや間奏部にエディットが施されヴォーカルやギターにディレイがかけられる等、レゲエ的なダブ・ミックスを踏襲した感じがあり。

スライ&ロビーはオハイオ・プレイヤーズの有名曲のカヴァーですが、リミックス前から'87年頃らしいギラギラした音色&派手なアレンジのためかあまりイジリ甲斐が無かったようで、間奏部のエディットがいくらか気になる程度。

ウォーリー・バダルーはシングルのAB両面でリミックスを担当。B面の"Chief Inspector (Precinct 13)"のリミックスはちょうどワシントンDCでゴーゴー・ミュージックのレコーディングに携わった直後でそのフィーリングが残っていたそうで、ゴーゴー的なパーカッションが加えられてファンキー度が増した仕上がりに。この3枚の中ではいちばん良い出来だと思います。

U2の"Two Hearts Beat As One"のリミックスを手掛けてアイランド側に気に入られたフランソワ・ケヴォーキアンが、アイランド所属のアーティストを起用して何かレコードをプロデュースしてみないかと提案されて、まずフランソワが指名したのがジャー・ウォーブル。ウォーブルからの縁でホルガー・シューカイも参加することになり、その流れでヤキ・リーベツァイト、またアイランドからの指名(?)でU2のジ・エッジも加わることになったプロジェクトが"Snake Charmer"。

ジャケの切り絵風イラストはいったい何をしているところを表すのか、昔からの疑問…ヘビ使い?

5曲入りのミニ・アルバムでポールはエンジニアとアシスタント・プロデューサーを担当。録音がポールの常駐場所のフォールアウト・シェルターで行われたのと、フランソワはリミキサーとしては多数を手掛けているけれどレコーディングの一から音を作り上げるプロセスには経験が乏しいため、補佐するような立場を求められたものと思われます。

詩作でアーサー・ラッセル(!)まで参加しているすごいメンツのアルバムで、'81年にシューカイ/ウォーブル/リーベツァイトの3者で作られた名曲"How Much Are They?"の再現のような路線を期待してしまうのですが、出来は今ひとつ。打ち込みビートが悪目立ちしていたり、インスト中心の曲では中途半端なフュージョン風になったり、ダラダラとジャムを流しているだけのような曲もありで締まりがない仕上がりです。

エンジニアとして活動開始当初から実はけっこうやっているのですが、ロック畑のミュージシャンとの関わりも目立ってくるのがこの頃。

ダークで耽美なレーベル・カラーで知られる4AD所属ながら、レーベル内では異色のダンス・オリエンテッドな志向だったカラーボックスのデビュー作ではポールはプロデュースを担当。ニュー・オーダー辺りのシンセ・ポップと後のトリップ・ホップ系との中間のような音楽性で、ダブ的な音処理も随所にあり。ポールは参加していませんがこの後のシングルではジェイコブ・ミラーの"Baby I Love You So"をシンセ/ダブ風味でカヴァーしたり、メンバーの別動隊マーズ(M|A|R|R|S)で"Pump Up The Volume"の大ヒットを出したりもしています。

元XTCのバリー・アンドリュースやこの後アンダーワールドを結成するカール・ハイドらが参加していたグループがシュリークバック。ポールはプロデュースとエンジニアリング、一曲でヴォーカル(モブの一人レベルですが)に参加。人力ロックのフォーマットを維持したうえでシンセ・ポップ/レフトフィールド・ディスコ的な音楽を展開していますが、ギスギスしたヴォーカル、ベース・ラインの弱さ等で私には今イチでした。

元クラッシュのミック・ジョーンズや、やはりクラッシュ周辺でDJや映像作家として活動してきたドン・レッツらが結成したのがビッグ・オーディオ・ダイナマイト(BAD)。ジャケ写真は12インチのものを挙げましたが、ポールは最初の3枚のアルバムでエンジニアを担当しています。エンジニアリングのみなのでポールの色が強く出ている感じはあまりありませんが、ブレイクビーツやヒップホップ的な打ち込みトラックとロックを融合した音はいま聴いてもなかなかいい感じ。

ドン・レッツとは嗜好が合うということなのか、彼がBAD脱退後に結成したスクリーミング・ターゲットでもポールはプロデュースを担当。

グループ名はビッグ・ユースのアルバム・タイトルから、ファースト・シングルの曲名は"Who Killed King Tubby ?"ということでレゲエ/ダブ好きは期待してしまうのですが、 たしかにその手のアレンジ/音処理が随所に出てくるものの、そこに高速打ち込みビートが敷き詰められているのとレッツ自身の鼻唄レベルのヴォーカルがしんどい…同時期のロンドンではハリウッド・ビヨンドというアーティストも同様の音楽を演っていましたが、ドラムンベース前夜というかBPM早めが当たり前な雰囲気が今では違和感があります。

'80年代後半はリミキサーとしても旬だったということか、メジャー度の高いロック/ポップス系アーティストの作品も手掛けることに。

ジャケ写は簡単に手に入ったミックの12インチを挙げましたが、この他にもデイヴィッド・ボウイ"Day-In Day-Out(Groucho Mix)"、シニード・オコナー"Mandinka (Jake's Remix)"、ニルス・ロフグレン"Secrets In The Street (Street Mix)"なども。いずれもオリジナルより派手でメリハリの効いた仕上がりにはなっているけど、わざわざ探して手に入れるほどの出来ではないと思います。ミックの曲などは、ビル・ラズウェル/マテリアルがプロデュースした音源にアーサー・ベイカーがアディショナル・プロダクションを施し、それをF・ケヴォーキアンとポールがダブ・ミックスしたという代物で、パッとしない原曲をとにかくいろんな人がこねくり回してみたけどあまり変わり映えしなかった…という見本のような一曲。

'80年代末ごろはアイランド・レコードの動きに沿うかたちで、アフリカのアーティストの作品に多く関わっています。

サリフ・ケイタのアイランドからの2枚目"Ko-Yan"ではアルバム全曲のリミックスを担当。特に派手な音処理やダブが施されているわけではないようですが、モダンでシャープな響きに仕上げているように思えます。ハチロク(8分の6拍子)・リズムの神と称された名手ブリス・ワッシーのドラムも聴きもの。ポール自身もお気に入りのアルバムのようで、ネット・ラジオ局NTSの番組に出演した際に今作から2曲を選曲していました。

コンゴ出身のピアニスト、レイ・レマのアルバムはプロデュース/エンジニアリング/ミキシングを手掛けるなど大きく関わったもの。レイ・レマは少年時代はクラシックを学び、ザイールで2年間国立劇場のミュージカル・ディレクターをつとめたような履歴の人なので、アフリカらしさを強調しても響きはジェントルで上品。

セネガル出身のヴォーカリスト/ギタリスト、バーバ・マールの作品ではシングル曲のリミックスを担当。アルバムではサイモン・ブースがアレンジしたゴーゴー・ミュージック風の演奏だった原曲を、打ち込みビートのダンスホール/ラガ風味に大胆にリメイク。ここで取り上げた3枚の中ではいちばんポール自身のカラーが出ているように思えます。

'90年代以降はアフリカ系アーティストの関連作が多め、レゲエの曲に関わってもミキシング等の裏方仕事が中心で、ポールが前に出たダブ作品を聴きたいなあと思っていたところ、2001年に突然リリースされたのがこのアルバム。

クォンタム・ダブ・フォースはポール自身のソロ・プロジェクト。クリス・ブラックウェルがアイランド・レコードを売却した後に設立したパーム・ピクチャーズからのリリースです。全曲のプロデュース、作曲はもちろんポール。ベースとキーボードも本人で、ドラムとギターは無名のミュージシャンが担当しています。コートニー・パインとバーバ・マールが一曲ずつゲスト参加していますが、基本的にはポールを中心にして周辺の友人たちが協力して作られたアルバムなのでしょう。

プロジェクト名に「ダブ」の文字が入っていることだし、"The Dub Factor"の時のような過激な音処理を期待してしまうところですが、実際の印象はかなり違っています。ドラムが打ち込み系のループ、ベースはシンセによるものなので音色のバリエイションが無く単調。作曲/アレンジが自分によるものだからか、曲の構造を破壊するような大胆なミックスがされておらず、ず~っとストリングスが鳴っていてダブは曲のアクセント程度に入っているだけに聴こえます。ヘッドホンで詳細に聴いてみるといろいろとエフェクトが凝らされているのもわかるのですが、ダブ・アルバムならばまずドラムとベースによるリズムを強調してそこにアクセントとして他の音要素を加えて欲しかった。このままだとレゲエのリズムも使ったニュー・エイジ系のインスト、または売れないミュージシャンが宅録で作ったゲーム・ミュージック、といった印象です。やはりきちんと力量のあるミュージシャンを起用して、また「ダブを作る」ことをちゃんと意図してミックスしたものでないと中途半端なものになってしまうということなのでしょう。

2000年代に入ってからはアフリカのアーティストのエンジニアリングを複数、ロディ・フレイムのライブ盤のマスタリング、マヌ・チャオのリミックス等で時折名前を見る程度になっています。

2009年には日本の東芝EMIが出資して制作されたパトリーナ・モリスのアルバムでミキシング&マスタリングを担当。

こちらはボサ・ノヴァ風味のアコースティックな演奏をバックに、消え入りそうな細い声で唄うソフトな女性ヴォーカルもの。ポールの嗜好とはだいぶ違うタイプなので、お仕事と割り切ってやったものでしょうかね…

2014年にはスライ&ロビーとおよそ30年ぶりの邂逅(直接対面はしていないようですが)となる"Dubrising"をダブ・ミックス。

このアルバムは、フランス人プロデューサーのギヨーム・ブガール(Guillaume Bougard)が主宰するレーベル、TABOU1からリリースされたアルバムの音源を元にしたもの。ギヨームは熱烈なスライ&ロビーのファンで(2018年にスライ&ロビーが北欧ジャズのニルス・ペッター・モルヴェルと共演アルバム"Nordub"を作った際にもギヨームはコーディネイターとしてクレジットされていた)、同レーベルの作品からスライ&ロビーの参加曲を選んでポールにダブ・ミックスを依頼した、という流れのようです。

ポールも近年はProToolsをはじめとしたDTM上での音楽制作が普通になっているそうですが、このアルバムはギヨームのリクエストにより旧来のアナログのミキシング・ボード、エフェクト機器を使用してダブ・ミックスが行われたとのこと。

素材&ミックスのプロセスをみてやはり"The Dub Factor"の路線を期待してしまうのですが、聴いてみた印象はそこまでは至らず…クォンタム~の時と同様に、曲の基本的な構成やアレンジを崩さないように編集/ミックスがされているので、ダブ的な処理はアクセント的に使われているレベルに感じます。B-2,3あたりでようやくリズムが前面に出たミックスになってきたと思ったら、それ以上攻めた路線にはいかないまま終了…悪いアルバムではないのですが、期待を超えるところはない内容でした。

このレーベルではその2年後のスライ&ロビーと元アスワドのブリンズリー・フォードの共演作"One Fine Dub"でもポールがミックスを担当しています。こちらも節度をわきまえたオトナなダブ・ミックスという感じですね…

2020年代に入ってからはこれといって目立った作品は出ていないようですが、2022年にポールがメインのライヴ・イヴェントがあったらしい…

ネット検索で出てきたもので詳細は不明ですが、「グルーチョ&フレンズ」の名義で2022/1/30にロンドンで(1回だけ?)開催されたもの。ポールの他にダークマンとダニー・ブリオテット(レニゲイド・サウンドウェイヴ)というふたりのDJ、女性レゲエ・グループのアカブが参加したとのこと。ポールはキーボードを弾きながらライヴ全体をオーガナイズするような立場でしょうか。会場のレイロウはライヴを定期的に開催するお洒落なレストランといった雰囲気のところのようですが、見たかった。

さて、ここまで長々と書いてきたのですが、ひとつ疑問なのがポールの写真が全く見つからないことです。主役のはずのクォンタム・ダブ・フォースのアルバムでもジャケット/ブックレットには幾何学模様や様々な星雲の写真が載っているだけ。そういう部分では表に出たがらない人なのかもしれません。

現在では無くなってしまったのですが、ブラッド&ファイア・レーベルのサイト内にあったフォーラムでこのことがテーマになったスレッドが立ったことがあって、その時に有力な説としてあがっていたのがブラファ・チームの裏ジャケの写真でした。

ブラファ・チーム(The British Reggae Artists Famine Appeal Team)はアフリカの飢饉救済のためにイギリス在住のレゲエ・アーティストが多数参加して行われたチャリティ・プロジェクト。曲のほうはチャリティ・レコードらしい集団コーラスで盛り上がるポジティヴなメッセージ・ソングといったところですが、アイランドからの発売ということもあってポールもエンジニアのひとりとしてクレジットされているのです。

問題の写真は裏ジャケに5cm角ほどで載っているレコーディング中と思しき時のもの。ミキシング卓の前に座っている3人のうちの誰かがポールであろう…というのがその時の結論でした。

けっきょく明確な答えは出ないまましばらく経ったのですが、数年前にDiscogsでポールを検索すると、それまで画像なしだった彼のプロフィール部分に突如ギョロリとした目の黒人男性の顔写真が!その後調べてみたところ、これはNME誌の'83年5月21日号に載った記事の写真であることが判明しました。

「ダブの外科医」と副題が付けられた記事を書いているのは、後に「ストレイト・ノー・チェイサー」誌の編集で名を上げるポール・ブラッドショウ。既に"Kunta Kinte"の件にもふれられているのにも驚くのですが、"The Dub Factor"のリリース時にポールにスポットをあてる意味で書かれたもののようです。キング・タビーへのリスペクト、サニー・アデ"Ja Funmi"のリミックスを行った時の経験、自身の作品をレコーディング中、といった話も語っています。

自らの作品の発表はその後20年近く経って実現したことになりますが、この辺をもってようやくポールという人の実像がある程度つかめた気がします。最後は最近見つけた別の写真です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?