日本の芸術・文化における〈主客合一〉の傾向について ~『雪国』とシャニマスの共通点~

0.はじめに

池上嘉彦「日本語話者における<好まれる言い回し>としての<主観的把握>」において池上は日本語における〈主観的把握〉の傾向について述べ、日本語話者が事態に臨場するような仕方で物事を捉えている(=〈主客合一〉)のではないかという仮説を展開した。この論は非常に興味深く、特に「おわりに」で試みられていた、〈主客合一〉を認知的なレベルにまで展開し、それによって日本の伝統美術にまで言及する論は多少の飛躍を感じさせたものの、一定の説得力も感じさせるのである。本稿では、池上嘉彦が論文の末尾で触れていたこの主観的把握の文化レベルへの拡張を西洋文化との対比の上で試みたい。

1.池上論文の振り返り

まず、池上の論を軽く振り返っておく必要があるだろう。

池上嘉彦は「日本語話者における〈好まれる言い回し〉としての〈主観的把握〉」において、日本語における〈主客合一〉の傾向について語っている。

その例としてまず挙げているのが、川端康成『雪国』とそのエドワード・サイデンステッカーの訳である。

a)国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。(川端康成『雪国』の冒頭)

b) [英語の和訳]汽車ハ長イトンネルヲ出テ雪国ヘ入ッテキタ. (The train came out of the long tunnel into the snow country.) (E. Seidensticker訳)

ここにおいて、日本語の『雪国』原文では主体が乗っているところの「汽車」が明示されていないのに対して英訳では「The train」という形で明示されている。これはつまり、日本語を読む際、その読み手は主体とともに事態に相乗りし「汽車」にいるということは前提となった上で文章が記述されているのだ。それに対し、英語では事態は客観的に捉えられ、俯瞰的な視点から事態が記述される。この両者の態度の違いを池上は〈主観的把握〉〈客観的把握〉と区別している。

〈主観的把握〉:話者が言語化しようとする事態の中に身を置き、当事者として体験的に事態把握をする場合、実際には問題の事態の中に身を置いていない場合であっても、話者はあたかもそこに臨場する当事者であるかのように、体験的に事態把握をする。

〈客観的把握〉:話者が言語化しようとする事態の外に身を置き、傍観者、ないし観察者として客観的に事態把握をする場合,実際には問題の事態の中に身を置いている場合であっても、話者はあたかもその事態の外に身を置いている傍観者、ないし観察者であるかのように、客観的に事態把握をする。

この〈主観的把握〉における、把握される対象に主体を投入するような事態把握の仕方を池上は〈主客合一〉と呼んでいる。

さらに、日本語と英語では文章内での主体の現れ方にも差がある。

c)星が二つ見えます。

[英語の和訳] 私ハニッノ星ヲ見マス。(I see two stars.)

d)風の音が聞こえる/風の音がする。

[英語の和訳] 私ハ風ヲ聞ク。(I hear the wind.)

日本語は見えること、聞こえることを述べていて、見たり聞いたりしている〈私〉は言語化されていないのに対し、英語では、見えること、聞こえることだけでなく、見ている〈私〉、聞いている〈私〉まで言語化している。この差も興味深い。日本語において、話者自身は文章内に表現されない。つまり〈ゼロ化〉していると池上は述べている。この〈主客合一〉及び、主体の〈ゼロ化〉が日本美術、ひいては現代まで続く日本文化の個性を語る上でもキーになると考えられるのだ。

池上は論文の「おわりに」で以下のように述べている。

実は同じ傾向が絵画を媒体とする表現の営みにおいても、少なくとも伝統的な手法に関して認められるという事実は大変興味深い。例えば、京洛絵図や合戦絵図と呼ばれるものを見れば、すぐに気がつくとおり、近くの家と遠くの家、近くの味方の軍勢と遠くの敵の軍勢とがほとんど同じ大きさで描かれており、その中間あたりにたな引く雲のようなものを描くことで両者の間の距離感が出されている。描いている絵師は、遠近法の場合のように自らの視座を一定の所に固定するのではなく、近くのものであれ、遠くのものであれ、自分が今描こうとするものの傍らに身を寄せ、対象と対立するよりはそれと融合するという〈主客合一〉の構図で描いているということである。

この指摘は示唆に富む。これはつまり、言語以前の認知的な傾向という部分で美術と言語は根本を一にしている可能性があるということである。そして、その論はあながち的を外していないと私は捉えている。

以下、〈主客合一〉〈主体のゼロ化〉がどのような形で日本の言語・美術文化の特性を導いているのか、時代横断的に考察を加えたい。

2.〈主客合一〉の内実に関する問題提起

さて、池上が述べていたとおり、たしかに京楽絵図や合戦絵図に見られる様式はある程度日本独自の様式であると言ってよいだろう。さて、しかしその実、池上嘉彦の言う美術における〈主客合一〉とは、一体どのようなことを指すのであろう。

池上は日本の言語特性として「主体の事態への臨場」を重要視していたが、例えば、以下のカラヴァッジョの名画『エマオの晩餐』を見てみる。

この絵画は、エマオに旅人の姿で復活したキリストを弟子たちがそれと知らず招き入れ、その夕食中に旅人がパンをちぎり祝福するのを見た弟子たちが彼がキリスト本人であると気づく、その瞬間を描いている。弟子が椅子から立ち上がるその瞬間が動きを持って描かれていたり、迫力のある陰影表現が成されていたりとその筆力には目を瞠るものがあるが、それと同時にこの絵画は鑑賞者に絵画への〈自己投入〉を要求しているのだ。突き出した手は今にもこちらに迫ってくるような感覚を生み、陰影と精緻な遠近法は部屋の立体感を正確に再現、そして見てのとおり、この絵画において机の手前は空席になっている。カラヴァッジョはここへの鑑賞者の「着席」を促すことで、キリストの祝福への〈臨場〉を設計しているのだ。鑑賞者の横においてある今にも落ちそうな果物籠を見ることで絵画の世界はさらにリアリティを増していく。さて、これは果たして〈主客合一〉と呼べるだろうか。

さらに突然時代は現代に下るが、欧米で(そして日本でも)人気のゲームカテゴリに「fps(ファーストパーソン・シューティング)」というものがある。これは「ファーストパーソン」とあるように一人称視点で進んでいくシューティングゲームで、プレイヤーの画面には「主体の視界」が映されるため自分が戦場で実際に戦っているかのような感覚を味わうことが可能になっている。

ゲーム『コールオブデューティー』より

そしてこれも〈主体のゼロ化〉や〈自己投入〉が観測できるという点で、日本の言語的傾向との類比が説明できてしまうのではないだろうか。しかし同時に、芭蕉の俳句や京洛絵図とこれら西洋的な文化芸術には何か別の認知が働いているような感覚も間違いなく存在する。〈主観的把握〉〈主客合一〉あるいは〈自己投入〉という言葉それだけでは、この認知的傾向を説明できないように感じるのだ。そこで、本稿では以下、美術及び言語芸術を「観察型」「鑑賞型」「移入型」「印象伝達型」という4つに類形し、その差異について考察を加えたい。

3.事態-作中主体-鑑賞主体

類型の前に、いくつか用語を導入しておく。

まず、作品中で生起している出来事を「事態」と呼び、その事態を作品の内部で観測する主体を「作中主体」と呼ぶ。そして作品の鑑賞者は「鑑賞主体」と呼ぶ。

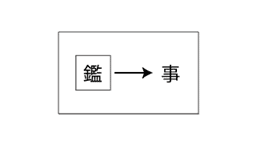

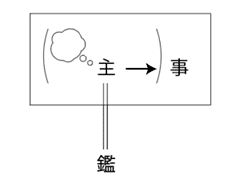

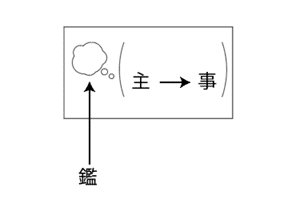

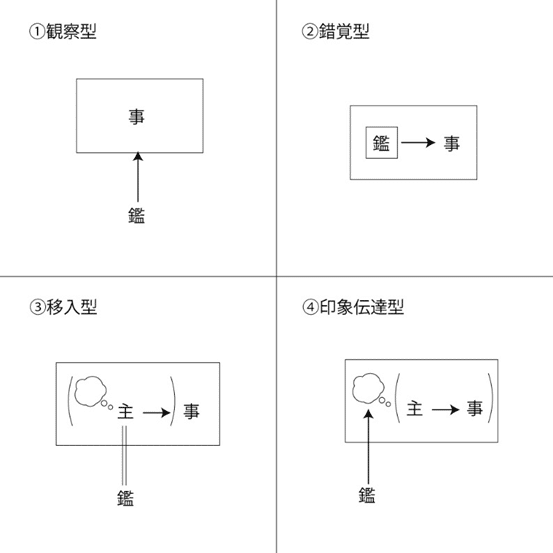

そのうえで、これから類型しようとしている4つを図示すると以下のようになる。

「事」……事態、「主」……作中主体、「鑑」……鑑賞主体

四角形は作品のフレーム、矢印は鑑賞行為、二重線は移入行為、雲フキダシは印象、カッコは作品内に表現されていないことを表す。

それぞれの解説と具体例は以下で述べるが、その前提として「事態」と「印象」の差異について述べねばならない。

人間が何か対象に触れ、それによって何かを感じるという一連の流れを「体験」と呼ぶとき、その体験は「体験の原因(事態)」と「体験の結果(印象)」に分離することが可能である。つまり、草花を見て「綺麗な花だ」と感じたとき、対象である草花と、それに触れて発生した印象である「きれいな花だ」を分離して扱うことが可能ということである。そして、言葉も芸術も、必ずしも正確に現実を写し取る必要はない。ということは、現実の花をきれいだと思ったなら、それの「きれいさ」を誇張して描くことも可能であるし、敢えて写実を徹底することも可能なのである。

この前提を共有した上で、各類型を解説していく。

以下は、作品の性質であると同時に、作品の読解プロトコルである。

①観察型

観察型の典型例は写真である。写真は絵画と比較すると(不可能というわけではないが)作者の印象を作品に反映しづらい媒体であり、つまり比較的「写実」の徹底された媒体であると言える。鑑賞者はその写実的な「事態」を判断し、印象を得る。これが観察型の芸術の特質である。そして西洋美術史は写実を肯定し、追求する歴史にあった。

例えば、「遠近法」はその代表であろう。我々は生まれつき世界を”遠近法的に”捉えているわけではない。サイコロのような立方体を見たとき、直感的に全ての辺の長さが同程度であることを認識するわけだが、これを遠近法的に描く場合各辺の長さを” 意識的に”伸縮する必要がある。このような”客観の努力”が西洋絵画には強く現れており、一方で日本の伝統絵画にはあまり見られない(④で述べる)。

②錯覚型

錯覚型の特徴は、作品の中に鑑賞主体が身を置くべき場所が用意されているという点である。

作中で事態を把握する主体を描かず、そこに鑑賞者を招き入れることで鑑賞者を作中の事態の当事者にする、というのが「錯覚型」の芸術である。このタイプの芸術の筆頭が先に述べた『エマオの晩餐』である。『エマオの晩餐』は絵画の中に空席を用意することで鑑賞者を奇跡の目撃者として臨場させている。同じく先程述べた「fps」や、あるいはヘッドセットで鑑賞する「VR(ヴァーチャルリアリティ)ゲーム」などもこのたぐいであろう。錯覚型芸術は鑑賞者に事態の臨場を(受動的に)錯覚させる。

こう聞くと「では『雪国』の冒頭もこの錯覚型で、『エマオの晩餐』と同様なのではないか」と思われるかもしれないが、そこには決定的な隔たりがある。それが以下に述べる「移入型」の特質である。

③移入型

ここで再び池上の論を引こう。

例えば、平均的な日本語話者が俳句とどのように付き合うかを考えてみるとよい。

(9) 古池や蛙とびこむ水の音

名句としてよく知られたこの芭蕉の句は、一見〈客観的把握〉に基づく単なる情景描写と受け取れないこともない。もしそれだけのことであったら,「それがどうしたの? どうしてそれが名句なの?」("So what? What of it?")という反応だけで終わってしまってもおかしくない、この句が評価されるためには、〈主観的把握〉に基づく句として受けとめられなくてはならないのである。つまり、単なる中立的な情景描写ではなく、ほかならぬ芭蕉という人物によって見られた情景(ただし、〈視る主体〉としての芭蕉は〈ゼロ化〉され、言語化されていない)ということである。芭蕉は、自分がこのように言語化した情景から何らかの強い印象を受け、何らかの深い思いを抱いたはずである。それは何であろうか、もし読者としての自分が同じその場に居て同じその情景を体験したとしたら、自分はどういう印象を受け、どういう想いを抱いたであろうか、どうであろうか…一読者は多分このようにして、最初短い俳句から誘発させられた想いを、ほとんど限りなく広げていく。話者はこうして、まず、芭蕉の体験した情景に自己投入し、究極的には作者であり、当事者である芭蕉と〈主客合一〉の状態に至るわけである。

さて、長々と引用したが、ここで肝要となるのは、芭蕉の「古池や蛙とびこむ水の音」が一見すると単純な事態の説明に見えるが、それを適切に鑑賞するためにはそこに表現されていない(〈ゼロ化〉している)作中主体=詠み手たる芭蕉を読み込む必要があるということである。そして鑑賞者はその芭蕉に移入し、その芭蕉が何を思ったかに思いを巡らすことで「古池や」を名句として鑑賞することが可能になる。『雪国』も同様で、事態の記述の中に〈ゼロ化〉している主体を読み込むことで適切な読解が可能となっている。

そのため、「古池や」の句は一見すると①の観察型の作品に見えるが、実際は作中主体の視点を経由するという点で異なっている。また、②の錯覚型芸術が受動的に作中世界に没入可能であったのに対し、この移入型芸術は鑑賞主体が作中主体に積極的に移入し、作中主体の視点を借りることで作品への没入が可能になっている点で大きく異なる。

さて、この特質を持った日本文化で特徴的なものが「恋愛シミュレーションゲーム」やそこから派生した「ソーシャルゲーム」の形態だろう。

『ときめきメモリアル(1994)』

『アイドルマスター シャイニーカラーズ(2018)』

これらのゲームの画面は基本「キャラクター」「ダイアログボックス(セリフが記述される枠)」「背景」の3層構造によって成立しており、主人公(=作中主体)の視界を通して物語が展開されるが、その主人公の姿が描かれることはない。キャラクターたちは作中において、〈ゼロ化〉された主人公に向かって語りかけ続けるのである。それだけであれば②の錯覚型と同様に見えるかも知れないが、錯覚型と決定に異なる点は「作中主体は〈ゼロ化〉しているが、存在している」という点である。つまり、透明だが確実に存在しており、鑑賞者はその透明な存在への移入を通して作品に臨場するという点で異なっているのだ。例えば『アイドルマスター シャイニーカラーズ』で、主人公はプロデューサーとなってアイドルたちを育成していくのだが、アイドルが話しかけるのは姿も見えず名前もないが、鑑賞主体たるプレイヤーとは独立した人格を持つ「プロデューサー」である。そしてプレイヤーはこの(自分ではない存在者としての)「プロデューサー」に移入し、その視点を借りることでゲーム世界に臨場することが可能になるのである。これは①観察型のような俯瞰的な客観視とも異なるが、②のような錯覚による臨場とも異なる。②が作中主体の不在を鑑賞主体が埋めるという形式であったのに対し、③の移入型では作中主体は既に存在しているためである。このような様式のゲームが海外で一般的であるという情報は寡聞にして知らず、日本語における〈主客合一〉の言語傾向との相似形を成していると言えるのではなかろうか。

④印象伝達型

最後に取り上げるのは印象伝達型である。

西洋の伝統絵画が「自然(世界)の輪郭を正確に捉え、言葉や絵の中に保存する」ほうへと努力し、見えなかった影を見えるようにし、見えなかった遠近法を見えるようにしたのは、自然を捉えようとする努力の結実のように思えるわけだが、それに対して日本美術は予てから、「人間にはこう見えている(あるいは、私にはこう見えている)」を重視する芸術であったのだと思われる。

上は横山大観の描いた『夜桜』であるが、見ての通りすべての花がこちらを向いているのがわかる。これは写実に対する努力というよりも「私にはこのように見える」という主観的な印象を表現することに心を砕いた結果生まれた表現ではないだろうか。

以下の絵も面白い。

江戸中期の画家・曾我蕭白による『雲龍図襖』の一部であるが、ここに描かれた龍をよく見ると口は真横を向き、鼻は斜め前から見たようになっており、そして目は真正面から見たように横並びになっている。これも大観の桜と同様、客観的な写実よりも「このように”見えたい”」という印象を優先して龍を描いた結果であろう。

そしてこのような日本美術の傾向はまさに池上が述べた「京洛絵図」や「合戦絵巻」の特徴に通じているのだ。これらも客観的に世界を捉えることよりも描き手の印象を優先したことで生まれた芸術と言える。日本の伝統的な肖像画において顔に陰影が描かれないのも、自然よりも印象を捉えることに専念してきた日本人的な発想のように思える。また、日本において印象派が人気を博したのも同様の理由ではないだろうか。

このように、現実の事態を描かず、その事態を鑑賞した主体が感じた印象を鑑賞する、という形式を持つ芸術が「④印象伝達型」である。①の観察型と④の印象伝達型の最大の相違点は、作品にどの程度描き手の印象が反映されているか、という点である。すべての芸術はある程度作者の意図が入り込むため、観察型と印象伝達型はそのどちらかであると峻別できるものではなくグラデーションで成り立っていると考えて良いが、作品が写実から遠ざかれば遠ざかるほど、そして印象性を強くすればするほど、当然写実を歪めていった「作者」の存在は色を濃くしていくだろう。そのため印象伝達性の強い芸術に触れた際、鑑賞者はその印象を通してそれを持つに至った作中主体(=作者)を見ることになる。対して、写実的な傾向を強めた場合、より鑑賞者は描かれた現象それ自体に純粋な焦点が当たることになる。

4.まとめ

再び類型の図を参照しよう。

ここから読み取れる通り、①と②において鑑賞者は作中主体に干渉しておらず、〈主客対立〉の傾向を示す。一方で③と④は鑑賞者が何らかの形で作中主体と接触しており、その点で〈主客合一〉の傾向が見られる。そしてまさにこの対比こそが池上が述べる日本の言語文化、および美術におけるオリジナリティの内実なのではないだろうか。〈主観的把握〉の例として池上は『雪国』に芭蕉の句、そして京洛絵図に合戦絵巻を挙げていたが、前二つと後二つでは〈主客合一〉の方法が異なっており、前者は③の移入的な方法での〈主客合一〉、後者は④の印象伝達的な方法での〈主客合一〉なのである。本稿では日本美術や現代日本文化に焦点を当てることで池上の〈主客合一〉の言語傾向を文化レベルにまで応用することを試みた。言語的な特性が必ずしも認知レベルにまで影響を及ぼすとは限らないが、このように文化的傾向と言語的傾向が一定の共鳴を示すのは、非常に興味深くはないだろうか。

5.補遺

今回行った考察は音楽やテーマパークなどにも応用が効く可能性があり、例えば「ディズニーランド」のように鑑賞者を世界観の中に招き入れるものはより西洋的性質が強く、対してお台場に近年できた「チームラボ ボーダレス」はその印象派的な性質においてより日本の土壌を反映している……と言えるかもしれない。

チームラボ ボーダレス(お台場)

さらに、初音ミクを筆頭としたVOCALOIDが日本において流行ったのもこの〈主客合一〉の傾向と関係している可能性がある。

本来歌唱というのは人間が行うもので、それ故に歌のメッセージには明確な発信主体(=歌い手)が付随する。それに対してVOCALOIDを用いた楽曲群は、メッセージを持った歌を発しているにも関わらずそこに肉体が付随しておらず、結果として一定の無人称性が実現しているのだ。この無人称性は即ち主体の〈ゼロ化〉であり、描かれていない芭蕉や透明化したプロデューサーに移入する鑑賞態度に通ずるものがあるように感じられる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?