ピアノを「商品」として見るときのポイント

ピアノの販売員や、ピアノ調律師など、ピアノを「製品・商品として扱う」職業。

仕事で扱う以上、「このピアノはこんな製品」と評価する必要があります。

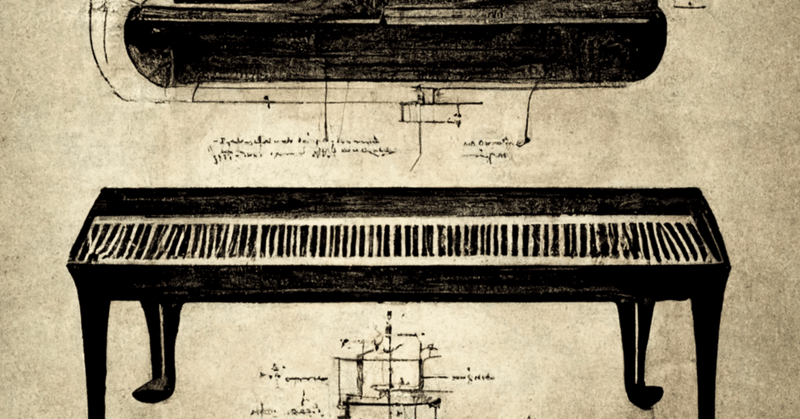

今回はピアノと言うプロダクトをプロはどんな項目で見ているのか?その構成する要素について言語化してみたいと思います。

ピアノは電化製品のように機能や性能のちがいで判断するのは難しい商品です。これらのポイントを共有できるとピアノを選んで頂くのがスムーズになるのでは?と思っています。

プロダクトとしてのピアノを構成する要素は主に5つ。

1.コンセプト

そのピアノが何を目指して存在するのか。

誰が購入し、どんな場所で、どんなときに、誰に弾かれ、誰が聴くのか。

そのためにどういう音で、タッチで、どんな外観なのか。当然価格もその一部。

個人的には良いピアノの第1条件は、コンセプトが明確なピアノだと考えています。

コンセプトがしっかりしているピアノは存在理由がはっきりしています。逆にそこがあいまいなピアノはこの先の製造工程すべてがあいまいです。

2.設計

コンセプトを叶えるためにピアノがどんなサイズなのか。弦の長さや太さ、鍵盤の長さや重さ、アクションの形など....使う素材から形、量、位置まで、設計はピアノの全てとも言えます。

設計が良ければ全てOK!とはいかないけれど、設計が悪ければ他がどんなに良くても台無しになるくらい大事です(実際にそう言うピアノはあります)

3.材料

ピアノに使われる材料は主に木材、金属、フェルト、プラスチック、ゴムなど。

そもそも設計で決められた材料の良し悪しはありますが、木材やフェルトは意外と時期によって質のバラツキがあったりで、同じ設計のピアノでも材料の調達の都合で全く違うピアノに感じることもあるくらいです。

4.加工•組み立て

それぞれの材料が狂いのないサイズで加工されて、設計通りの位置に正確に取り付けられているか。ずれたり取れたりしない強度も重要です。

ヤマハ、カワイのピアノはこの精度が世界的に見ても抜群に高く、部品の精度も、組み立ての丁寧さも圧倒的です。この2社のピアノに当たり外れの幅が少ないのもこの精度が理由。

そんな中でもやはり人の手によるところも多いピアノという製品。組み立ての精度にも微妙な差はあります。そのわずかな違いは新品時よりも長年経った時に現れやすく、そのレベルが高いピアノは「特に当たりのピアノ」と言えます。

ちなみにヤマハのインドネシア製のモデルは出始めこそ組み立ての精度が甘くて、やはり廉価版か…と言う感じだったのですが、近年はかなり良くなってきていて現地工場の進化を感じます。

5.仕上げ

鍵盤に「ささくれ」が無いとか、変なところに接着剤がはみ出していないとか、製造時のカスがすきまに挟まっていないとか、細かいことですが仕上げや検品が雑だと、ダイレクトに不具合がでたり弾き心地の違和感に直結します。

ここは悲しいところなのですが、国産新品ピアノの仕上げのクオリティは年々下がってきています。人手不足、コストカットの影響をひしひしと感じますね…

まとめ

製品としてのピアノはまずはコンセプトが決まり、設計され、調達した材料を加工・組み立て、仕上げをして完成します。※今回は製品としてと言うことで省きましたが、中古ピアノの場合はこの後に「コンディション」と言う項目が続きます。

前の工程に行くほど、購入してからどうにかすることは難しくなります。

そういう意味でもピアノを購入するときには、「コンセプトがどういうものなのか。自分が求めているものなのか」と言うことはまず何より大事なんだと思います。

もし記事が参考になりましたらスキを押して頂けると励みになります!