火焔型土器はそんなに好きじゃない

縄文時代の代表選手でござい、と、言わんばかりの存在感がある。

それほど縄文文化に興味のない人が「縄文」と聞いてまっさきに思い浮かべる土器は勝坂でも、大木でも、ましてや関山でもない。ほとんどの人がこの火焔型土器を思い浮かべるだろう。これはいまのところの縄文の現状だ。しっかりと受け止めたい。

歴史の教科書だけでなく、美術の教科書にも載るくらいその造形美を評価され、もし縄文時代の土器型式が一つのサッカーチームだったら火焔型土器はさしずめエースストライカーか司令塔。背番号はエースナンバーの10番で間違えない。彼がいなければ始まらない。

それはわかっている。だけど僕は火焔型土器がそんなに好きじゃない。縄文zine9の特集、「勝坂46」の本文ではこう書いた。

「たとえば縄文土器の代表のように扱われている火焔土器などは、デザインの目指すべきルールが厳格で、博物館で並んだ姿はスター・ウォーズのストームトルーパーの整列シーンのように統一されている」

これは偽らざる僕の火焔型土器の印象だ。平たく言えばルールが厳しいのだ。締め付けの強い社会にどうしても共感しずらいのは、多少なりとも理解してもらえるだろう。そこに全体主義の足音が聞こえてしまうのは現実の社会を多少なりとも重ねてしまう僕の悪い癖だろうか。

しかも、火焔型土器の地元出身で有力な縄文の研究者が何人もいて、当然彼にたいして多少の贔屓目もあるだろうし、周りも忖度するだろう。その地盤は何代もその土地で続く世襲議員のように盤石としか言いようがない。

好きじゃないのはこんな理由もある。

縄文時代は火焔型土器だけじゃない。他にも火焔に匹敵するくらいの土器はたくさんある。だからもっと他の土器も知ってほしいと、そんな風に思っている。

しかし、個人的に最近ちょっと風向きが変わってきた。というのも各地の考古館をまわっていると、どうにも気になる土器がことごとく「火焔系」なのだ。「火焔型」ではなく「火焔系」だ。

極めつけは昨年末、津南市のなじょもんで開催された「火焔土器の魅力展」という企画展だ。ここではそのタイトル通りの展示が行われ、長野、福島、群馬、山形に北陸と隣接する地域の火焔系が、所狭しと展示されていた。そして、ここにきてはっきりと分かった。

僕は火焔型土器の見方を誤っていた。この土器の本当の魅力は火焔型土器を中心にしてその周辺と時間軸の前後を含めて見るべきだったのだ。火焔型がどこからやってきたのかそれははっきりとはわからないが、完成までのプロトと言うべき時代から、完成されてから、デザインが胞子のように他の地域との境に飛び散り混ざり合い、なんとも不思議な魅力を作り出している。その地域性のグラデーションがすこぶる面白い。火焔型という一つの形に憧れ、自分たちの土器作りに取り入れる。少しミーハーな、良いものは良いと言える素直さで。そして火焔型は次の時代へと移行していく。影響を受けていた他の地域もなにか憑き物が取れたかのようにあっさりと次の時代に。火焔型土器の使用された時期は約500年と縄文時代全体から見たらそれほど長いわけではない。そのきらめきは決して長続きはしなかった。

僕はこう考えることにした。火焔型のきらめきは短かったからこそ美しいのだ。

青春時代ーー、こんなことはなかっただろうか。いつもはバラバラだったクラスが文化祭の準備の時だけなぜか一致団結し、照れながらもおそろいのTシャツを着て。上手くいっても上手くいかなくても泣く奴まで出てきて…。今考えても顔が赤くなるような恥ずかしさを感じる人も多いんじゃないだろうか。

火焔型土器のきらめきは青春のきらめきに似ている。

僕は火焔土器がそんなに好きじゃない。今はそんなに嫌いじゃない。

--

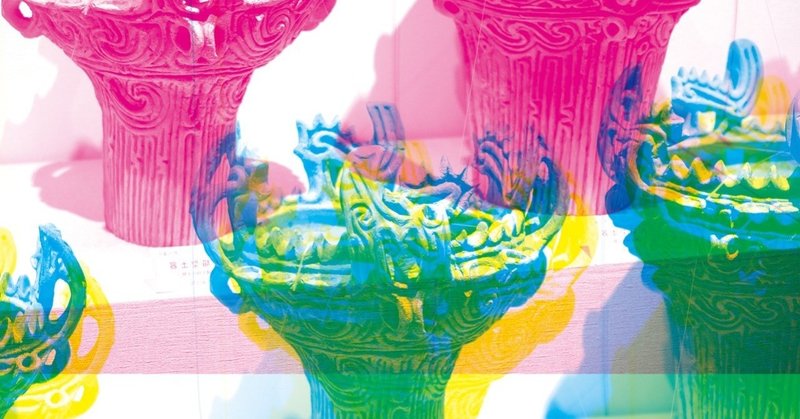

いくつかの火焔系をここに載せておきます。それから津南町のなじょもんの秋季企画展「技と造形の縄文世界ー形と文様にみる美の心ー」こちらもすごそうです。9/7~11/4

長者ケ原遺跡の火焔系、これカッコ良すぎ。

福島も火焔系。「S」がいい感じ。

こちらも福島、西会津の火焔系。バケツ感が可愛い。

群馬の火焔系はシュッとして随分モテそうだ。

こちらは山形の火焔系、というかもう大木8a(東北の土器)。

新潟にも火焔系は結構たくさんある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?