【人流データ×脱炭素まちづくり】まち全体のCO2を見える化する

はじめに

みなさん、こんにちは!GEOTRA経営企画部マネージャーの小島です。

今回は、GEOTRAのサービスを用いたユースケースの第三段として、脱炭素まちづくりに関する活用事例をご紹介します。

脱炭素関連ということで、昨年のnoteでは、分散型オフィスは環境に良い?かを紐解いたレポートについてご紹介していますので、是非こちらもご覧ください。

脱炭素まちづくりの必要性

近年、脱炭素・低炭素・カーボンニュートラル等の言葉を見聞きする機会が増えてきました。ご存じの方も多いかと思いますが、日本では、2020年10月に菅義偉首相が「2050年を目途に、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」という脱炭素社会への所信表明をしました。以降、様々な企業で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが急激に広がり始め、2022年12月末時点で、脱炭素経営に取り組む日本企業の数は世界トップクラスとなっています。

GEOTRAの親会社である、三井物産、KDDIも脱炭素社会に向けた取り組みを進めており、三井物産では2050年の「あり姿」としてNet-zero emissions(CO2排出量実質ゼロ)を掲げ、自社関連事業に関わる排出量削減の取り組みの他、多種多様な脱炭素ソリューションを開発・提供しています。KDDIではグループ全体で2050年までにCO2排出量実質ゼロを掲げ、携帯電話基地局や通信設備などの省電力化や再生可能エネルギーの利用等を進めています。

脱炭素社会の実現に向けて、自然環境の保全や再生可能エネルギーへの転換のみならず、自動車交通量の減少によるCO2削減や市のコンパクト化、持続可能な公共交通網の整備等まちづくり分野における取り組みも必要となります。

人流データの活用

まちづくり分野における、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの第一歩として重要となるのが、現在のCO2排出量の把握・可視化です。自社工場やオフィス等でのCO2排出量は、比較的把握しやすい一方で、まち全体での道路交通に起因したCO2排出量は、交通量を的確に把握することが出来ず、難しいという課題や、交通量削減に関する施策導入後、どれだけ交通量が削減され、CO2排出量削減に貢献出来たかが分からないといった課題もあります。

従来は、道路交通センサスという、5年に1度、9月~11月の平日及び休日の各1日に取得した調査結果をもとに、道路交通量を把握してきました。道路交通センサスでは、調査員による現地でのコストと労力を要する一方で、局所的かつ断片的なデータの取得に留まり、詳細な道路交通データへのニーズに対応出来ないという課題があります。

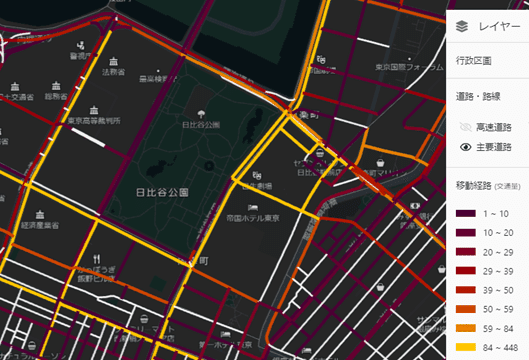

そこで、注目されるのが、人流データの利活用です。人流データを通じて、生活者一人一人の移動手段や、主要道路やその他道路まで詳細な移動経路が分かり、道路交通量の把握や、それに起因したCO2排出量の把握が可能となります。

ユースケース事例

GEOTRAは、あるエリアの交通手段別・流入方法別でのCO2排出量見える化を実現しています。一人一人の移動距離に移動手段毎の排出量係数を掛け合わせることで、CO2排出量を算出しています。

さらに、交通量削減に関する施策を実施した際の、移動手段・移動経路等の変化をシミュレーションモデルとして構築し、客観的な情報に基づいた施策の検討が可能となります。

最後に

本記事では、脱炭素まちづくりに関するユースケース事例をご紹介しました。皆様のお役に立てるコンテンツを配信できればと思っておりますので、少しでもご興味をもって頂けた方は、いいね or フォローをよろしくお願いします!

弊社へのお問い合わせ先

メール:sales@geotra.jp