草間彌生、闇鍋、車麩

時は2021年、2月某日。闇鍋がしたいと言い続けてはや4年。大学のクラスメイト2人の賛同を得ることができ、ついに夢が叶う日がきた。

しかし、闇鍋の具材に何を持っていくのかという最大の問題が立ちはだかる。

不味い鍋を作ろうとするのであれば、適当に取り合わせの悪そうなものを持っていけば良いだろうが、私の理想とする闇鍋はそうではない。「おいしいけどびっくりして笑える闇鍋」のためには何を持っていけば良いか。悩みに悩んでも答えは出ず、食感の楽しい無難な食材として春雨と餅を持って家を出る。横浜市民として欠かせない崎陽軒の焼売を駅で買い、さらなるインスピレーションを得るため銀座へ向かった。

やってきたのはWHITESTONE GALLARY。

本館では草間彌生作品展が開催されている。1階中央で出迎える堂々たるかぼちゃ。

草間彌生といえば日本を代表する芸術家の1人であるが、お恥ずかしい話、芸術方面に関して無知すぎる私は、「瀬戸内海に水玉のかぼちゃを浮かべているおばあさん」程度の認識しかなかった。そんな認識をガラリと変えることになったのが、先週の読書会※で扱った草間彌生の自伝、『無限の網』だった。

※2020年の4月から、学科の先輩に誘われてオンラインの読書会に参加している。コンスタントに毎週1冊初めて触れる分野の本を読むのはすごく楽しいし、コロナ禍の私の心のオアシスとなっている。読書会の話もどこかで文章にしたい。

自伝の内容の要約は難しすぎるので、印象に残ったところを引用しておく。

私には、一つ一つの水玉をネガティヴにした網の目の一量子の集積をもって、果てしない宇宙への無限を自分の位置から予言し、量りたい願望があった。どのくらいの神秘の深さをこめて、無限は宇宙の彼方に無限であるか。それを感知することによって、一個の水玉である自分の生命を見たい。水玉、すなわちミリオンの粒子の一点である私の命。水玉の天文学的な集積がつなぐ白い虚無の網によって、自らも他者も、宇宙のすべてをオブリタレイトするというマニフェストを、この時、私はしたのである。(p.28)

今、私が第一に考えることは、一にも、二にも、いい芸術を作りたいということだ。私の心の中には、それ以外はない。

一日ごとに早くなっていく加速度的な時間の中で、与えられた枠の内側で必死になってみてもたかが知れている、と考えることはおよそ空しく、無意味である。私は、死んであともなお永遠に輝く芸術を望んでやまない。死後の風雪に耐える仕事をしていきたいということが、心の中にいっぱいに広がると、眠れぬ夜さえある。

人生は真実素晴らしいとつくづく思い、体が震えるほど、芸術の世界は尽きることなく興味があり、私にはこの世界しか希望のわく、生きがいのある場所は他にないのだ。そして、そのためには如何なる苦労をしても悔いはない。私はそのようにこれまで生きてき、これからもそう生きてゆく。(p.267-268)

「命をかける」とはこういう人の生きる姿勢をいうのかと、圧倒された。昼まで寝てアプリでワンピースを読み、夕方からバイトに行ってyoutubeを再生しながら寝る、という怠惰な生活を送る自分と「1分1秒」の価値が違いすぎて、反省した。といいつつ今日もまた昼まで寝てしまっているのだけれど。

持って行った自伝をパラパラと読み返しながら、ここで言及されていることがこういう表現に繋がっているのかもなあと妄想を膨らませながら作品を眺めるのは、すっごく楽しかった。ギャラリーのおじさんと話し込んでしまったのもあり、当初は30分くらいで出ようと思っていたのに、2時間近く滞在してしまった。

私以外に作品を見ている人もおらず、おじさんから話しかけてくれたので、作品の説明を聞きつつ、「芸術ってなんですか?美しいってなんですか?いったい何が評価されてるんですか?」などと質問責めにしてしまった。さきほど挙げた草間彌生の自伝を読んで、一番驚いたのが、NYにいた頃の草間彌生は「ハプニング」と名付けたボディペイントのパフォーマンスを表現活動の中心に据えていた時期があったことだった。橋や美術館、寺院など公共の場で数名の賛同者たち(ハプニングのためのチームや会社も設立されていたらしい)が星条旗を焼き、聖書を炎に放り込み、全裸になって乱交を始める。そして草間彌生がそんな彼/彼女らの全身に水玉を書いていく。セックスの抑圧を問題視した彼女のハプニングには「ヒッピー」と呼ばれる人々の共感を集め、警察からの取り締まりと戦いながらもヨーロッパへ広がっていった。

私はこのようなハプニングを「アートだ」ということに、どうしても反発を覚えた。そもそもの主張の根底にあった「戦争かセックスか」という二項対立にも納得がいかなかったし(「戦争とフリーセックスの、どちらがいいと思いますか?あなたがたは戦争の方がいいんですか?」p.122)、いくつもの法律やルールを犯しながら行うパフォーマンスを芸術だといって正当化することに疑問を覚えた。それはもうただの暴動じゃん。まあこういう思考回路こそが「日本的」だと言われてしまうのかもしれないけれど。そんな反発から、何をもって芸術とするのか、アートとするのか、ということに今一番の関心があったため、失礼だということは承知しつつも、質問をぶつけてみた。

答えてくれたおじさんの話は、さすが芸術作品の売買に携わる人だなあ〜という感じだったし、なにより芸術が好きなんだろうな、と思った。私の疑問に対してストレートにスパッと答えを出してくれる訳ではなかったけれど、すごく参考になった。今は友人に勧めてもらった『美学への招待』を読んでいるので、併せてもう少し考えたい。

とまあ色々なことを考えつつ眺めた草間彌生の作品群は、やはり圧巻だった。写真撮影は禁止だったので、作品名をメモったものをネットで検索していくつか。1番気に入ったオブジェは無題だったので検索では見つけられず。残念。

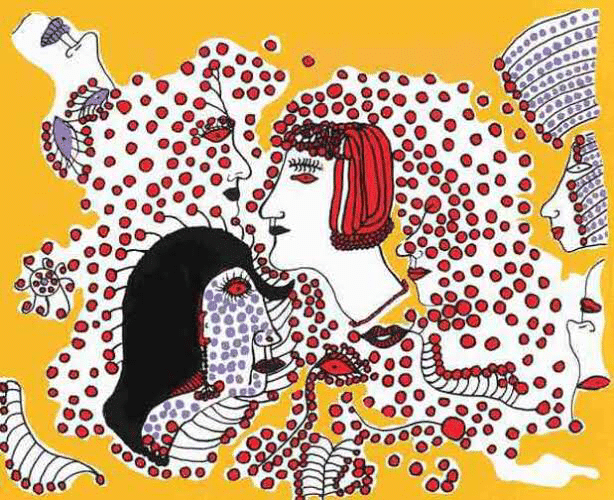

girls AAA

芽生え

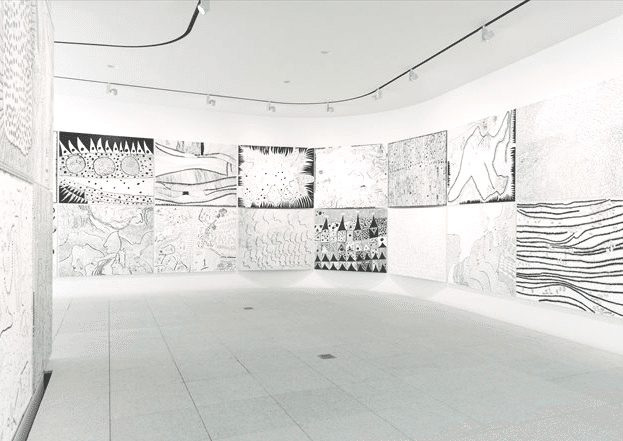

おじさんからめちゃくちゃ話を聞いたのに、タイトルをメモるのを忘れてしまった。多分、愛のとこしえシリーズ。何を書いているのか全くわからないけれど引き込まれる大っきいモノクロの版画。

(これは草間彌生美術館にあるらしい、愛のとこしえシリーズ)

草間彌生の世界を満喫し、次に考えるべきは闇鍋である。だがしかし私は、ある作品を見たときに、もう追加で入れるものについて考えが固まっていた。それがこちら。タイトルは「夜」まさに暗い中で行う闇鍋にピッタリ。

心に決めた「アレ」を有楽町のルミネで購入し、会場へ向かう。

野菜やスープなど基本の食材、酒をスーパーで買い、各々見えないように準備を済ませ、ついに闇鍋スタート。ベースは無難に寄せ鍋にした。まずは野菜と鶏肉を投入し、持ってきた食材を一人ずつ入れていく。この時は危険なので明るいまま行い、他の人は目をつぶって待機した。鍋に入れる時のわずかな音を聞いて「なんかシャリシャリいってない!?!?」「え、粉入れてる!?!?」とこの時点ですでに大騒ぎ。具材を投入した後は野菜を被せて見えないようにし、次の人へ回していった。

全員が具材を投入し、酒を飲みながら煮えるのを待つ。

そろそろいいかな、という頃合いになり、消灯。洗面所から洩れるわずかな光でぼんやりと浮かび上がる鍋の姿。そうそうこれがやりたかったのよ!!!と私の興奮は最高潮に。

暗闇の中、おそるおそる器によそっていく。「何この四角いの!こわ!!!」とギャーギャー言いながら初めに箸をつけたのは、標準装備のただの白菜であった。これもまた闇鍋の醍醐味。食べ進めるうちに、徐々に食材が判明してくる。私が持っていった焼売も難なく当てられた。鍋に焼売、普通においしいかも!

個人的に盛り上がったのは、友人が入れた「車麩」。そもそも食材に馴染みがなく、答えを言われるまで何なのかわからなかったことに加え、闇の中でボワっと膨らみ、いい塩梅に解けた物体に箸をつけてしまったときには、未知との遭遇にテンション爆上がりだった。スープが染みていて、これもまた非常に美味しかった。

だいたい全員が入れた食材を当て終え、そろそろ鍋の中も減ってきたから電気つけようか、ということになり、点灯。そして現れた闇鍋の真の姿がこちら!

赤い!!!!

そう、草間彌生展で私がビビッときたのは版画の強烈な色彩、ケーキへ向かっていく赤いトカゲであり、闇鍋に「食紅」をぶち込むことであった。味が変わってバレてしまうのでは...という懸念から、ビビって少ししか入れられず、赤というよりはピンクになってしまったのだけど、そうであっても、寄せ鍋だと思っていた鍋が真っピンクだった時のインパクトは強烈で、みんなで涙が出るほど笑った。

結論:

闇鍋、めちゃくちゃ楽しい!!!!!

全員が暗黙の了解として、入れても美味しい食材しか持ってきていなかったため、シンプルに鍋としてもとてもおいしかったし、なによりこんなにゲラゲラ笑いながら食事をするのは久々だったので最高に楽しい時間だった。

念願の闇鍋開催に協力してくれた友人達には最大級の感謝を。またやろうね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?