「この院生はノーベル賞を授かる」とアインシュタインが評した論文(1924年)その9

その8からの続きです。今回解読するのは「V. The Propagation of Light Quanta and the Coherence Problem.」

1ページにも満たない章というか節なので読解ラクでいいわ~と思ったらそうでもなかったです。ああ、タイトルは直訳で「光量子の伝播とコヒーレンス問題」です。

私なりにかみ砕いて説明してみます。

ルイくんはアル・アインシュタインの光量子説の信奉者でした。この説を、旧来の光波説とどう折り合わせるか、あれこれ手探りしていくうちに、アルくんが無名時代にそうしたように気体分子運動(下の動画)へのアナロジーで考えていって…

「光の原子」そしてこれが群れなす「光の分子」でもって光はできていると、彼独自のアイディアをひねり出しました。

本論文のここまでは「光の原子」仮説による計算と解釈でしたが、今回の章で「光の分子」論にも言及がされます。

この「光の分子」すなわち「光の原子」の固まった群れは、同一の「位相波」に乗っかっていて、それぞれの「光の原子」内部に、この同一波とシンクロするチューナーみたいなものがある、のだそうです。昔のラジオのダイヤルみたいなのがあって、このダイヤルは「光の原子」の速さによって左右されるのだと。

「光の原子」の速さが固定かどうか、ルイくん論文中ではっきりさせていませんが光速定数 c のギリギリの速さと算出している(これまでの解説記事を参照してね)ので多少の違いはあると彼は考えているように思われます。

「光の原子」のある速さと連動する振動数で「位相波」が生ずるというか伴って、その波とダイヤルがあうような他の「光の原子」どうしでひとつの群れつまり「光の分子」を形作ると、そんなイメージのようです。

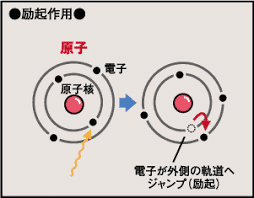

続けてルイくん「励起」について言及します。「れいき」と呼んでください「れいき」です「れいき」。下の図にあるとおりです。

この励起状態(上図の右側)のところに「位相波」が横切ると、ある確率でもって光量子を放つと、ルイくん論じています。あくまで彼のアイディアです。その確率は、位相波の強度で決まるのだとか。

ここ、私が読んでもわかりにくかったのですが、要するに「光の原子」が串団子的に「光の分子」になるメカニズムを語っているものと思われます。

励起についての図解、今一度見てみましょう。

「光の原子」(ルイくんはこの章では「光量子」と呼んでいます)が、原子核をまわる電子のひとつにコチンと命中して、この電子が外側の軌道にジャンプ(励起)する様を描いたのが上の図です。

ここまではいいですね? ルイくん曰く、

① この「コチン」の際に「位相波」が原子全体を横切る。

② そのときある確率でもって、この原子より「光量子」が放出される。

③ その確率は、横切る「位相波」の強さによって決まる。

そして「arbitrary(ご都合主義)っていうなよ」とけん制しつつ、コチンによって光量子がひとつ放たれると同時に、新たな位相波も生じて…

この波が球状に広がって、おとなりの別原子を横切る際に再びある確率でもって新たに光量子と位相波を放ち、その波が球状に広がっておとなりの別原子を横切る際にある確率でもって[以下リフレイン]

このリフレインの回数は、最初のコチンを起こす位相波の強さ次第と、そういうメカニズムだそうですルイくんによると。

♪どおしてどおしてどおしてどおしてどおしてどおしてどおしてどおして…

この「どおして」のリフレインによって、「光量子」というか「光の原子」が連鎖反応的に群れを作って、「光の分子」になる… そういう理屈です。ルイくん仮説です。

この説について「ウランがガンマ線を放出し続けるのは、その理論では説明でけへんのとちゃう?」とチャレンジされることを見越してか、ルイはこんな反論を挿んできます。

「そういう放射性物質の構成原子は、『平均寿命』がガンマ線の周期よりはるかに大きいので、別メカニズムでそうなっていると考えるべきである」と(意訳してありますが)クールに論じてきます。

ウラン238の半減期がたしか…45億年ですかそうですか。ガンマ線(電磁波つまり光の、ある特定の振動数のものです)の周期は… ええと1 × 10^(-18) 秒?

喩えるならば宇宙の広さと原子の直径くらいの違いですか。(比較はイメージです) 「ぼくの議論とは別枠となるのでここでは除外です除外」というところです。

*

以上が本論文第5章の、私なりの要約説明です。

残るは4つ。ラストの第9章は「未解決問題」(Open Questions)の体裁で自説の穴や飛躍や不自然な部分について釈明が続くものなので、実質は残り3つです。この勢いで、がんばっていきましょう、つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?