ミッキーマウスに「人権」はあるか?

時を経るとともに口惜しさがどんどん増していく思い出が、人生にはいろいろあります。とりわけ私はしつこい性格なので(小学生のとき、仲良しの同級生から笑顔でそう言われた)ほかの方々はとうに忘れてしまっていることでも粘着してしまいます。そのひとつに、十年ほど前に、東京・目黒まで出向いて大学院生や留学生たちを前に語ったときのできごとがあります。学習院大です。招いてくださったのは、漫画家出身で当時教授3年目(だったかな?)の夏目房之介氏。まんがやアニメ等のキャラクターを商品化するやり方は、日本においては昭和35年(1960年)より国産のメソッドが模索されたと私は語りました。

詳細は長くなるので省きますが、質疑応答の際、院生の女の子からわけのわからない質問をされました。「それ以前は無断で人気テレビ番組や映画のキャラクターを商品に使えたのに、どうしてそのときから切り替わったのですか?」 何を訊いているのか当時の私にはわからず、そこに夏目教授が、おそらく助け舟のつもりだったのでしょう「独占権だ!」といきなり割り込んで、その院生さんに滔々と口から出まかせを語りだしたのです。さすがに呆れて「今の夏目さんの説明、すべて頭から消してください」と突き放したのですが。

あれから数年経て、ふっと彼女が何を私に訊こうとしていたのか、閃きました。私の話をあのお嬢さんは完全に勘違いしていたのだと。私があのとき述べたのは以下の内容でした。「キャラクターを知財と見なして商品化のライセンスを行うやり方は、自然発生ではなく、日本においてはアメリカからの輸入ものであった」 ところが彼女はこの話を理解しきれず、こんな風に読みかえてしまったのです。「かつて日本ではキャラクターは無断で商品化できたが、1960年より承諾制に切り替わった」 言ってないよそんな話! しかしあのお嬢さん、この壮大な思い違いを足掛かりに、私にこう質問したのです。「それまでは無許可で済んでいたのに、どうして急に切り替わったのですか?」

今こうして行き違いを言語化しながら、orz な気持ちと、激しい怒りの感情が湧いてきます。現在の私なら、こう彼女には答えるかな。「宇宙が生まれる前はどうなっていたのですか?」とホーキング教授に質問するのと同じくらい阿呆な質問ですよそれって。

あのお嬢さん、どうやらアニメやまんがやテレビ人形劇などに登場するキャラクターたちについて、もともと知財だったと思い込んでいたようです。そうではないのですよ。法律は「作品」を知財として守ってくれますが、その登場人物については守ってくれないのです。ミッキーマウスの主演映画についていえば、その映画について法律は守ってくれるけれど、ミッキーくんは「作品」ではないので、いちいち保護してはくれません。しかし法解釈をいろいろ工夫することで、ミッキーマウスをまるで実在の著名スターであるかのように扱うメソッドが、アメリカで数十年かけて実用化されたのでした。これはつまり、ああいうキャラクターは本来知財とは呼べないものだってことです。

日本でも、見た目は同じような考え方がいちおう芽生えていました。映画の人気スターを、たとえばうちわにあしらって売り出すにあたって、そのスターの所属する映画会社と何か書類を交わす等。ただこれはエマ・ワトソンや木村拓哉といった著名スターを「知的財産」とみなして厳格に管理する今のやり方とは別のものです。後で何かいざこざが起きた時「うちはあの映画会社とちゃんと書類交わしているんだから第三者に文句いわれる筋合いはない」と胸を張るための、いってみれば「保険」としてでした。

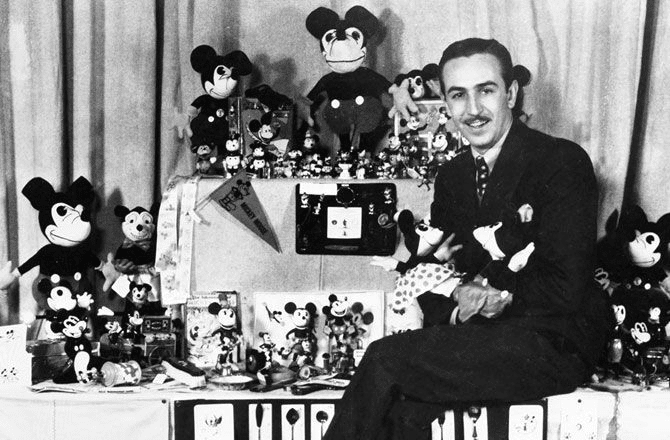

ミッキーマウスの商品を作って売りさばくにあたって、ディズニー社とライセンス契約するのは「権利」をめぐっての手続きです。「保険」ではなく「権利」。思いっきり簡略化して説明すると、ミッキーマウスくんには人格があって、そういう存在を無断で商品にするのはミッキーくんの人権侵害にあたるからあかんよという理屈です。強引もいいところですがウォルト・ディズニーはあの手この手でこの屁理屈を正当化し、PRし、世界中に認めさせていったのでした。

ディズニー社が、世界各国でこのやり方を押し通していく中、日本でも1960年に、セイカノートで知られる文房具メーカーが、ディズニーによるライセンス契約書(英文)を手にする機会があって、それに興味をもった同社が、形だけ真似たものを自前(日本語ですいうまでもなく)でこしらえて、東映アニメーションの映画キャラクターをノートの表紙に使うにあたってこの物まねライセンス契約書を東映に持ち込んで取引したのでした。

どうしてか? 便利だったからですよ。アニメやまんが等の主人公を特許とみなす、すなわち「権利」の働くものと考えれば、手続きがむしろ簡略になるのです。「保険」ではなく「権利」であるとするならば、後で何か行き違いがあったとき、対処しやすくなります。「お前、うちのケンリを踏みにじった」「貴様、あそこのケンリを踏みにじった」「うちはちゃんとケンリの手続きしたから文句言われる筋合いはない」と、とにかくケンリケンリと主張すればそれで混乱を収拾できるのだから。

当時の日本人は、特許と同じものだと思い込んでしまったのでした。

しかし、本当はそうではないのですよ。ミッキーマウスにせよドラえもんにせよ、架空の存在ですので「人権」は認められない。そこをアメリカではあの手この手で人権を有するかのように理論化がなされたのです。これは本一冊ぶんのながあい話になるのでここでは省きますが、人気スターはどこの事務所のものかって話と重なると思っていただければ、感じはつかめると思います。キムタクの画像をもとにして何か商品を売り出す会社があったら、彼の所属事務所はそれを差し止めにかかります。「彼の人権を侵害する行為を許すわけにはいかない。彼は弊社の所属なので、弊社が彼に代わって差し止めを言いわたす」と。

こういう考え方が、ミッキーやドラえもんのように架空の人物についても応用できる…これがアメリカで数十年かかって実用化された「キャラクター・ライセンシング」のやり方です。

これに日本人が気づくのに、さらに数十年かかっています。気づいた後も「ああ特許みたいなものか」とお気楽に考えて、手続きが簡略に済むのと後で何かトラブったときスマートに対処できるということで、書類を交わす慣習がほんの数年で定着していきました。しかし背後にある「架空の人物に人権を認める」というけったいな理屈については、誰も深く考えなかったのでした。

これは非常に奥が深い、そして極めて高度な法理論、ビジネス慣習、判例の積み重ね、そして各業界での利害調整というシリアスかつプラクティカルな課題が絡んできます。日本人はそういうのに無頓着なまま、ディズニー社のやり方を形だけ真似て「ああこれ便利だな」と使い出したのです。

…と、かのお嬢さんに当時もし説明してあげても、やはり納得しない、というか理解できないのだろうなと思うと、私の心は今日もどんよりと曇り空になるのでした。

[2023年3月31日付記:本論の続きはこちら。 ねえミッキー、頭の悪い院生を手なずけるにはどうしたらいいの?]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?