論文と論文の影響関係を図表化する

数学史は面白いです。これまでいろいろ手を出してきました。掘り出し物的なものがほかにも地元図書館にあるようなので、どんどん脳みそに注ぎ込んでいく覚悟でありますエーンムカシミタイニジガガブッコワレテセイシンカオクリニナラナイヨウシンチョウニイクネンデ。

もともとは科学史にドはまりした私です。小学生のとき理科まんが大好きっ子で、実験や観察よりも思索の旅に心惹かれる、そんな子でした。そういうのに強く憧れる一方で、私自身の指向は抽象的、思索的、哲学的、歴史的、思想的な方向にあったゆえに、ある頃から歪みが生じて、やがて激痛になっていったのだと、今なおその痛みが(すりガラスの向こう側のように)うずきながら感じることがないでもないです。

この痛みは、科学や数学が(西洋世界で)進展していくときの痛みと地続きに思えることがあります。精子と卵子が出会ってひとつになって、それが細胞分裂を繰り返してだんだん生体になっていく過程が、地球で生命が生まれて進化・分岐していく様をなぞっているように。

おっとまた大仰な話になってきたので戻します。

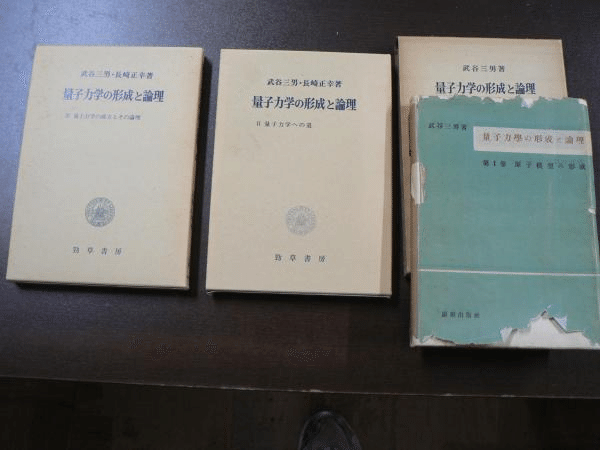

この三部作にはお世話になっています。『量子力学の形成と論理』。第一巻は戦後昭和それも旧仮名遣いで書かれているので非常に読みにくいです。しかし第二巻は現代の仮名遣いで、第三巻は平成の刊行です。平成5年。

量子力学の勃興期を彩った、いろいろな論文を、ひとつひとつじっくり読み込んでいく本です。原論文は掲載されていなくて、部分訳での引用での検証なのでどうしても分かりにくいところがあります。しかし今は原論文をウェブ検索して読める時代なので、ドイツ語だろうがロシア語だろうが怖い者知らずで私は本書の解説と実際の論文を逐一つき合わせては「ああなるほどー」とうなったり「武谷先生それはちょっと我田引水でないでしょうか」と(とりわけ第三巻終盤になると)つぶやいてしまったり、この著者さんとは違う自分なりの新解釈ができないか悶々としたりしています。

このシリーズの白眉は、このダイアグラム。誰のどの論文が、誰のどの論文にどういう風に影響したのかを、こうやって図表にしてくれています。

数学者たちとの相互影響ぶりについてのダイアグラムっていつか書けるといいなって思っていますが、それはさておき、今あるブツを書き進めています。2万字以内に収めたいブツです。すでに容量の15%まで使ってしまっていて、当初のプランではとても収まりそうにないので、上のダイアグラムをお手本にして図表でばばーんと押し倒すようなダイアグラムを作るべきかなーと先ほど閃いたところです。

参考までに第二巻掲載のダイアグラムも貼っておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?