鉄人28号を独り占めするにはどうするの?

かつてひととひとは、物々交換で回っていたといいます。

それがやがて「貨幣」を介しての交換になって、ついには貨幣そのものが何より価値あるものとなっていったのです。

貨幣が有難がられたのは、いろいろな理由からですが、ひとつは便利だったから。

この世のあらゆるもの、ときにはひとの命さえ金銭価値に置きかえられます。これってものの価値について判断するとき、とても便利です。誰それの持っている壺には二千万円の値がついた、等。

壺の鑑定眼も見聞もないひとでも、値段を知れば「ほー、たいしたものだねえ」と口にできます。

貨幣はものの価値、場合によっては道徳の物差しにすらなるのです。

*

商習慣についても、同じことがいえそうです。

昭和35年(1960年)に、日本の文房具メーカー・セイカ社が、ディズニー日本支社で貰ったある英文契約書(のひな形)に戸惑って、いったい何が書かれているのか知りたくて日本語訳を試みたのがきっかけになって、日本でもアメリカ式のキャラクターライセンスの商習慣が広まりだした… くだんの大学院での講義で、私はそう紹介しました。

これが彼等にはどうもよくわからないことのようでした。詳細はここで述べたとおりです。アダムとイヴが禁断の実を食してしまって「羞恥心」に目覚めたという、あの言い伝えと同じようなことが、当時の日本であったのです。

するとそれ以前にはアメリカ式のキャラクターライセンスは日本ではまわっていなかったのでしょうか。

答えはイエス・アンド・ノーです。

現代の目で眺めると、現代のキャラクターライセンスと同じものがすでに日本でも回っていたように見えてしまうような例が、いくつも見つかるのですが、私にいわせればそれらはイルカとサメが異なる生物であるように、現代のそれとは異なるものです。サメの化石を見つけてきて「イルカのご先祖さまだ」と力説するひとがいたら、学者には相手にされません。サメは魚類だから。

見た目はそっくりですが、それぞれ哺乳類と魚類です。姿かたちが似るのは、同じ環境下で進化する場合、だいたい同じ姿になっていくのが常だから。「収れん進化」(convergent evolution)といいます。

ディズニー的なやり方が日本に入ってくるより前の時代にも、たとえば人気俳優のブロマイド(今は死語でしょうか)を作るときは、その俳優さんの所属する映画会社から承諾を得て作っていました。印刷のためのネガ・フィルム(今でいう元データ)を貰うためですが、もうひとつは力関係からでした。力関係というと大げさなので、もっと緩いことばを使うならば「仁義」でしょうか。

中国の儒教の考え方ですねこれって。儒教では「仁」とか「義」とか、人が踏み行うべき道が説かれています。現代の司法制度に慣れ親しんでいる私たちにとっては、わけのわからない理屈の体系ですが、今の日本でも無意識にこういう「仁」や「義」の倫理観は受け継がれています。半世紀以上も前の日本なら、なおさらそうだったと思います。

もうひとつ、こんな理由から商品開発と発売にあたって事前に覚書を交わすことがありました。ブリキ人形です。何か人気漫画の主人公をかたどったブリキ人形を大量生産して売り出すとき、事前に原作者とそういうのを交わしていました。ただこれは今でいうキャラクターライセンスではなく、ブリキ人形を大量に作るための「金型」作りに金がかかるからでした。

たとえばもし鉄人28号(という人気まんがの主人公ロボットが昔ありました)のブリキ人形を、A社が売り出したところに、B社が売り出したりしたら、売上が半減しかねません。そこでA社は「鉄人28号」の原作者のもとに行って「お金払うからこれに署名と印鑑を押してください」と持ち掛けるのです。こんな覚書です。「A社以外のメーカーに鉄人28号のブリキ人形は出させない」と。

この書類が法的に果たして効力があるのかどうか、現代の目で見ると非常に怪しいのですが、当時はこんなので誰もが納得していたようです。こういうものを事前に交わしておけば、A社にすれば鉄人28号のブリキおもちゃをたくさん作って、他社と競争にならずに済んで、金型の制作費もしっかり回収できるので一安心できたのでした。

こういうのは現代のキャラクター商品のルーツみたいに思われがちですが、そうではありません。こういうのは「保険」(insurance)に近いものです。万が一、他のブリキおもちゃメーカーともめ事になったとき、原作者との覚書を示して「うちの社からしか出せないことになっている」と啖呵を切ればことが収まる…こういうのって保険を掛けるのと同じですよね。

日本ではこのように、仁義の考え方か、でなければ保険(もどき)の考え方で何か人気芸人や人気まんが主人公についての商品については処理してきました。

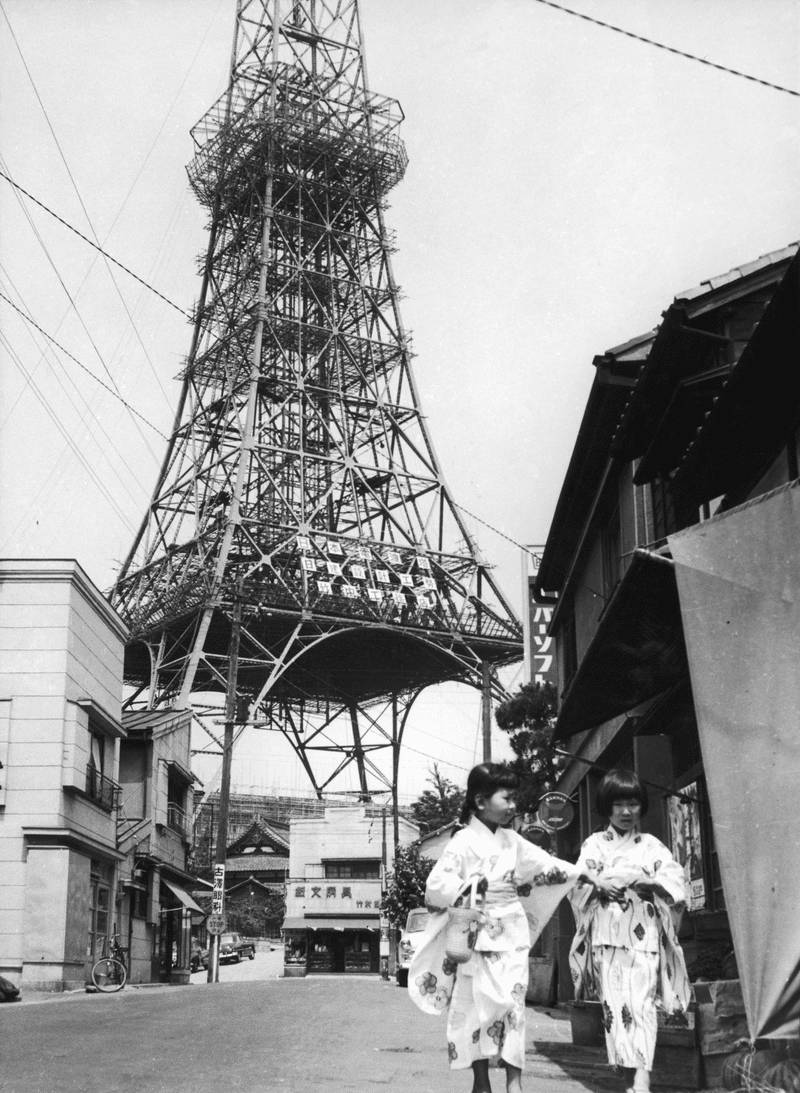

そこにディズニー日本支社ができました。昭和33年(1958年)。日本が大戦前の国力を取り戻し、さらに経済発展していく様に、本国ディズニーも意を強くしたのでしょう。この支社を介して、ミッキーマウスをはじめとするディズニー映画の出演者たちについて、まるで特許であるかのように取り扱うやり方が日本に入ってきました。いわゆるディズニー・ジャパン。東京タワーができる頃ですね。

ディズニー日本支社より、任天堂がライセンスを得てディズニー・トランプを売り出したら百万セット売れて超びっくり、森永がディズニー・キャラメルを売り出してやはり売れまくってびっくり、なんてことが続きましたが、当時の任天堂も森永も、これがどういう商習慣なのか、おそらく理解していません。どうして断定できるかというと、当時のディズニー日本支社は、商品化許諾の契約書について、アメリカ本国で使っているものを日本でそのまま使いまわしていたからです。つまり日本支社の社員たちすら、いったいこの許諾契約書には何が書かれているのか、わかっていなかったのでした。

しかしあるとき、上で触れたように文房具メーカー・セイカ社が、くだんの英文契約書の内容に興味をもって、日本語訳を作ってみたのです。

昭和35年(1960年)のことでした。

その日本語訳の一部と思われるものが残っています。訳した方が、内容をわかっていないのがうかがえる日本語訳です。当時の日本に、アメリカ国内でまわるアメリカ独自のキャラクター商習慣について理論的にしっかり把握できる方がそもそもいたかどうかも怪しい、そんな時代のことでした。

そんな風だったので、当時の関係者はキャラクターライセンスについて、特許と同じものだと短絡的に理解したようです。

特許は申請して受理されなければ特許になれないのですが、著作権法でそうなっているんだろうと安直に理解したのでした。

こうして日本で、アメリカ式キャラクターライセンス「もどき」が稼働を始めました。いいですか「もどき」です。

貨幣経済を支えるには中央銀行が必要なのに、それを知らないまま貨幣市場に切り替えていったようなものです。キャラクターライセンスにおいて中央銀行にあたるものは、高度な法理論と裁判判例の積み重ねでした。アメリカではそういうものが数十年かけて積み上がっていました。積み上がったうえで回っていました。当時の日本人はそれを知らないまま、商品を出すときは事前にその作者(かその窓口業務被委託者)と書面を交わす商習慣を、まるで著作権法にそう規定があるかのように思い込んで受け入れていったのでした。

万物を貨幣価値に換算してしまうのはヨーロッパ発祥のやり方です。いいですか万物をです。キャラクターを特許と同じにみなして商業化するやり方はアメリカ発祥です。このやり方も、慣れればとても便利。

アダムとイヴが禁断の実を食べて、羞恥心に目覚めて、以後性器を隠すようになって、やがて衣服を作って着ることを覚え、寒暖に耐えるには便利だと知っていった様と、どこか重なりますね。

さて当時の関係者がかじってしまった禁断の実についてですが、これはそもそも何だったのでしょう。「キャラクター」のことですよ。架空どころかただの絵でしかないものが、実在の芸人と同じに大衆には親しまれ、人格を有するかのように解され、特許扱いされながらも特許法の所轄にはなく、といって著作物にも当たらない、不思議なクリーチャー。

アメリカでしか生まれえないモンスター。

ここで論じたとおりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?