【意訳】インドの冬:ハワード・ホジキンの最期の絵画

クリップソース: Indian winter: Howard Hodgkin&apos

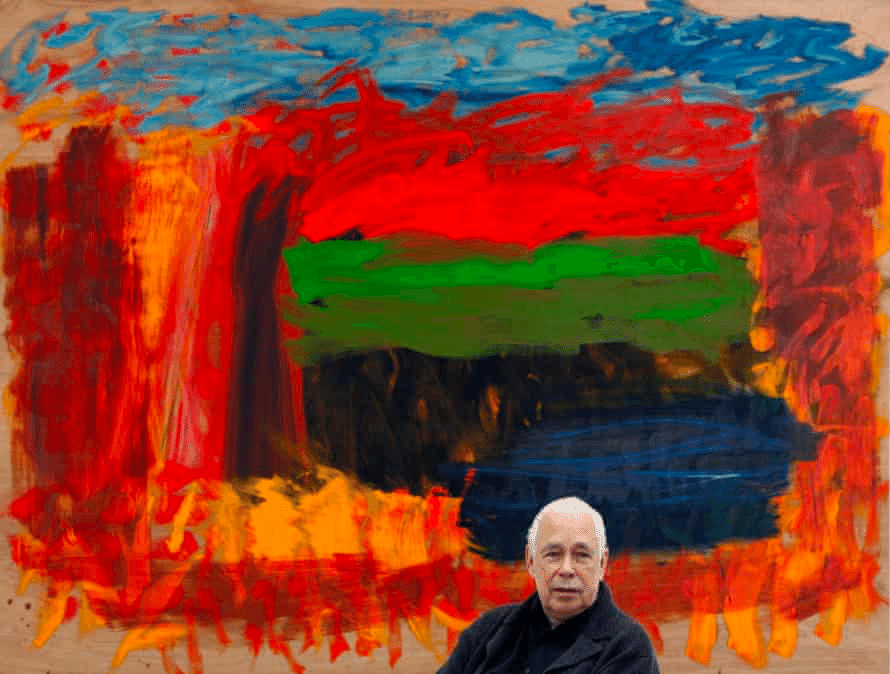

Indian winter: Howard Hodgkin's final frames

Jonathan Jones

Mon 4 Jun 2018 06.00 BST

※英語の勉強のためにざっくりと翻訳された文章であり、誤訳や誤解が含まれている可能性が高い旨をご留意ください。もし間違いを発見された場合は、お手数ですが 山田はじめ のTwitterアカウントへご指摘を頂けると助かります。

ハワード・ホジキンの心が折れそうになったとき、パートナーのアントニー・ピーティは言った。“はさみを持ってこようか?”

ガゴシアン・ロンドンのバックルームでホジキンの最後の絵画を観ながら、2人はその意味を理解していた、とピーティは語る。それは偉大なカラリスト、アンリ・マティスに関するジョークだ。マティスは病気と加齢で絵を描けなくなったとき、色紙を切って切り絵を始めた。

晩年のホジキンは実際のところ、車椅子に乗ってはいたがはさみを使うことはなく、その手に筆を握り続けたまま亡くなった。

2014年、大英博物館の近くにある天窓のあるスタジオに座りながらホジキンは私にこう語った。“私がもう絵を描けなくなったら、棺桶の採寸を始めよう。”

ガゴシアンで開催された彼の最後の展示における力強い絵画は、その言葉がどれほど正しかったかを示している。ホジキンは健康状態が悪化しても絵を描く方法を見つけ出していた。

彼が手を止めたのは、その最期に病院へ行ったときである。ホジキンの最後の絵画は、2016~17年の冬のムンバイで描かれた。この街は特別なアーティストである彼をいつも新しいエネルギーで満たしてくれた。

休暇ではなかったが、絵画制作の旅は注意深く計画された。“彼は12月にそこで制作に専念したがりました。”とピーティは語る。

“この絵画が全部、すでに彼の脳内にあったのでしょう。ムンバイに行って、それをただ描き出そうとしていました。”

旅行の全ては事前に準備された。ホジキンは古い木に絵を描くことが多かったが、古い鏡の裏からお茶のトレイまで、何にでも描いた。彼が元気だった頃(2人は33年間連れ添った)、ホジキンが道端に捨てられた古いドアを見つけて持って帰ると言い出して、ピーティは恥ずかしい思いをしたこともある。

“私達のムンバイの家はモダンな区域にあって、外に座れるテラスと2つのベッドルームがありました。管理者は2つ目のベッドルームをスタジオに改装し、カーペットを養生して、アート、鏡、テレビ、ベッドをどかしました。”

また彼らはホジキン仕様の棒を壁に固定して、彼の好む高さに絵画を架けられるようにした。重要なのは絵画が壁に対して水平になることだ。ホジキンは壁から斜めに浮いている状態の作品を見るのが嫌だったのだ。

私がロンドンのスタジオで見た彼は、自分の作品を観ながら瞑想するのを好んでいた。“彼は考える時間を増やして描く時間を減らそうとしていました。”とピーティは回想する。

それでもインドでの最期の冬、彼は狂乱に近い勢いで絵を描いた。彼の作品は感覚的に躍動していて、哀愁はなく、猛烈だ。彼は人生の夕暮れに火を灯そうとしていた。公開される前のこれらの作品をプライベートルームでひとり観ながら考えていると、なにか霊的なものを感じた。最も魅力的な作品、A Green Thought in a Green Shade(緑の影の中の緑の思考)は、そのタイトルをアンドリュー・マーヴェルが17世紀に書いたポエム:The Gardenから取っており、その詩のもつ牧歌的な白昼夢への心の逃避を連想させる。

“つくられたもの全てを消し去るため / 緑の影の中で 緑色の思考をしよう”

ホジキンの絵画もまた、緑の影の中で緑色の思考をしているようだ。墓の様なものから逃げるように、緑が炸裂している。小さな木のパネルに描かれた紫、グレー、骨っぽい白。その上に描かれた暗い緑は、穏やかさとは程遠い。私はミケランジェロのメディチ家礼拝堂におけるグレーのピエトラセレナ(砂岩)製の窓枠や、教会に影が指した瞬間を思い出した。よりゾッとするマーヴェルの一節が頭をよぎる:“墓は最期のプライベート・スペースだ / だが私が思うに そこに抱擁はない”

この死の監獄の中から、生き物としか思えない鮮やかな緑が湧き出ている。素早く、太く、長く引かれたそのストロークによって、緑の液体が墓から飛び出たかのようだ。その魅力的な塗りはダブルベッドや2人の恋人が寄り添い横になっている姿かもしれないし、同時に精神的で非物質的な、暗い地獄に浮かぶ雲と緑色の記憶にも見える。

同じく不穏な雰囲気の Indoor Games(室内遊戯)は、夜の青い霧の中で、赤・ピンク・紫の垂直なシェイプが茶色の門を通り過ぎているかのようだ。それはガウンを着た人影のようでもあり、ホジキンがひとつ前の個展タイトルを Absent Friends(友人達の喪失)としたように、亡くなった魂の姿に見える。“80を超え、時は過ぎ去っており、だからこそ制作する必要があると彼は理解していました。でもこれらが最後の絵画になるとは思っていなかったでしょう。”

これら後期スタイルにおける最高の絵画たちは、意図されることなく発せられた別れの挨拶となった。1960年代のホジキンのポップな作風は、80年代に更に成熟したスタイルへと進化している。

In Bed in Venice (ヴェニスのベッドの中で)などの絵画は、抽象的な暗示と生々しい官能性を組み合わせ、記憶の中で強く印象に残っている瞬間を呼び起こしている。彼の晩年は更にラディカルになった時期でもあり、感覚的な性質を維持しながら、純粋な抽象的色彩へと近づいていった。

ガゴシアンでの本展はその後期作品を取り上げており、2007-8年制作の絵画、And the Skies Are Not Cloudy All Day(空は毎日曇ってる訳じゃない)から始まる。数年前にこの作品を最初に見たとき、私は面食らった。

ホジキンの最も尊敬されている作風は、豊かな色彩で構築された記憶の箱のような絵画だったが、この作品はただ巨大な木製パネルの前に立ち、緑を塗ったかのようだった──それも、塗り残された大きな空間を残している。使っているのは綺麗な木でもない。

それでも今観ると、その全てに感情がこもっているのだと感じる。それは彼が二度と見ることのできない緑色の日々──遠い昔の記憶や、長い間失われた幸せである。それを思い出そうとすると、バラバラになった色だけが戻ってくる。残りの部分は剥き出しのままにして。

最も恐ろしい絵画の一つがNow(いま)だ。2015年から16年にかけて描かれたこの作品は、黄色と赤の燃えるように強烈な縞によって目が痛い。Nowは“生々しい痛み”を意味しているのかも知れない。

2016年制作のDon’t Tell A Soul(魂には言わないで)には葉っぱのようなエメラルド色の息吹が感じられ、同年に描かれたWaterは猛暑日に冷たいドリンクを飲むかのように爽やかな絵画だ。甘い水色が泡立つような白で明るく色付いている。そして青は救済の色でもある。

ホジキンには液体のまま濡れているように描く才能がある。絵具はまだ動き続けているかのようだ。彼の使う木の表面がそれを助けている。木は油絵具を吸わないため、その表面に絵具を生きたまま定着させているのだ。これら晩年の絵画には悲痛さが直接的に表現されているが、結局のところ喜びに満ちている。ホジキンは生への欲求を持ち続けていたのだから。

本展に含まれている彼の遺作は、 Cocktails for Two(2人のためのカクテル)だ。墓の様に厚塗りされた墓のような箱の中で爆発している金色はダブルベッドにも見える。暗闇と死が迫る中、愛の巣であるベッドは明るい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?