第8回 放浪の果て

月刊マンガ誌の連載をすべて打ち切った凡天太郎は、針とギターを持って各地の親分をたずね全国をまわる刺青修行&流し生活をつづけていました。次第に凡天を慕って、若者三十人ほどが集まってきます。千葉の房総でしばらく腰を下ろし、ヤクザの真似事をしますがその生活も窮屈に感じ、再び一人で流しを始め横浜に流れ着いたと、様々な記事で本人が語っています。

「千葉の人脈、末代の総長になるような人たちとの交流を持って、その後マンガ家だよね。うん、ただ、ヤクザは……、逃げた?(笑)下手打ったのか、言葉濁すんだけど。ヤクザをやってたとも言わない。遊んでたとしか言わない。なんで千葉から逃げたのかも言わないし。」

晩年凡天太郎がコーディネーターを務めたアウトロー雑誌『実話ドキュメント』の篠田邦彦編集長は、この時代を凡天が多くは語りたがらなかったと証言しています。

夫人 私、覚えてんだ。パパと初めて会ったのは昭和39年の冬。雪の降る日だった。

宇田川 放浪の生活の中で奥さんと知り合ったんですか。

夫人 ひょこっと来たんです。うちの母がやってる店に。流しとして。

凡天 横浜の「渚」って店でね。放浪の終点地ですね。

夫人 「ちょっと温めさせてね」って言うから、「ああ、そう」って。だけど、すっごく怖い人だなあって(笑)だけどね、お客さんにギター弾いて、けっこう好かれたんですよ。ある時ね、「顔を描いてやろう」って言うから、私がメモを渡したらチャーッと描き上げた。それで「うまいじゃん、あの流し」なんて言ってたの。

宇田川 あの流し(笑)

夫人 絵描きなんて思ってなかったから。そんなことをしているうちに、「実は絵描きだ」っていうわけ。それで「へえっ」って言って、それで『漫画天国』って言うところに出したら、ワーッと売れ出したんですよ。

宇田川 マンガ界に復帰されたのは何年ですか?

凡天 昭和40年です。5年間の放浪で、なんか吐き出したいものが出てきたんでしょうね。放浪の間に溜まったものを吐き出したい衝動に駆られたんですよ。

(宇田川岳夫「凡天太郎インタビュー」『マンガゾンビ』所収、太田出版(¥800本⑬)、1997年、182ページ)

夫人とは凡天太郎7番目の妻で生涯の伴侶となった田中多美子さん。インタビュー中に登場する「渚」は多美子夫人の母が経営していたバーの名前です。場所はJR生麦駅前の商店街の一角。電話帳と地図で調べた限りでは昭和44年まで営業していたことが確認できました。

出会ってほどなくして結婚、凡天は35歳、多美子夫人は19歳。凡天は婿養子となり石井から田中姓に変わりました。そして最初の結婚で生まれた息子・マキオは既に16歳になっていました。凡天はマキオのことを自分の息子ではなく、弟だと言い張っていたといいます。

多美子夫人は周囲から「絶対おかしい。多美子ちゃんは騙されている」と非難されながらも、結婚を押し切りました。当時の凡天は、流しとして活動するために地元のヤクザとの付き合いも深く、バー「渚」の一人娘である多美子夫人と凡天が結婚した事を知ると、ヤクザたちは「凡天太郎が〝家付き娘〟を手に入れやがった」と噂されたのが屈辱的だったと語っています。

『週刊女性』昭和49(1974)年4月5日号に掲載された記事「離婚6回、今の女房はラッキーセブン」をもとに凡天の結婚遍歴も整理すると、

一度目、大学三年、教授の令嬢

二度目、紙芝居時代 亀有駅前の喫茶店ウェイトレス

三度目、少女マンガ家時代 キャバレーのショーダンサー

四度目、美容師

五度目、? / 六度目、?

となっています。

多美子夫人によると一人目の息子は大学卒業後のS女学園の園長の娘との間にできた子供だとの事だがこの記事には載っていません。何か込み入った事情がありそうなので追求はしませんが、6回離婚して、5人の子供がいることは確かなようです。

ぼくも、この絵物語から漫画に転向しましてネ。それがまた徹夜、徹夜で、ひどいときは三十分くらいしかねむれない。ねむるんじゃないんだ。手を動かすのをやめるというだけ……これじゃ殺されると思って、五、六年やめました。あっちこっちを旅して歩いて、泥まみれになって、それまで児童ものを描いていたんですが、泥まみれになっちゃ、児童ものは描けない。それでいまオトナものを描いてるんです。

(「人肌に彫る 彫清(凡天太郎)さんに聞く」小沢昭一『珍奇絶倫 小沢大写真館』話の特集、1974年4月発行)

凡天太郎は放浪のすえ、子供向けは書けなくなったと語っています。ですが復帰後すぐに劇画を書いていたか?というとそうではないことが調べていくと判明します。

青林堂に訪ね来る人のなかには、なかなか興味深い人もいた。石井清美さんもそのひとりだ。長井さんと古い知り合いとかで、「やあご無沙汰!」と長井さんに挨拶した。仔細はわからなかったが、どうやら長井さんに手渡してあるマンガ原稿を返して欲しいという用件だったようだ。浅黒いひきしまった顔、もみあげが長く、一見、ヤクザ風であった。長井さんが「元気なの?」と尋ねるると、「ああ、もうマンガはやめたよ、刺青やってんだよ、おれの体にも彫ってあるけど、つまり、おれが彫り師ね」という説明である。

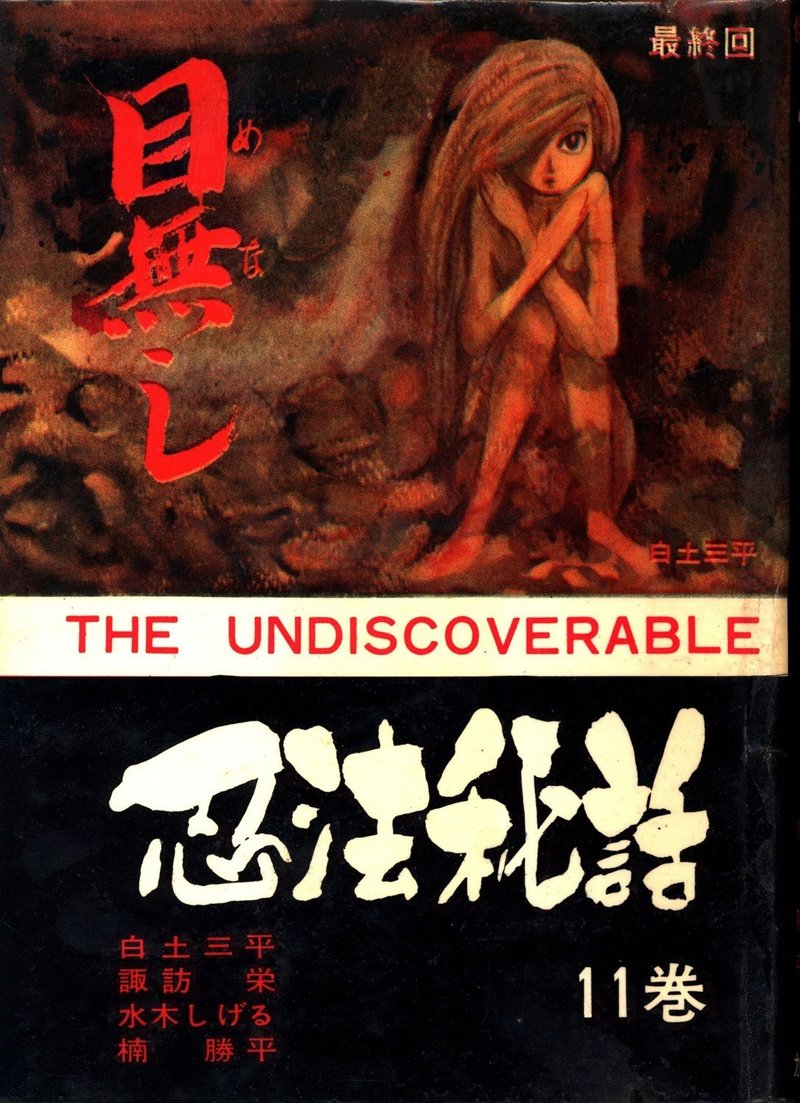

原稿は倉庫に仕舞ってあるからこんど持ってきておくよと長井さんが応じた。話から察すると『忍法秘話』か『ガロ』に向けて描いたものらしかった。それがどちらにも掲載されなかったのにはなにか理由があるのだろう。石井さんが帰ったあと、長井さんから白土三平さんとも紙芝居だか貸本マンガからの知り合いだけれども、白土さんが敬遠したらしい。そういえば石井さんのほうが先輩らしく「三平クン」などと呼んでいた。

そのあとも二、三回訪ねきた。当時の『ガロ』は新聞や雑誌にしばしば取り上げられ、発行部数が急激に伸びていたから、石井さんとしては忍者ものでも掲載してもらえないかという思いもあっただろうか。ところが、長井さんから「三平さんにも水木しげるさんにも原稿料は支払ってない」と説明されたので、石井さんは諦めた様子だった。最後にやってきたときは、続々と創刊された青年誌からの原稿依頼があったとかで、ペンネームも凡天太郎と名乗った。「連載も決まってね、刺青の方もどんどん忙しくなってさあ」と恐ろしく怖い顔にもかかわらずニコニコしていた。

(高野慎三『神保町物語 「ガロ」とその周辺』第一七回「まんだらけZENBU76号」、2016年)より

再びマンガを執筆するにあたり、表向きには芸文社で即採用と華々しい再デビューを飾ったという事になっています。赤本マンガ時代からの付き合いがある長井の元を訪ねていたという事を、凡天自身がこれまで一切公言していないのはプライドもあったのでしょう。

不採用の理由が白土三平が敬遠したという理由も可笑しいです。晩年、水木しげるも「凡天太郎は、あんまり信用できない」(大泉実成『消えたマンガ家』より)と語っているとこからも、白土三平と水木しげるにとっての面倒なパイセンキャラという関係性が見えてきます。

『忍法秘話』は白土三平の短編作品を中心にした貸本屋向けの短編誌で、昭和38年8月から昭和40年9月まで22冊発行されました。白土三平、水木しげる、小島剛夕(諏訪栄名義)の三人は凡天太郎言うところの「加太こうじ一家」です。凡天が放浪の旅に出ている間にこの三人は貸本マンガ界のスター作家となっており、この掲載作家であれば「加太こうじ一家」の若頭である自分も……と掲載への期待は高まっていたはずです。

短編誌で発生した劇画工房系作家による劇画ブームの後に起こった長編単行本ブームの立役者がこの紙芝居時代の後輩三人なのです。その他の執筆陣も、いばら美喜、楠勝平、小山春夫、平田弘史(加治一生名義)など人気実力ともに一線級の作家による短編誌ですが、名前の売れていない作家も収録されています。貸本期に忍者マンガをいくつか手掛けている凡天の実力的には執筆できた可能性は高かったはずだけに、白土三平が敬遠したという言葉に説得力があります。

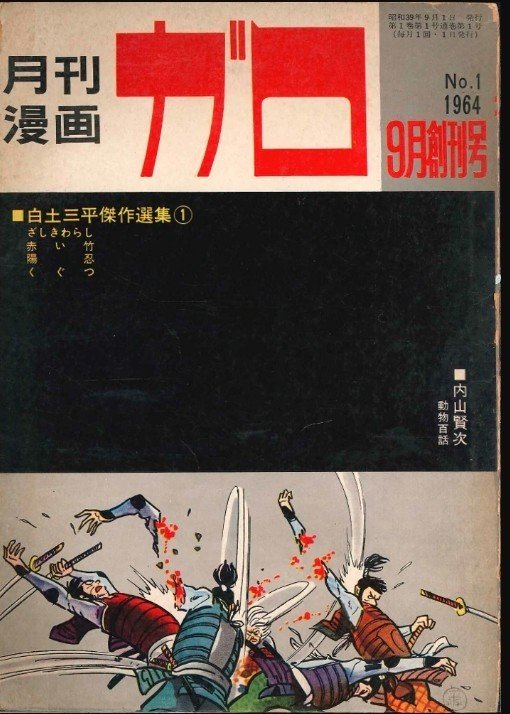

『ガロ』の創刊は昭和39(1954)年7月24日。白土三平の既成のマンガの概念にとらわれない独創的な作品を発表するための実験場として機能させたいという精神性が色濃く反映した雑誌でした。

凡天は読者が求めているであろう大衆的な作品を描く職人的な作家で、『ガロ』の求めた実験的・独創的な作品の正反対に位置します。未掲載となった理由を原稿料と言った長井の優しさに付き合いの深さを感じさせます。

高野慎三の青林堂入社は昭和41(1966)年8月頃ですが、それ以前からも出入りはしているので正確な時期の特定は困難です。この2冊の本の発行時期から推測して、昭和40年前後から、青年誌での活動が活発化する昭和42年あたりまでに3、4回は青林堂に顔を出していたということになります。

そして、この高野のテキストの中で重要になるのが「続々と創刊された青年誌からの原稿依頼があったとか~」の一節です。昭和41年から『週刊漫画アクション』や『ビッグコミック』といった青年向け劇画雑誌の創刊ラッシュが始まります。

このブームに乗って凡天太郎は再びマンガ界に返り咲くのです。

(つづく)

映画『刺青』について

この凡天太郎が自身の世界観を詰め込んで製作した『刺青』という映画があります。40年間封印されたままとなっているノーカット版(86分)の35mmネガフィルムを4Kリマスター化するクラウドファンディングを6月26日まで開催中です。

ブルーレイをはじめとしたアイテムはすべてリターンを目的として製作する贈呈品ですのでお見逃しなく!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?