『はねバド!』益子泪の「俺」は誰なのか? ──天才が演じた人格のアマルガム

はじめに

あなたは『はねバド!』という漫画を知っているだろうか? 現在『レ・セルバン』というダークファンタジーを週刊ビッグコミックスピリッツなどで連載中の濱田浩輔が手掛けた、全16巻のバドミントン青春漫画である。

僕は一時期とにかくこの漫画に熱中していて、その頃はTwitterで狂ったように感想を呟きまくっていた。過去には布教のため「バドミントン漫画『はねバド!』の魅力」という記事を書いたこともあるし、ブームが去った今でも座右の漫画のひとつとして折に触れては読み返している。

しかし何度もこの作品を読んでいる僕でさえ、その一部キャラクターについては、どう解釈していいかわからないところがある。例を挙げるならば主人公の綾乃がその筆頭だ。作品自体の作風が序盤とそれ以降で著しく異なることや、心理がわかりやすく直接的に描かれないことなどがあいまって、この作品に登場するキャラの像を組み立てることはなかなかに難しいのである。

そんなわけで『はねバド!』はさらっと読んでしまうとキャラがよくわからなくなってくる漫画なのだが、逆にいえばだからこそ何度でも楽しめる作品なのだともいえよう。この記事ではそんな何度目かわからない読み返しのさなかで僕が考えた、益子泪というキャラクターについての解釈を書き連ねていきたいと思う。

泪は高校女子バドミントン界の中でも、三強と呼ばれる強豪選手のさらにトップに君臨する選手。しかしその実力とは裏腹に心は繊細らしく、過去の出来事がきっかけで二重人格のような状態になっている(厳密には二重人格とは違う気がするけど)。一人称として「私」と「俺」の二つを使い分け、自身を「俺」と呼ぶときは男性的な喋り方の、サイコでサディスティックな人格になるのだ。

タイトルからもお分かりのとおり、僕が本記事で考えてみたいのはこの「俺」人格のこと。つまり「俺」と自分を呼ぶときの泪は誰なのか、言い換えればどういう出来事がきっかけで形成されたどんな人格なのかということだ。そんなわけでこの記事は完全に『はねバド!』読破済みの方向けの記事になる。ここからは遠慮なくネタバレをかましていくので、もし作品に興味を持った人は引き返して愛用の電子書籍ストアで全巻購入することを推奨したい。3巻までは花盛りの女の子たちがキャッキャウフフしている作品だが、その後はケレン味溢れる独特のスポーツ漫画に変貌を遂げ、以降はその路線で最後まで突っ走るので、少なくとも7巻くらいまでは一気に読んでみていただけると幸いである。

「俺」が生まれた日

というわけでここからは『はねバド!』読者に向けて、ひたすらぼくがかんがえたさいきょうの益子泪の話をしていく。この章では泪の「俺」人格が生まれたときのことを振り返るが、その前にまずは泪の初登場回を見ておこう。

彼女が最初に登場したのは10巻収録の第47話で、このエピソードのサブタイはずばり「益子泪」。ハードな練習が一区切りついて休憩している綾乃のところへ、泪はふらりと姿を現す。どうやら綾乃がなぎさにトラウマを植えつけた例の全日本ジュニアに泪も出場していたらしく、彼女はそのとき綾乃が登録していた選手名に倣って彼女を「神藤綾乃」と呼ぶ。そして「何で全日本ジュニアの時 俺とやる前に姿消しちゃったの?」「聞きたかったんだよね どうしてあんなにつまんなさそうにバドミントンするのか」(※1)と問いかけるのである(ちなみにここは泪が初めて自分を「俺」と呼ぶ場面だ)。

綾乃の「どうせ勝つと思ってたからだよ」(※2)という返答を聞いた泪は、「あはははは! なにそれ!? 超ウケる──」「全ッ然共感できないー アハ! アハ! 勝つから楽しいんじゃん」(※3)となぜか爆笑。ウザすぎ…それに対して綾乃は「負けた時の方が気持ちいいよ 全力を出してもう負けてもいいって思える相手とやれれば バドミントンは最高に面白いよ」(※4)と言い放ち、ここでのちの綾乃-泪戦の基調をなす「勝つことでしかバドミントンを楽しめない泪とプレイを通じて彼女を救おうとする綾乃」という構図ができあがる。

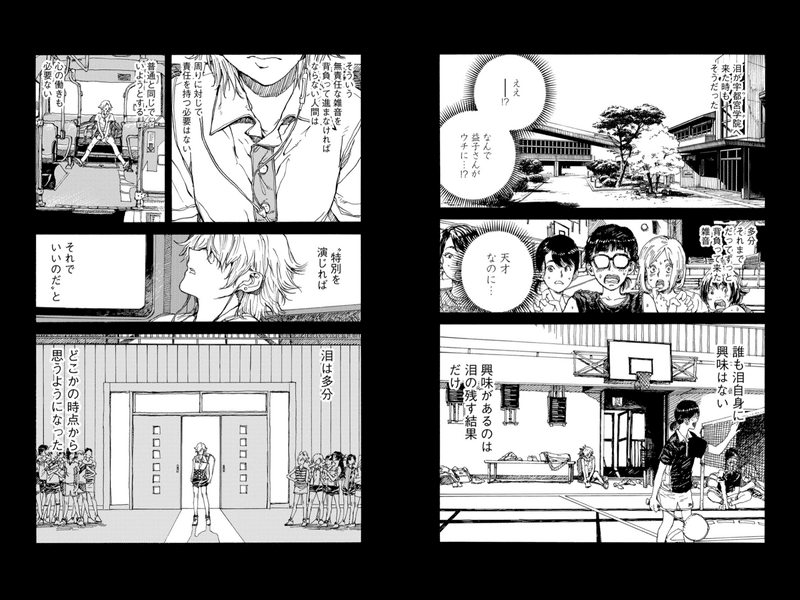

さて話数は変わり11巻所収の52話「作戦」では、ついに綾乃-泪戦の戦端が開かれる。作中でも泪の掘り下げがあるのは、基本的にこの試合にまつわる一連のエピソードにおいてのみ。そのため泪のことを考えるうえでこの試合の重要性は言を俟たない。シャトルの応酬の合間に泪やその周辺人物たちの回想という形をとって彼女の過去か語られていくのだが、その中に「泪がなぜ二重人格になったのか」という問いに答えるためのヒントもある。

まず一連の回想シーンで注目すべきは、泪、兄の推、そして義母(どうやらバドミントンの指導者らしい)の関係だろう。3人の関係が描かれる54話「益子推」では、まず幼少時代の泪が圧倒的なスコア差で相手選手を下し、地域大会で優勝を勝ちとるシーンが描かれる。笑顔を見せる泪だったが、義母は彼女を称賛するどころか「あんなに叩きのめすことないでしょう かわいそうだと思わないの?」「そんなに自分の力を誇示して…なにがしたいの?」「品がないんだよお前は!! むしずが走るわ!!」(※5)など虐待では? と思わされる発言を連発。一方の推は「あそこの両親は息子を栄枝(※バドミントンの名門高校)に入れるのが夢だったからな」(※6)とあるように、少なくともバドミントン選手として両親から期待されている子ではあったらしい。では、泪と推の関係は? 親からの待遇に差がある兄妹であれば確執もありそうなものだが、記者の取材に泪が「私の味方はお兄ちゃんだけ……」(※7)と答えていることから、彼女らの関係は良好だったようだ。

ところがあるとき、そんな兄妹関係に亀裂が走るような事件が起こる。栄枝への特待を目指していた推が、先方の監督の前で泪に敗北したせいでその特待を取り消されてしまったというのだ。

両親の期待を背負っていた推と、彼を慕っていた泪がこの事件でどんな気持ちになったか、またそれを知った母親が泪に何を言ったのか…こういったことは直接的には描かれていない。しかし少なくともこの事件が泪に深い悲しみをもたらしたことは間違いないように思われる。以下のようなシーンが挿入されるのである。

「泪が…いなけりゃいんだ…」(※8)から「あいつは母さんの子じゃないのに……」(※9)までのセリフは、いかにも推が言いそうなセリフだ。うなだれて立ち尽くす泪の奥に扉のようなものが描かれているため、もしかしたらこのセリフは扉の向こう側にいるかもしれない推のものだという解釈も成り立たないわけではない。ただ普通に読めばここに推はいないのだろうし、「俺は」の「俺」にわざわざ傍点が付されていることからも、これは泪の発言だと捉えていいはず。すると「泪が…いなけりゃいんだ…」(※10)以下のくだりは推の気持ちをシュミレートした泪が発しているセリフなのだろう。泪はこんな自己否定の言葉を自分で言わねばならない心境に立たされていたのだ。

以上を踏まえて僕はここで2つの仮説を唱えたい。1つ目の仮説はこのシーンこそが泪の「俺」人格誕生の瞬間を描いたシーンということ。そして2つ目の仮説は、泪の「俺」人格とは推を模した人格なのではないかということだ。泪は幼い頃から義母に自分の価値を否定されてきた。そして兄の特待をふいにしてしまった泪は、きっと母親だけでなく唯一の味方だった推にも嫌われたと思っただろう。もしかしたら彼に対する罪悪感も感じていたかもしれない。そのため泪は兄の人格を被ることによって、罪深く愛されない自分を否定し、愛されている兄になりきることで、その苦しみから逃れようとしたのではないだろうか。

しかし仮にこういう解釈をした場合、1点疑問が残る。それはなぜ「俺」人格はサイコでサディスティックな人格なのか? という問いだ。推がどんな人間だったのかは、本編ではっきり描かれていない。が、少なくとも幼い頃の泪への接し方や、「私の味方はお兄ちゃんだけ……」(※11)という泪の発言、また綾乃との試合後に妹と接していた推の様子から見ても、彼は優しく温和な印象を受けるキャラクターである。少なくとも泪の「俺」人格のようなタイプではないだろう。では僕の仮説は誤っており、「俺」人格は推を模した人格ではないということになるのだろうか…?

実は初めて『はねバド!』を読んだとき、僕はこの矛盾にぶちあたった段階で泪のキャラ解釈を諦め、そのまま脳内の「よくわからないキャラ」棚に彼女を分類してしまった。それから長い間、泪のキャラ解釈は更新されず埃を被ることとなる。僕にとってはなぎさや唯華のような比較的わかりやすいキャラの方が共感しやすかったし、魅力的に思えた。一方で益子泪は喉に引っかかった魚の小骨のような、気にはなるがうまく飲みくだせない難解な印象のキャラクターに留まっていたのである。

しかし最近、僕はようやく自分なりの泪像を打ち立てられたように思う。そのおかげで旭や路の心理についても昔よりもっと考えられるようになった。すなわち僕はこういう仮説を立てたのである。この矛盾、つまり兄の模倣のはずでありながら当人とは似ても似つかない「俺」人格の矛盾は、実は矛盾ではないのではないだろうか?

天才が演じる“天才”

先ほどから推測に推測を重ねていることからもわかるように、これは僕が『はねバド!』で描かれている物語の行間に自分の想像を勝手に詰め込んで成立させている、ただの解釈でしかない。そしてその想像の中でもこれはさらに根拠薄弱な妄想なのだが、僕は直感的に「俺」人格は推の模倣であるという仮説が部分的に真なのではないかと思う。たしかに推の人格と「俺」人格はかけ離れている印象を与える。しかしだからといって、先ほど引用したシーンで「俺」が発した、推の気持ちを代弁するかのようなセリフを無視するのもおかしな話だ。

おそらくこの矛盾は矛盾ではなく、単に両方とも正しいのではないか。つまり「俺」人格は推の模倣であり、同時に推の模倣ではない。さらに踏み込んでいえば「俺」人格とは、推ともう1つ…あるいはそれ以上の人格の合金(アマルガム)なのではないだろうか。

牽強付会と思われるかもしれないが、根拠がないわけではない。そのシーンは泪と兄、そして義母の関係が語られた54話の中にある。「天才か」という観客の呟きを聞いた旭が、「一見歓迎するようでいて突き放しているだけの賞賛」(※12)と独白したのちに続く以下のシーンだ。

ここで語られる泪像は旭の解釈に過ぎないが、しかしこれはダブルスのパートナーとして彼女を隣で見続けていた者の言葉である。

その解釈を信じるとするならば、ここで明らかになるのは泪が決してしんからエキセントリックな人間なのではないということだ。一見サイコに思われる泪の言動や行動は、周囲の無責任な言葉に突き放されて普通になることを断念した孤独な天才が、周囲の求める“天才”を模倣した結果に過ぎないのかもしれないのだ。

この解釈を受け入れると、一見複雑に見える泪のキャラクターにもある種の一貫性を見出すことができる。彼女は周囲の人間との関わりにおいて何か問題が生じるとき、つねに彼らの要望に模倣という形で応えようとするのだ。母親と兄に嫌悪されている(と思った)泪は、そんな自分を彼らと同じように否定して、愛される兄を模倣した。“天才”という賞賛の形をした残酷な烙印を押された泪は、その烙印の意匠を模倣した。

そうして他者が求める像を模倣し、それらの模像を粘土のようにこねくりあわせ、あるいは建て増しに建て増しを重ねてできた複雑怪奇な精神的構造物が「俺」人格なのだとすれば、そのありようが推とは似ていないのも至極当然だろう。さらには彼女の一人称の使い分けや情緒がきわめて不安定なことにも説明がつく。さまざまな立場の人に求められる多数の人格を1人で演じることには、自ずから限界がある。それらと泪の人格が多重に混線することによる乱れが、泪のあの不安定なあり方の正体なのではないだろうか。

兄の模倣による一人称の二分化、“天才”の模倣、それらの模倣のかち合いによる混乱…そういったさまざまな心的現象が、結果的にいかにもな通俗的天才像に合致する、泪のエキセントリックなキャラクターを生み出している。しかしその原因となっている絡まりをひとつひとつほぐしていけば、残るのは自身の過剰な才能に振り回されて途方に暮れる、孤独な小女の姿なのだ。

以上、ここまでは泪の「俺」人格にまつわる謎解きをしてきた。そこで最後に綾乃と泪の戦いに関する解釈を提示して、この記事を締めくくりたい。

教えてみろよ、お前の言う楽しいバドミントン……ってヤツを

僕は綾乃-泪戦について「勝つことでしかバドミントンを楽しめない泪とプレイを通じて彼女を救おうとする綾乃」という構図が基調をなしていると書いた。この構図は先に引用した2人の掛け合いの時点で提示されており、52話の試合開始時にも改めて確認される。泪が次のように挑発するのだ。

この試合での序盤の泪の目的はシンプルである。それは羽咲綾乃の中から神藤綾乃を引きずり出すこと。より正確には、全日本ジュニア時代の綾乃、楽しくもないのに母親に会うためだけにバドミントンをやっていた綾乃と撃ち合うことだ。

なぜ泪はそこまで神藤綾乃にこだわるのか? それは綾乃の「貴方は……どんな人?」(※13)という問いに対して「作りモノだよ お前と同じ」(※14)と返したことからもわかるように、神藤綾乃が自分と似ていると思ったからだろう。これまでも語ってきたことだが、泪は周りに同じような人間のいない孤独なプレイヤーだった。しかし神藤綾乃とは、これまで誰とも分かち合えなかった感覚や気持ちを共有できると期待したのではないか。

とはいえ僕の考えでは、泪は単に天才ゆえの孤独や「作りモノ」という共通点(ちなみに綾乃自身は「私は作りモノじゃないよ」(※15)と否定している)だけで神藤綾乃を同類とみなしているのではない。たとえば次のようなシーンがある。

ここで注目すべきは、全日本ジュニア当時の綾乃と、泪のスタンスが実は微妙に異なるということだ。泪は勝つのが楽しいし、それは綾乃も同じだと思っている。だが全日本ジュニア当時の綾乃にとっては勝つことが決まりきっているバドミントンなど楽しくはなかった(と先ほど引用した10巻内の掛け合いで綾乃自身が語っている)。そもそもこの時期の綾乃はバドミントンそのものを面白くないと思っていたかもしれないが、いずれにせよ泪はこの点において綾乃を誤解しているし、自分自身が綾乃のどこに共感しているのかについてもおそらく誤解している。

では本当のところ、泪は綾乃のどこに自分と通じるものを見出していたのか。僕は神藤綾乃がつまらなさそうに相手を叩きのめす姿にこそ、深いシンパシーを抱いていたのではないかと思う。つまるところ泪も本当はそんなにバドミントンを楽しいと思っていないのだ。子供の頃にはそんな気持ちもあったのかもしれないが、バドミントンのせいで母親に否定され、大好きな兄を傷つけてしまった泪にとって、この競技は純粋に楽しめるものではなくなってしまった。それでも手放すことはできないから、「これは勝つことが楽しい競技なのだ」と自分に言い聞かせるしかなかったのだろう。

この物語はだから、泪が敗北によって“天才”という重荷を下ろす話でもあるが、同時に自分についた嘘に気づくまでのプロセスでもある。そしてそれは綾乃が「相手を威圧して打ちのめすような そんな昔の戦い方」(※16)を採ることで泪の期待に応えつつも、同時にバドミントンをとことん楽しむという裏切りを犯したからこそ、至ることのできた気づきだった。

もし綾乃が神藤綾乃のままだったとしたら、泪は彼女とわかりあえたのかもしれないが、解き放たれはしなかっただろう。「そんなきらめいた顔を 神藤綾乃がするなよ」(※17)と怒った泪は、しかし神藤綾乃ではなく羽咲綾乃と戦ったからこそ、勝利ではなくバドミントンそのものを楽しむことができたのだ。

試合の終盤、泪は泪を流しながら次のように独白する。

泪の並外れた才能は、彼女自身にとって常に矛盾する二つの意味を持っていた。それは圧倒し、傷つけ、憎まれ、疎まれる力だった。しかし本当ならば、その力を通じて認められ、愛されたかった。それが叶いそうもないと思った泪は複雑な人格を鎧ったが、その防衛策は泪をねじれた状況に追い込んでしまった。

別にその全てが間違っていたわけではないと思う。またどれが正しいとか間違っているとかいうことを、外野が決められることでもない。しかしそれが泪にとって、ある種の呪いになっていたことも事実だろう。この試合が、そんな呪いを解くひとつのきっかけになったことは間違いない。

おわりに

益子泪は難解なキャラクターだ。そればかりでなく、僕にとっては解釈の余地がないキャラクターにも思えた。とかくこういうエキセントリックなキャラには共感しづらいし、リアリティも感じられないし、ふつうの心理に沿ってその在り方を説明できる気もしないからである。

しかしそういったキャラクターの中でも泪には何かしら惹かれるところがあったし、旭や路との関係性が魅力的に思えたこともあって「自分なりの解釈を作りたい」という気持ちは燻り続けていた。だからこうして一つの益子泪像を文章という形にできたのは良かったと思う。

もちろんこういうミステリアスなキャラの内面に凡庸な心理を見出して筋道をつけるのが嫌な人もいるだろうから、そういう読者にとっては不服な解釈なのかもしれない。そんな人もこの益子泪像が気に入ったという人も、ぜひともこれを機に改めて10巻〜16巻を読み直してもらい、「いや実はここはこういう意味にもとれるんじゃないか」などの気づきがあればご教示いただけると幸いである。

注

※1…出典:濱田浩輔『はねバド!(10)』(c)Kousuke Hamada 2017

※2…出典:濱田浩輔『はねバド!(10)』(c)Kousuke Hamada 2017

※3…出典:濱田浩輔『はねバド!(10)』(c)Kousuke Hamada 2017

※4…出典:濱田浩輔『はねバド!(10)』(c)Kousuke Hamada 2017

※5…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※6…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※7…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※8…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※9…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※10…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※11…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※12…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※13…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※14…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※15…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※16…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

※17…出典:濱田浩輔『はねバド!(11)』(c)Kousuke Hamada 2017

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?