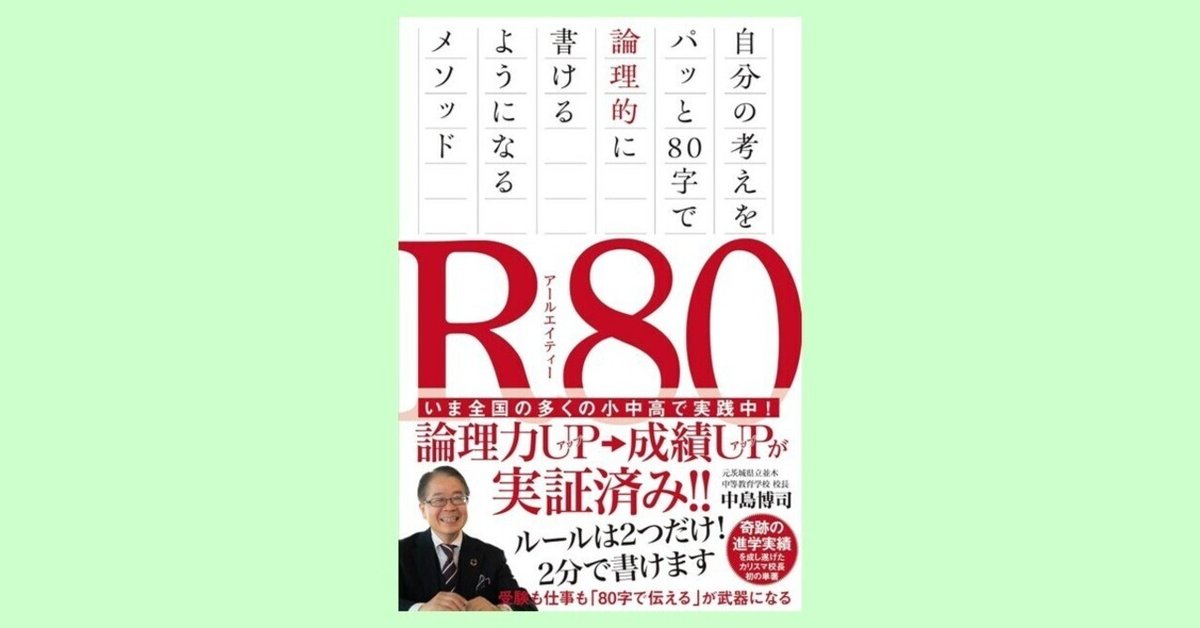

【読書ノート】中島博司『R80』(飛鳥新社)

この本は、自分の考えを80字で論理的に書けるようになるためのメソッドを紹介しようとするものである。ちなみに、タイトルの『R80(アールエイティー)』とは「80字以内で書く」という意味で、R はリフレクション(振り返り)とリストラクチャー(再構築)の頭文字なのだそうだ。

この『R80』のルールは次の2つだけである。

① 2文構成で80字以内

② 2文目の最初に必ず接続詞を使う

これだけで本当に論理的な文が書けるのか、と疑う向きもあるかもしれない。しかし本書には、生徒たちが実際に書いた文の実例も載っている。

【中学2年生が技術・家庭科の授業で食品添加物について学び、最後に「消費者としての私の選択は」というテーマで書いた文】

「安価で美味しいものが食べられればそれ以上はないと思う。しかし、お金に余裕があったり、値段に大差がない場合などは、できるだけ添加物のないものを食べるようにしたい。」(80字)

「家族のこと、自分のことを考え、添加物はできるだけ避けていきたい。しかし、全て避けるのは不可能であるため、値段、品質などを自分自身で判断していくべきである。」(77字)

【高校3年生が「主権者教育」の講義の最後に「多数決が暴走しないためには」という「テーマ」で書いた文】

「民主主義は、未だ完成された最も良い政治制度ではない。しかしながら、政治に参加し民意を表さなければ意味がなく、国民の権利を放棄したことと同様である。」(73字)

「多数決によっても必ずしも民意の反映されない今の投票は、完璧ではない。しかし、私たちはそれを踏まえた上で投票に行き、自分たちが国政に参加することから始めるべきだ。」(80字)

「私は今年18歳になったため今度の選挙に参加するが、その意義をあまり感じられなかった。しかし、不完全な民主主義を良いものに近づけるため参加しようと思うようになった。」(80字)

慣れれば、中学生でも2分程度でこうした文を書けるようになるという。そればかりか、字数を少なくすれば小学校低学年でも十分に書けるのだ。

【小学校1年生が書いた文】

「わたしは、学校のかもくでこくごがだいすきです。なぜなら、文しょうをかくのがとてもたのしいからです。」(49字)

【小学校3年生が書いた文】

「ぼくのすきなスポーツは、サッカーです。しかし、長く走っているとつかれるので、もっと練習したいと思います。」(52字)

『R80』は学習の振り返りだけでなく、試験の記述問題への解答や部活動の日誌の記入など、様々な場面への応用が可能だ。そして、この『R80』を基本単位として「序論」「本論(具体例1〜3)」「結論」を書き進めていけば、400字以上の小論文をまとめることもできるのだ。

著者の中島博司氏は、もともと高校の教師である。と言っても、担当教科は国語ではなく日本史だ。

「アクティブ・ラーニング」という言葉が一般的になるずっと前から、中島氏はアクティブな授業と「書く」ことに力を入れてきた。その実績が評価されて教科書執筆に携わるようになり、簡潔で論理的な文体を追い求めるなかでたどり着いたのが、この『R80』なのである。

その後、進学実績の高い高校や中高一貫校の校長として「書く」ことに力を入れた学校経営に取り組み、生徒たちの国語力の向上に寄与してきた。その効果は「書く」ことのみならず、「話す力」や「プレゼンをする力」、そして「論理的に考える力」や「コミュニケーション力」などにも及んでいる。

「進学校だから可能だったのでは?」

という感想をもつ方もいるかもしれない。

しかし、このメソッドは進学校ばかりではなく、いわゆる教育困難校でも効果があることが検証されているのだ。

・・・もっとも、この本で紹介されている、

・一文を短く

・接続詞(つなぎ言葉)を使う

というメソッドは、けっして目新しいものではない。

「文型を示す」という補助的な手立ても含めて、これまでにも国語教育のなかで取り組まれてきたことである。

それでも今、なぜこの『R80』の実践が注目されているのかといえば、著者やその支持者たちがメソッドの反復・徹底・習慣化を図り、着実に成果を上げているからだろう。

文を書くということも、スポーツの技術や楽器の演奏技能と同じように、反復・徹底・習慣化が不可欠なのだ。

「こういう取組なら、私も前からやっていた」

という方は、それが子どもたちに定着しているのかどうかを自問自答してみるべきだろう。

この本は、多くの教師たちが読むべき1冊だと思う。全体で183ページある本だが、きっとスラスラと一気に読めるに違いない。それは、著者自身が『R80』を実践しているからに他ならないだろう。

きっと、この本の内容は子どもたちの国語力を伸ばすだけではなく、教師自身の文章力を向上させるうえでも役に立つはずである。

・・・これまで学校の管理職として、現職の教師たちが書いた、

・○○だよりの原稿

・学習指導案

・研究紀要の原稿

・通知表(連絡票)の所見

などを読んだり添削したりしてきた私の肌感覚で言えば、現職教師の少なくとも3割は、この本を読んで反復練習をするとよいのではないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?