布帛 ・織物の色々①

画像からです。

これはオックスフォードの組織です。

縦糸に色糸、横糸にしろ糸、規則的な平織りで

二本引き揃えなのですごくわかりやすい組織です。(簡単にいうと二本セットで交差させている)

こうやってみると本当に縦糸と横糸でできてるなというのがわかると思います。

(これが組織図です。平織り二本ずつセットで

均等に交差してます。縦糸ブルー×横糸白。ホントは縦横の番手が違ったり、縦横の詰め方の密度ちがうのでこんなに均等にはみえません。)

これが画像のもとのオックスのシャツ。

インディビアライズドシャツの超定番生地です。

布帛(織物)というジャンルですが

こんな感じの織機という機械で織ってます

(結構ゴツい機械です)

これはなんでしょう?

これ裏です。

このデニムです。

デニムも縦糸に色糸、横糸にしろ糸を使うのが基本です。

これはオックスフォードと違って綾織(ツイル)の組織です。

平織りとは交差のパターンが違います。

(このデニムの組織図です3/1右綾とか呼ばれます。縦糸ネイビー✖️横糸白 横糸が3本飛ばしてしか表面にでない組織です)

デニムの名前のルーツはサージ・ド・ニーム、フランスのニーム地方で織られていたモノがアメリカで改良されたというのが有力な説。

(だいたいこういうのは別の説もあるので気になる人は検索してください)

でも、もとがサージということはかなり典型的な綾組織ということです。

これはどうでしょう?

拡大率をさげたものです。

ギャバジンです。わかりずらいですね。

トレンチコート用のコットンギャバです。

(トレンチコート屋さんからもらったので典型的なものだと思います)

これも綾組織、これも縦、横で違う色の糸を使ってますが、ギャバジンは特に2色使いでなくてもギャバと呼ばれます。

デニムとのちがいは縦糸密度がつまってて、綾目が急角度になること

もともと悪天候対応で開発された素材です。

防風、防水のため密度をできるだけつめたものです。

ちょっと濡れると糸の膨張でさらに目が詰まるというやつです。

(乾燥すると縮んでもとに戻って通気性があがる。64クロスはじめアウターはこの性質を広く利用してます)

ちなみにギャバジンはバーバーリーが開発したというのが定説です。

これは?

このヘリンボーンの拡大です。

ヘリンボーンは綾目の切替えの連続だということがわかります。切り替えのところで縦横交差パターンをかえてしまう。

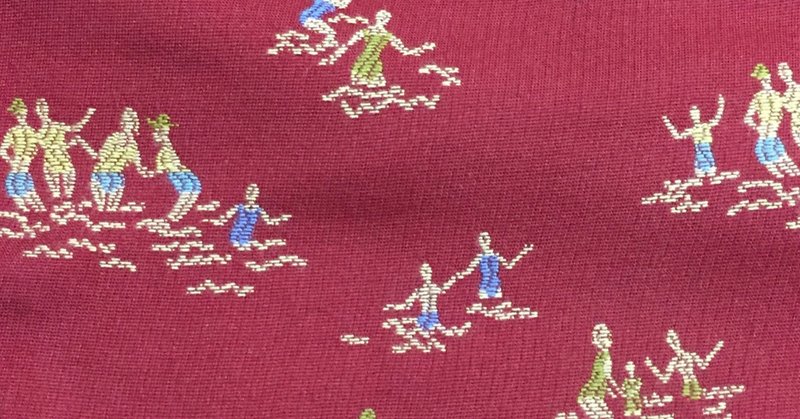

これはだいたいわかると思います。

こうし縞のシャツ生地です。

平織りです。チェックも縦横の色糸の交差パターンで構成してます。

もっと複雑で多色使いになっても基本は一緒です

長くなってきたので②に続きます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?