『やわらぎ』ーー時間経過によって生じる魅力

「心のふるさと」と呼んでいるものがあります。芹沢銈介の染色や、九鬼周造の随筆や、宮沢賢治の童話や、『僕のユリイカ』や、『The giving tree』や、andymoriの歌詞や、PEANUTSの台詞や、毛越寺の庭園などが、私にとってのそれに当たります。「心のふるさと」とは何かというと、それに触れると心が凪になるもの、大きな安心に包まれる心地になるもの、のことです。皆さまも何か心当たりがあるかと思います。

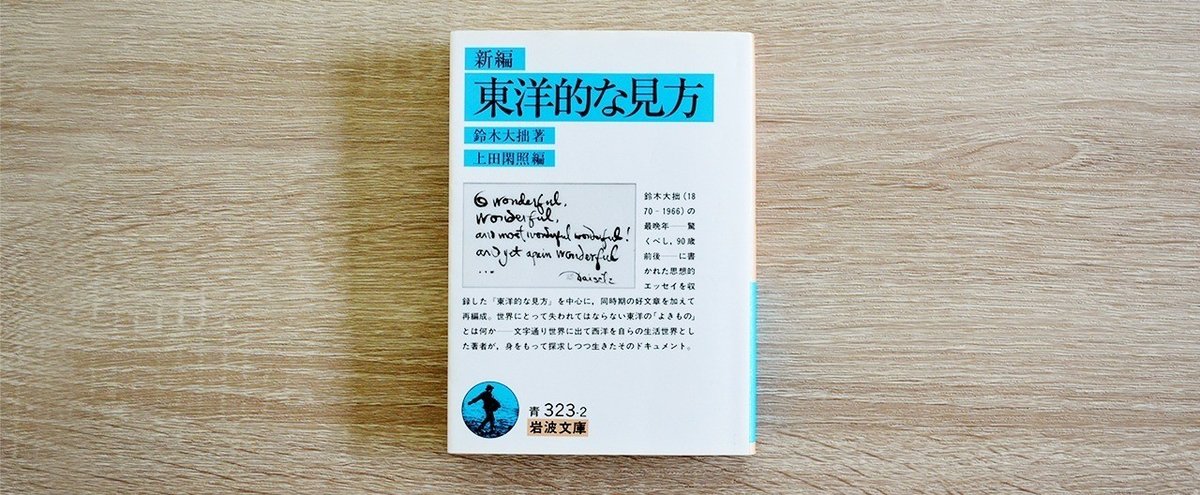

『新編 東洋的な見方』(鈴木大拙著、岩波文庫)もそのひとつです。同著者の『禅』(鈴木大拙著、ちくま文庫)と合わせて、この二冊は何度も読み返しています。自分を見失っていると気づいたときには慌ててこの本を開き、数ページ目を通すだけで安堵します。こんな本にはなかなか出会えません。我ながら幸運だと思います。noteを始めて最初の記事には、この二冊のどちらかを取り上げたいと思っていました。

◇◇◇

タイトルから想像に難くないと思いますが、著者の鈴木大拙氏は仏教学者で、禅を世界に広めたパイオニアとして有名です。先述の『禅』は、平たくいうと禅の入門書ですが、もともとは英語で書かれた著作です。二元的な思想がベースの西洋哲学に対し一元的な視点から世界をみつめる“ZEN”の哲学は、当時の西洋に衝撃を与えたといわれ、現在では世界中で親しまれています。スティーブ・ジョブズやイチローなど多くの著名人が禅の思想を取り入れているのも有名な話です。

個人的な感想としては、宗教の本というより、人間の本質、ひいてはこの世界の本質を思い出させてくれる本だと感じています。教えてくれる、ではなく、思い出させてくれる、と書いたのは、大人になるにつれていつのまにか忘れてしまった、私たちが潜在的なレベルで知っていたはずの大切な何かを、奥底から掘り起こしてくれるような感覚があったからです。あるいはその大切な何かを見るための眼が再び開く、といってもいいかもしれません。初めて読了したときには、うんと遠くの景色まで見渡せる場所にたどり着いたような、いや、本当はずっとそこにいたのに、自ら目を覆って見ないようにしていたことに気が付いたような、不思議な気持ちになりました。

今回取り上げる『新編 東洋的な見方』は、著者の最晩年(90歳前後)に書かれた思想的エッセイを中心に編成されたものです。表紙にはこんな紹介文が載っています。“世界にとって失われてはならない東洋の「よきもの」とは何かーー文字通り世界に出て西洋を自らの生活世界とした著者が、身をもって探求しつつ生きたそのドキュメント”。

さて、とある本がいったいどんな内容なのかを簡潔に知りたいという場合、まず目次を見るというのが有益な手段のひとつではないかと思いますので、ここで本書の目次をご紹介します。今後の記事にも、取り上げた本の目次をその都度載せていこうと思っています。

本書の目次は以下のとおりです。

—————————————————————

< 新編 東洋的な見方 目次 >

凡例

I

東洋文化の根底にあるもの

東洋的見方

東洋「哲学」について

禅と漢文学

東洋雑感

自由・空・只今

このままということ

妙

「妙」について

妙

現代世界と禅の精神

創造の自由――『荘子』の一節

「自由」の意味

時間と永遠

刹那と永遠

日本の感傷性

日本人の心

東洋思想の不二性

II

東洋の心

人(にん)――東洋の主体性

無位の真人

機心ということ

日本再発見

「自然」にかえれ

エデンの楽園

多神の再認識

やわらぎ

石

「詩」の世界を見るべし

自力と他力

安心――禅と念仏

「任せ切る」むずかしさ

老人と小児性

III

明治の精神と自由

物の見方――東洋と西洋

宗教的体験

世界禅

補注

鈴木大拙における「東洋的な見方」(上田閑照)

—————————————————————

いかがでしょうか。仏教用語も多々ありますが、具体的なテーマが多く取り上げられており、『禅』よりも比較的読みやすい内容だと思います。また哲学書などにありがちな難解な言い回しは少なく、全体的に簡潔かつやさしい文章で書かれています。最初の本として『禅』ではなく本書を選んだのも、同様の理由によります。

では、まるで鯨のごとく捨てるところのない本書の中から、今回は『やわらぎ』の項を取り上げていきたいと思います。

※

私のように禅を体得していない人間が、こういった本を軽率に取り上げて良いものだろうかと、悩みました。しかし私は禅についてあれこれ解説をしたり、禅の素晴らしさを知らしめようなどという気はありません。本については簡単な紹介と個人的な感想、また一部分の引用に留め、後はこの本を通して湧き出てきた自分の考えや、それに紐づく体験などについて書こうと思っています。あくまで私個人の頭の中が文字になったものとしてお目通しいただければと思います。

◇◇◇

本書の229ページから6ページにわたり『やわらぎ』という項目があります。私はこの項目がとても好きです。なぜなら、共感する部分が非常に多いからです。自分が感覚的に認識していたことが、そっくりそのまま言語化されていて、読みながら「ああ、そうそう、そうなんだよ!」と思わず口に出してしまうほどです(これは本書に限らず、良い本に出会ったときにしばしば体験することでもあります)。

ここでは、日本人的嗜好の代表である茶道の特徴を例に挙げ、日本人特有の性格である「やわらぎ」について述べられています。また、漢字表記は「柔らぎ」ではなく「和らぎ」です。日常ではあまり使用しない言葉だと思いますが、著者は「やわらぎ」について以下のように言及しています。

茶人が古器物を好む一つの理由はその伝統性にもよるのであるが、すべて古器物には或る種の“やわらぎ”がある。新しいものには何もなく、“かど”がとれぬ。時代を経るということは、“とげとげしさ”を消磨させる意味になる。古いというただその事実が、その物に対して何かしら親しみを覚えさせる。人間は「過去」から出て来るのであるから、自らその出処に対する“あこがれ”を持つ。未来に対しても“あこがれ”を持つが、まだ踏みも見ぬ天の橋立で、一種の危惧がある。これが希望である。過去には危惧はない、とにかく通って来たので、この“あこがれ”には望みはないが親しみはある。親しみは“やわらぎ”に外ならぬ。

※本文では「やわらぎ」「かど」「とげとげしさ」「あこがれ」に傍点あり。ここではダブルクォーテーションを代用。

新しいものには奥行がない、何もかも目に見えるだけである。古いものは、これに反して、深味を持っている。この深味に不思議がある、この不思議が人の魂を引きつける。(中略)懐古癖というが、これは癖というよりも人間自然の惰性である。

初めて読んだときから、この文章がとても心に残っています。私が惹かれてやまないものたちの魅力に迫るためのヒントが多分に含まれているからです。そしてそれをこんなにも明確に、的確に、やさしい文章で解説してくれているのです。

私が惹かれてやまないものたちというのは、例えば、ミニチュアやジオラマ。くすんだ色合いの雑貨。日焼けした古本。古い技法で刷られた印刷物。レコードの音質。ドローイングの線。濃度が不規則な塗り。紙が重なっているようす。文字を書くという行為。ピアノの鍵盤に指が沈むときの感覚。まだまだ他にもあります。

これらに共通するのは、時間です。「そこに時間が流れていること」です。色がくすんだ雑貨や古本やレコードや昔の印刷技法(活版やガリ版)から感じる時間経過は言わずもがなですが、その他について少し説明をしようと思います。

ミニチュアやジオラマーーまとめて模型と表現しますーーのどこに時間が流れているのか。誤解を生む表現かもしれませんが、それが偽物の域を出ないことがとても重要だと私は思っています。偽物の域を出ないということは、当然ながら本物ではないということで、つまりそれは誰かが作ったものということで、その“誰かが作った感じ”が見えた瞬間が、たまらないのです!とても精巧で写実性の高い作品もたくさんありますが、よくよく見ると必ずどこかに綻びがあります。その愛すべき不完全さに手仕事の匂いを嗅ぎとり、それを作った人の気配を感じ、模型のもつ歴史、そこにかけれらた時間が束になって立ち現れてくるのです。その瞬間にもはや模型という概念を脱し、もう一つの“本物”になるのです。

また、例えば広大な庭園の模型をつくるとき、その全貌を外側から眺めることを可能にすることによって、そこに流れる時間を手中に収めたような気分になり、一種の快感を得るという場合もあると思います。簡単にいうと神の視点を手にいれるということです。大自然のミニチュアともいわれる盆栽などは生きた植物なので、季節の流れ=時間の流れと共に変化し続けます。大自然の変化を、その一部としてではなく客観的に観察したい、神の目に近い視点からこの世界を見たいという人間の願望が、なんとなく見え隠れしているように思います。

私たちは時間という概念を相対的に体感することしかできません。さっきまで東にあった太陽が今は西にある、この変化のことを時間と呼んでいます。時間の速度が私たちの生きる速度であり、ちょっと遅らせたり先取りしたりすることはできない、というのが定説です。しかし私たちが生きている世界の一部を模型にして再現すると、時間との関係性が変化するのだと思います。そこは私たちにとって身近でありながらも、別の時間が流れるもう一つの世界です。このように、時間の束を客観的に観測できたとき、そこに「やわらぎ」が発生し、私たちの心が反応するのではないでしょうか。この項目を読んで、そんなふうに思いました。

模型の他、ドローイングの線や濃度が不規則な塗りなどからも人間の気配を感じますし、誰かの作業の跡だという点でその背景に一定の時間の束が存在します。文字を書く行為が好きなのも、その時間の束を体験でき、また成果物を客観的に観察することで二度楽しめるからです。紙が重なっているようすは、重なっているという状態が地層を想起させますし、時間の束の視覚化であるとも言えます。二次元が重なって三次元になっているというところも魅力的です。ピアノの鍵盤に指が沈むとき、沈ませるのにかかる時間を体験することはもちろんですが、加えて沈みきったときに鳴るピアノの音と、木がぶつかる音、それが指を振動させている感覚も、なんとも癖になる快感なのです。また模型に関して追記すると、模型がもう一つの“本物”となった後でも、やはり模型であるがゆえの“儚さ”が健在であるところが大いに魅力的です。

色々と書きましたが、私が好きだと思うものたちには、何かしらの時間経過を伴うことによる「やわらぎ」があったということを、本書を通して発見しました。古いものや年季が入ったものに惹かれる人は多いと思いますが、歴史や時間を感じられるのがいいんだけど、なぜそこがいいんだろう?と考えたことはないでしょうか。本書はその疑問に対するひとつの視点を提示してくれています。

◇◇◇

さて、この「やわらぎ」という言葉ですが、本書で著者が使用している意味の他、どのように定義されているのでしょうか。気になったので手元にある辞書にあたってみました。

やわら・ぐ【和(ら)ぐ】

波・風・暑さ・寒さによる抵抗や、痛み・怒り・悲しみなどによる心の騒ぎ・乱れがおさまったり、対立感が無くなって平静になったりする。「態度がー/危機がー〔=回避される〕」

(『新明解国語辞典 第七版』より)

「緊張」の対義語としての「和らぐ」=穏やかに緩む

「親近」の類義語としての「和らぐ」=打ち解けて親しくなる

「怒りなどが収まること」としての「和らぐ=」穏やかになる

(『角川 類語新辞典』より)

動詞である「やわらぐ」の項を引用しました。もともと張り詰めていたり、荒立っていた状態から、おだやかに、なごやかになる、といったニュアンスのようです。普通の辞書を持っていない件についてはご容赦ください。

◇◇◇

もう一つだけ、ご紹介したい内容があります。著者は「やわらぎ」について、少し別の視点からこのようにも書いています。

“やわらぎ”は一種の触覚でもある。やわらぎは生の感覚である。生命は柔らかなものに宿る。死は、“こわばる”、直線になる、不思議の力はもはやそこから出なくなる、見ただけのものでしかない。生はこれと対蹠的である。

※本文では「やわらぎ」「こわばる」に傍点あり。ここではダブルクォーテーションを代用。

これを読んで思い出したことがありました。『生物学的文明論』(本川達雄著、新潮社)という本にも、たいへん似たようなことが書いてあったのです。

生物がなぜ水っぽいかというと、水の中では、化学反応が活発に起こるから。(中略)一方、人工物が乾いているのは、その逆です。化学反応が起こってもらってはこまるからです。(中略)生物は、外から加わる力に抵抗するに当たって、しなやかさを武器としています。柳に風。竹に雪折れなし。力が加わってきたら、しなやかに変形して、力をいなしてしまいます。(中略)大したことのない力には、無理に抵抗しない。大きな力でも、こちらがちょっと形を変えてやれば、力をいなすこともできる。そして、それでもしつこく体を破壊するような力が加わってきた時には、それに目一杯抵抗する。うわべは柔軟で、芯は硬いというのが、生物のやり方です。

常に変化すること、環境に合わせるしなやかさ、柔軟なだけではない芯の硬さ。まるで「やわらぎ」を生物学的な視線から解説したような内容です。

◇◇◇

以上、今回は『新編 東洋的な見方』を通して、長々と書きました。ご興味のある方はぜひ、手に取って読んでみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

◆ 今回の本 ◆

『新編 東洋的な見方』

著者 :鈴木大拙

編者 :上田閑照

発行者:岡本厚

発行所:株式会社 岩波書店

印刷 :三秀舎

カバー:精興社

製本 :中永製本

1997年4月16日 第1刷発行

2016年5月16日 第26刷発行

◎著者プロフィール

鈴木大拙(すずきだいせつ)

1870年(明治3年)、金沢市に生まれる。国際的に著名な仏教説学者。本名は貞太郎。1891年(明治24年)、東京に遊学。東京大学選科に学びつつ、鎌倉円覚寺の今北洪川、釈宗演の下で参禅。1897年(明治30年)、一元論的実証主義者P.ケーラスをシカゴにたずね、11年間とどまる。1909年(明治42年)帰国、禅を広く海外に紹介し、大乗仏教の国際性を宣布した。1949年(昭和24年)、文化勲章受賞。1966年(昭和41年)死去。主著『楞伽経研究』『日本的霊性』『禅と日本文化』ほか。

『生物学的文明論』

著者 :本川達雄

発行者:佐藤隆信

発行所:株式会社 新潮社

印刷 :二光印刷株式会社

製本 :株式会社植木製本所

2011年6月20日 第1刷発行

2011年9月5日 第7刷発行

◎著者プロフィール

本川達雄(もとかわたつお)

1948年(昭和23年)宮城県生まれ。東京大学理学部生物学科卒。理学博士、専攻は動物生理学。現在、東京工業大学大学院生命理工学研究科教授。著者に『ゾウの時間 ネズミの時間』など。