書籍『Webアプリケーションアクセシビリティ』輪読会の完走とその効果

こんにちは! UIデザイナーのOriです🐨

わたしの所属する株式会社ゆめみでは、勉強会をだれでも開催できる文化があります。

そこで、『Webアプリケーションアクセシビリティ──今日から始める現場からの改善』という書籍の輪読会を今年の4月に始め、約半年かけて10月についに完走しました📗🏃♀️

その経緯や輪読会を通してよかったことについてお話しいたします!

この記事内で何度も紹介させていただく素敵な書籍↓

輪読会をはじめた経緯

「Webアプリケーションアクセシビリティ──今日から始める現場からの改善」がちょうど発売された頃、アクセシビリティについての知識が網羅されている非常に素敵な書籍だと、社内外で話題になっていました📕

勉強会開催のきっかけとしても、この書籍を買ったメンバーがいて、内容が専門的だったこともあり、2人で輪読会を始めたことがはじまりです。

「もっとアクセシビリティに興味がある人がいるかも?」と思い社内Slackで呼びかけたところ、6名ほどが集まりました🙌

その後、参加者が知り合いを誘っていき、段々と盛り上がっていきました。

どういう効果があったか

輪読会を行った結果、大きく分けて以下3点の効果がありました。

1. アクセシビリティについて深く学べた

2. 社内外でアクセシビリティ自体や「アクセシビリティに詳しい隊」が知られていった

3. アクセシビリティイベントの開催・参加

1. アクセシビリティについて深く学べた

わたしはデザイナーなのですが、アクセシビリティツリーを検証ツールで出す方法や、今まで知らなかったHTMLタグや、CSSのプロパティをエンジニアに教えてもらい、非常に勉強になりました📖

勉強会内で教えてもらった技術を実際にわたしが使ってみる、という経験もありました。

また、輪読会で出た話題の中で、実際にやっている案件で「これどうすればいいの?」とか、よく使うサービスを見ながら「どうするのが正解だった?」とか、参加者各々の体験に基づく相談質問が増えていきました。

輪読会以外にも、こうした雑談をした回も生まれました。

このように日常的に「アクセシビリティについて話す時間」があるため意識が薄れず、知識も劣化しない状態を作ることができたと思います。

2. 社内外でアクセシビリティ自体や「アクセシビリティに詳しい隊」が知られていった

最初は勉強会メンバーのSlackのハドルに集合する小さな形式でしたが、オープンな勉強会にするため、途中からWebアクセシビリティ専用のチャンネルで開催していました🚩

輪読会の開催だけでなく、リアク字チャンネラーという機能を使用してアクセシビリティスタンプを押された話題が集結できる仕組みを作ったり、アクセシビリティの勉強会実況を行いました。

2、3日に一回はアクセシビリティに関する情報が流れてくるチャンネルになった

こうした活動をしていると、社内からも徐々に認知され、「なんか内部でアクセシビリティの勉強やってますよね👀」「アクセシビリティといえば〇〇さんが詳しいよね?」と輪読会に参加しているメンバーに声がかかることが増えました。

社内LT会でも、参加メンバーによるアクセシビリティに関する発表が行われました。

3. アクセシビリティイベントの開催・参加

輪読会を通して集まったメンバーで、社内でゆるい雑談会を開催することもできました!

また、イベント情報がチャンネルによく集まるので、外部のアクセシビリティイベントへの参加が増えました。

アクセシビリティカンファレンス福岡や、PLAYWORKSさんのインクルーシブデザイン体験ワークショップなど、アクセシビリティ輪読会メンバー同士でいっしょにイベントに参加することがありました。

開催形式も徐々に改善

なぜ8ヶ月もかけて1冊の本を読む中で、もっと輪読会の開催形式もメンバーで意見を出し合って徐々に改善していきました。

👌月曜早朝1時間 → 水曜・木曜の夕方に30分ずつ

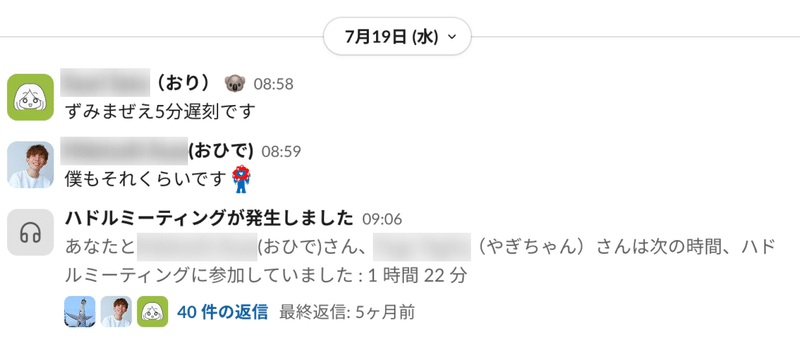

開催当初は朝9時からにしていましたが、夜行性のメンバーが多く、寝坊が増えました🦉

アクセシビリティ勉強会へのアクセシビリティが低かったため、平日の二日間(水・木)の夕方30分に変更したところ、今まで来れなかったメンバーが参加してくれるようになりました!!

👌事前に読んできてから話し合うスタイルに

初めは対象箇所を担当が音読していくスタイルでしたが、息切れしそうになりました。

事前に各々読んできて気になるところをピックアップして話し合うスタイルにすると、一回の輪読会の会話密度と進む速度が上がりました!

まとめと感謝

この輪読会を通じてアクセシビリティに興味がある人にたくさん出会えて、

小さな輪読会から、ちょっとした社内コミュニティ形成までできたのではないかなと思います。

こうしたきっかけを作ってくれた書籍『Webアプリケーションアクセシビリティ──今日から始める現場からの改善』には本当に感謝です。

この書籍の輪読会が終わった後も、第2弾の輪読会としてデジタル庁のウェブアクセシビリティ導入ガイドブックの輪読会も続けて行いました。

こちらも先日完走したので執筆します✏️

次何するの?

11月11日に開催された「アクセシビリティカンファレンス福岡2023」のアーカイブを見て喋る勉強会したり、WCAGのドキュメント読んでみたり、新しい本の輪読会を開催したりと、色々と企んでいます。

こういったいろんな活動を通して、社内全体でアクセシビリティを浸透させていくのが密かな願いです。

今後もアクセシビリティやっていきまを推進するのでぜひ同じように奮闘している方と仲良くできればうれしいです!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

この記事は、株式会社ゆめみの23卒 Advent Calendar 2023と

YUMEMI Design Advent Calendar 2023の投稿になります🎄

ここまで読んでいただきありがとうございます!コーヒー代として使わせていただきます☕️