未来へ続け!極めし陶芸の技と美、篠山の輪

1.秋晴れに出会う、伝統工芸のチカラ

サポーターズ美術チーム、三度目の兵庫陶芸美術館訪問。

雨天・曇天続きのこれまでとはうって変わって、目も冴えるような青空と、秋めく風の香りを堪能しつつ、なんとも穏やかな一日を過ごすことができた。

帰り際には大雨が降り注いだが、大事な日に天候が悪くなるのは雨女(筆者)の宿命。活動時間に晴れてくれるだけありがたいので、ノーカウントとしよう。

さて、本取材のメインテーマは、現在開催中の特別展『日本工芸会陶芸部会50周年記念展 未来へつなぐ陶芸-伝統工芸のチカラ』だ。

タイトル通り、重要無形文化財保持者を中心に組織される日本工芸会陶芸部会の周年記念を祝うとともに、歴代の人間国宝や現在活躍中の作家、そして若手の作家達による技巧溢れる作品の数々を紹介する展覧会となっている。

タイトルを見て「あれ、これ私にも理解できるかな?なんか難しそう…」と思った方は、安心してほしい。

日常生活においても当たり前のように使われ見慣れている陶芸が、鑑賞者を圧倒させる芸術作品にもなり得る、その所以を身をもって体感することができる本展は、終始我々に驚きと感嘆のため息を促し、全く飽きを感じさせることがなかった。

実際に作品を前にあちこちからうっとり声が漏れ出ていたので、きっと他の来館者も同じ気持ちだったことだろう。

学芸員さんの興奮を抑えきれない解説も相まって、全国各地に散らばる、土地の素材を活かした芸術作品を一挙に鑑賞できたのは、大変光栄なことであったように思う。

そしてこれは全く想定外というか嬉しい誤算だったのだが、取材日の10/21(土)はなんと、美術館と隣接する「丹波伝統工芸公園 立杭 陶の郷(すえのさと)」にて土曜うつわ市・土曜マルシェが開催されており、これ幸いと遊びに赴くことができたのである。(この日は入館無料DAYでもあった。)

今回はそんなわけで、読者の皆様に共有したい感想が多く、ネタを選ぶのに多少の困難を要した。

前記事同様、形式・量・内容すべて自由な執筆となっており統一感はないが、取材メンバーそれぞれの心躍る思い出を上手くお伝え出来たらと思う。

INFORMATION

兵庫陶芸美術館

📍兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4

🕐開館時間 : 10:00 ~ 18:00 (7・8月の土日祝は9:30 ~)

※入館は17:30まで

🗓休館日 : 毎週月曜日

開催中の特別展

『日本工芸会陶芸部会50周年記念展 未来へつなぐ陶芸-伝統工芸のチカラ』会期:2023年9月9日(土)~11月26日(日)

2.震撼せよ、陶芸の伝統と革新!

ライター:ココ

初!丹波篠山!初!!兵庫陶芸美術館!!

サポーターズとしても、兵庫県民としても初めて訪れた丹波篠山市。兵庫陶芸美術館までの道のりをバスで移動🚌

道中、たくさんの陶芸品があちこちに👀

さらに、奥へと進むほどどこか神聖な空気が漂っている気がします。まさに職人さんが集まる町!という感じでしょうか(個人的に、鬼滅の刃に出てくる刀鍛冶の里を思い出しました)。

そんな風景を目に、胸を躍らせながら美術館に到着!!

楽しみにしていた展覧会。

どんな作品が展示されているかは、前回の取材メンバーからの情報で把握済み!

早く実物を見たくてワクワクドキドキ!

さてさて、実物を見た感想は―――

日本の技術、凄すぎん?!!!

どの作品にも、陶芸家の職人技が光ってました!

模様ひとつ、色の出し方、形…。どれをとっても伝統とオリジナリティの詰まった作品ばかり!

興奮しっぱなしでした!!

というのが率直な感想です。ちょっと素直すぎる感想ですか??わかりにくい??

ではもう少し言葉をかえてみます。

今の時代、人の手でなくても機械でなんでも簡単に作れてしまいます。もちろん、機械も元をたどれば人間が開発した技術。素晴らしい。

ただ、生身の人間が身体ひとつで造りだすこの作品の数々。色も形も同じものがもう1つ作れるでしょうか。

唯一無二とはこういうことなのだとこの展覧会で確信しました。

さらに

私が今、目の前にして見ている作品。その背景にはどれだけの時間と技、そして想いが込められているでしょう…。それはきっと私たちが計り知れないほどのもの。

それを作品が語ってくるんです。

作った人の顔、手が作品から見えるんです。

不思議ですよね。人は人によって感動させられるんだなって実感しました。

世界にたった一つの名作。

言葉でも行動でもなく、陶芸品というものを通して表現し私たちの心に安らぎや幸せを与えてくれる陶芸家たち。まさに国宝です。

ライター:おみ

10月21日に兵庫陶芸美術館「未来へつなぐ陶芸ー伝統工芸のチカラ」の展覧会で私は職人の手で作られる技術に魅了されました。

なぜなら素晴らしい曲線や細かな装飾がフリーハンドで作られていることを知ったからです。

皆様もぜひこのデザインに魅了されに兵庫陶芸美術館に行って欲しいのです!!

みんなでハマれば怖くない!!

職人の繊細で大胆なフリーハンドの世界!!!!

まず見ていただきたいのはこちら、前田昭博の《白盗壺》(2012)です。

右下の説明書にもあるのだが、なんとこの絶妙なラインは手押しでできているのである!

最初に学芸員さんのお話を聞いた時は本当に驚いた。

私の中の壺のイメージとしては側面は平らでそこに模様が描かれている。

しかしこの壺は模様がついていないけれど、自身のボディで作られる陰影が素晴らしい模様を演出しているのだ。

私自身も陶芸をしたことがあるのだが、初心者がすると器は歪な形になってしまう。

そのため手形でこれだけ綺麗な曲線を作るのはどれほどの技術が必要か、、、!

本音を言うと、、、触れて確かめてみたい壺である。

次はこちらの皿である。こちらの作品は見附正康の《無題》(2021)です。

こちらは写真で見るだけでは勿体無い作品となっております。

その理由は実際に見ていただかないと細かい模様の素晴らしさに気がつくことができないからである!

ぜひこの髪の毛よりも細く美しい模様を見てほしい。

色の密度も線の密度で表現されているそうだ。

こちらもなんとなんとフリーハンド!

どのような修行を積めば、これほど綺麗な直線を皿の上に描けるのだろうか。

最後に見ていただきたいのがこちらの増原嘉央理の鉢「紅白鮮斜陽-1907-」(2019)です。

こちらもまた細かい模様となっているのだが、他のとは違う特殊な方法で作られている。

方法については実際に鉢が飾られてある右下に書かれているのでぜひ確認して欲しい。

しかし画像であっても見ただけでも存在感があるとわかる。

最初に見た時、何か似ているものを見たことがあると思った。

ふと小学生の時に習った版画が思い浮かんだ。

版画は版を一回作れば何度も同じ絵画を生み出すことができるが、この鉢は職人がフリーハンドで作ったものなのでこれ以外に他はない。

唯一無二としての佇まいが存在感を表しているように感じた。

これまで三つの作品を取り上げたが、他にも多種多様な技術と魅力たっぷりな陶芸作品が展示されている。

陶芸に元々興味がなかったとしてもぜひ一度は見ていただきたい。

それは自分も元々はそうであったからだ。

兵庫陶芸美術館に訪れると、絶対に刺さる陶芸作品に出会うだろう。

ライター:にーさん

休日でもゆったり腰掛け談笑できるほどには混まない美術館行きのバスが、この日はすし詰め状態だった。

「どっかでイベントやってる?紅葉狩りにはまだ早いし何やろ…」

3人揃って首を傾げつつバスに揺られていると、道行く人々も皆我々と同じ方向に向かっている模様。

やがて窓の外に見えたのはフランクフルトの屋台と、黒豆の即売会。

これは祭りごとの気配がする。

取材が終わったら寄り道決定、あわよくば記事のネタにできるかも…などと話しながら陶の里で大量に降りていく乗客を横目に美術館へと向かう。

今日のメインディッシュは特別展だというのに、我々の心はもう食べ物と催し物のことでいっぱいだった。

そして展示室へと到着し、いざ迎えん特別展鑑賞。

結論から言おう。

素材の魅力を十二分に引き出そうと奮闘してきた作家達の激しい熱量と、その願いに応えるかのごとく極限まで突き詰められた大胆な、それでいて緻密な美の数々。圧倒されない訳が無かった。

展示空間全体から、工房内で一人作品づくりにいそしむ彼らの息を殺すような声すら聞こえた気がする。

筆者お気に入りの一作をご紹介したい。

酒井博司氏の《藍色志野花器》(2020)である。

日頃我々の見慣れる花器と比べるとかなり大きく重厚、色の表現も控えめではあるが、堅苦しく味気ない感じは一切無い。

むしろ素材が自然に織りなすひび模様と色彩のグラデーションが素朴で優しい印象を与え、たちまちに我々の心を穏やかにさせる。外側にある縦線の溝に注ぎ込まれた藍色は、飾る花の艶やかさや空間の静寂を打ち破ることなく場にいろどりを添えるのだろう。

筆者の撮影した写真だと光の加減で実物と色合いや質感が全く異なって見えるので、是非一度、現地にて実物をご覧いただきたい。

(日本工芸会のHPでもご確認頂ける。)

さて、冒頭ではお伝えしていなかったが、この日我々には特別展取材ののちもう一つ重大な任務があった。

サポーターズと兵庫陶芸美術館のコラボイベントともいうべき、美術チーム発案・特別展PR企画の会場設営である。

企画内容については末尾にお知らせするが、午前中に特別展の取材が完了し、この会場設営まで1時間ほどの休憩時間があった。

となれば、やることは一つ。

フェスティバルを視察、あわよくば屋台で昼ごはん!

企画展の学芸員さん曰く、キッチンカーが陶の郷に集結しているとのこと。売り切れが出る時もある、という情報を手に入れ、我々はダッシュで現地に向かったのだった。

因みにこちらは美術館から陶の郷へ向かう途中のメンバーの写真。

首脳会談のような謎のポーズをとりつつ写ってくれた。

二人とも満面の笑みで、いかに我々が視察(という名のお出かけ)にはしゃいでいたか良くわかる一枚である。

陶の郷では様々な器を購入できる「土曜うつわ市」、そしてキッチンカーの多数出店する「土曜マルシェ」が開かれ、かなりの賑わいを見せていた。郷の里の外でも黒豆の直売や陶芸販売のテントが並んでいたので、町おこしとして長く定着しているイベントなのだろう。

家族、カップル、友達同士、おひとり様。皆それぞれ広場で秋の味覚に舌鼓を打ちつつ、各々の審美眼で気に入った器を吟味する。そこには窯元であるお店の人々や、地元の人々との暖かい交流があり、古来から日本各地で独自の技術体系が編まれてきた伝統工芸の、人と人を繋ぐチカラを強く実感することができた。

我々はというと、陶器販売店に並ぶ器一つ一つに顔を輝かせつつ、青空の下黒豆ライス春巻きや熱々のさつまいもブリュレを頬張り、秋の賑わいをめいいっぱい堪能させてもらった。

寄り道ばかりで次の集合時間が目前に迫っていたため、息もからがら猛ダッシュで美術館までの坂道を駆け上がったのは、なかなかに面白い思い出である。

陶の郷は器の販売店のほか、陶芸教室やギャラリー、テニスコートなど様々な施設が揃っているので、兵庫陶芸美術館に訪れた際はこちらにも足を運んでいただくことをお勧めする。

取材レポの最後に、前述のPR企画について軽く告知をば。

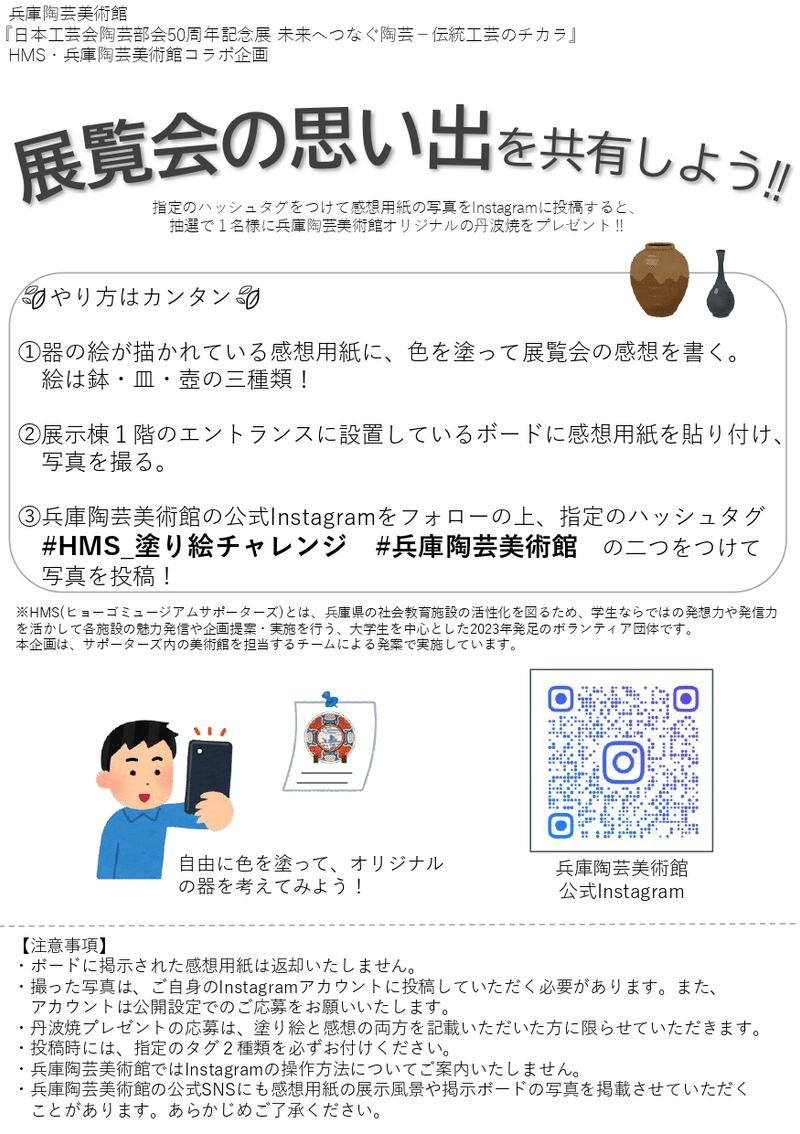

本企画は現在開催中の特別展『日本工芸会陶芸部会50周年記念展 未来へつなぐ陶芸-伝統工芸のチカラ』の魅力発信を目的として、職員の皆様のご協力のもと練り上げたイベントである。

展示棟エントランス前に設置された用紙に感想と塗り絵を記入し、SNSに写真をシェアしていただくと、抽選で1名様に兵庫陶芸美術館オリジナルの丹波焼を進呈!

下のチラシも参照のうえご来館、ご応募頂ければ幸いだ。

それでは、次回の投稿もお楽しみに。

#美術館 #兵庫陶芸美術館 #HMS #ヒョーゴ・ミュージアム・サポーターズ #陶芸 #伝統工芸

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?