ニッカウヰスキー余市蒸留所見学レポート

経緯

今回は茶園の仕事として北海道に来たし、せっかくなら有名な工場見学を体験してレポート書こう!

と言う事で、レポートの感じでnoteに纏めていく。

吉田茶園も今年からツアーに力を入れ始め、今後伸ばしていくためにインプットが必要なのである。

ここでしか飲めない美味しいウイスキーを飲みたいなんて、そんな不真面目なことは1ミリも考えていない。本当に。

基本情報

日時:2023年7月14日(金)

場所:余市町

見学費用:無料

ツアー内容:ウイスキーを作る工程・試飲3種

所要時間:約1時間

全体を通しての良かった点

①説明が丁寧で分かりやすい

②各所にパネルが設置してあり、どのような場所を見学しているのかや、説明内容が分かりやすい。

③可能な限り体験ができ、そうでない箇所には視覚的に分かりやすいパネルが設置してある。

④各所で全体の流れを確認できる。

⑤言葉での説明は英語対応していないが、英語のパネルを持ったスタッフが終始帯同する。

⑥ビジターセンターで流れる映像の完成度が高い。

ナレーション付きの映像で、創業からこれまでを10分弱で知ることができる。

⑦実際に稼働している蒸留所に入り、工程を見ることができる。

⑧館内にハガキでスタンプを重ねる事で完成するポストカードがある。

複数ある施設を回る楽しみと、思い出作りになる。

⑦試飲の際に、ストレートだけではなく、ロックやハイボールなど自分でカスタマイズする楽しみ方についての解説とパネルがあった。

⑧試飲カップに被せてある紙に、ロゴとそれぞれの名前が記載されており、分かりやすかった。

受付〜開始まで

受付後、隣のビジターセンターで待機。

全体の流れがわかるパンフレットや、竹鶴政孝についての展示があり10分程度の待機を楽しく過ごすことができる。

ツアー内容

ウイスキーづくりの流れを、順を追って巡っていく。

①麦芽の乾燥

二条大麦の麦芽をピートで燻製乾燥させるための建物。今は使われていないが、実際のピートを見て触ることができ、体験としてとても良い。

②粉砕

乾燥させた麦芽を粉砕する工程。

ここでは屋外の設備を見ることができる。

粉砕した材料の一部が家畜の飼料になるなど、その後の利用方法の説明もあり、北海道ならではのものづくりについて知ることができる。

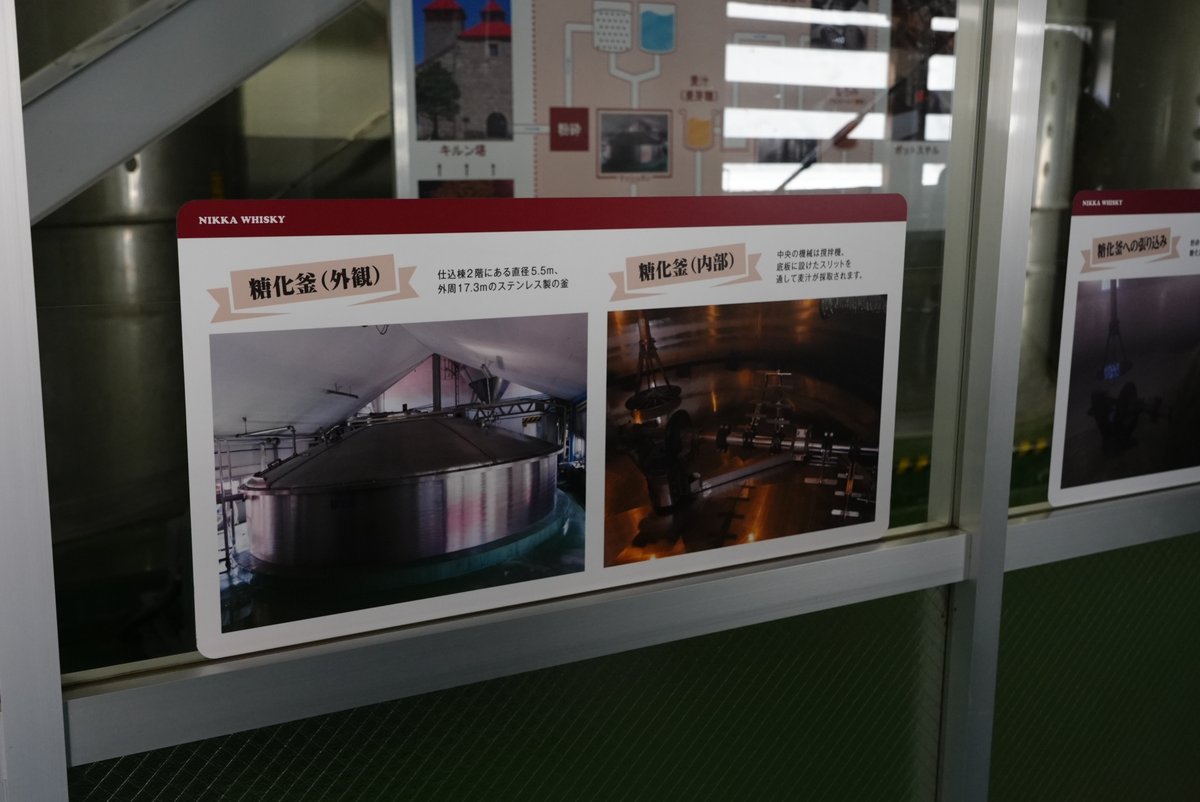

③糖化・発酵

粉砕した麦芽をお湯混ぜて糖化させた後、酵母を追加して発酵させる工程。

実際の糖化、発酵樽を解説のパネルと共に見ることが出来る。

樽の中を見ることができない分、パネルで詳細説明がありとても分かりやすい。

麦芽の糖化、発酵についてはビールの作り方と類似しており、ホップなどが入るかどうかの違いであるとの説明があり、ウイスキーとビールの共通点を知ることができた。

④蒸留

発酵させた麦汁を蒸留してアルコール度数を上げる工程。ここが1番の見所だと感じた。

実際に稼働している蒸留器(ポットスチル)があり、火入れを行っている様子を見学する。

目の前で石炭を作業が行われ、炎の熱と石炭の燃える香りが身体全体に伝わってくる。

また、創業時に使用していたポットスチルも残されており、歴史を感じることができる。

ポットスチルにはしめ縄がついており、鶴氏の実家が酒蔵だったため、ポットスチルにもしめ縄を掛けたと言う説明もある。

各所の温度計等は公開されている。

(ここを見ただけでは模倣できるわけではないので、一般に公開されている。)

⑤貯蔵

実際に貯蔵を行っている蔵に入って見学することが出来る。

樽に触れることができないように柵が設けられていた。

各所に防犯カメラがあり、監視体制がしっかりしている。

製造工程位以外の見学

創業当時の事務所がそのまま残っており、内部も見学することができる。

右の柱には「大日本果汁株式会社」と書かれている。

創業当初、経営が安定するまではりんごジュースを売っていたそう。

日本初のウイスキーづくりをしながら、しっかり経営も考えていたことに驚く。

大日本果汁→ニッカとなり、今のニッカウイスキーとなった。

こちらは別の場所に合ったものを移築したもの。

カーテンに障子が合わさっていて、当時の夫婦の暮らしがうかがえる。

(二人はこの頃では珍しかった国際結婚で、色々苦労も多かったとか、)

場内は適度に草が生えていて、自然との共存を感じさせる。

(管理めっちゃ大変そう、、、)

⑥試飲

3種類のウイスキーの飲み比べができる。

ストレートでそれぞれ15ml程度の提供。

氷、水、炭酸水が用意されており、ロック、ハイボールで楽しむこともできる。

ウイスキーの説明パネルにおすすめの飲み方も書かれていて、味変的な感覚で他の楽しみ方を試せる。

-ツアーはここで終了

⑦ミュージアム・有料試飲

竹鶴政孝とニッカについてのミュージアム。

ここは現状の吉田茶園では真似のしようがない程にハイクオリティ。

有料試飲ブースでは、30種類くらいの試飲が可能。

1杯(15ml300円~1000円程度。

ここでしか飲めない物も5種類ほどあり、わかりやすく表記されている。

1番高い(1000円)の物は、樽から取り出した原酒で市販のウイスキーと比べて圧倒的に香りが異なっていてとても美味しかった。

吉田茶園のツアーでも取り入れたいポイント

①上記のよかったポイントは可能な限り取り入れたい。

②ツアー開始時に、写真撮影は可能だが、動画の撮影はできないと説明する。

③立ち入り禁止エリアが明確になっている。

④場内全体の管理が行き届いている。

所感

全体を通して無駄がなくわかりやすいツアーだった。

さすが大手といった感じ。

逆に言えば、決まり切っていてどこか作業的。

無駄がない作りは可能な限り参考に、吉田茶園の小規模だからこそできるツアーを考えていきたい。

フォトギャラリー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?