長音階と短音階を手に入れるStep2 ・音律ってなんだ?

Step1で音高とはなんなんだよ?

ということが、わかったので

次のStep

音律

についてまとめていきたいと思います!

音律は音高を整理したもの

音律をWikipediaで調べると

音律とは

音楽に用いる音高の相対的な関係の規定

だそうです。

うーん

全然わかりません!

今は答えを知っているので、読み取れますけど

過去の僕なら「なんとなくわかった」で終わっていたと思います。

ちょっと砕いて

「音楽で使う音高の関係を一定の方法で整理したもの」

どうだろう??

なんかちょっと見えてきた?

これでどうでしょう?

音の高さの数って無限にあるから

ある程度の数に絞って整理したものを

「音律」って言うんだよ

ということでスッキリ

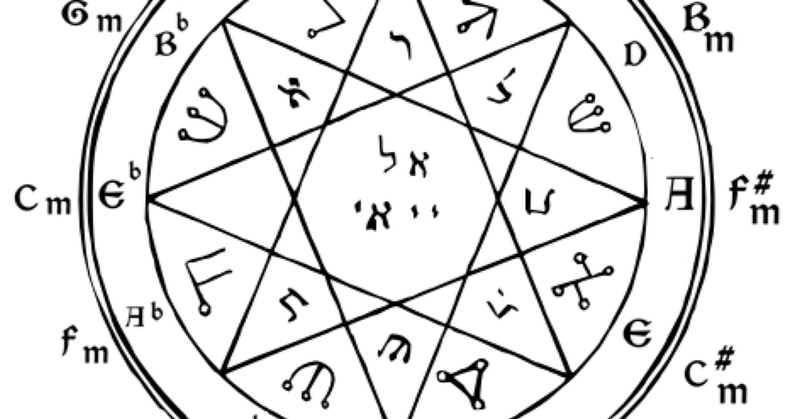

ピタゴラス音律

じゃあ

何種類にすんの?基準とかどうすんのさ?

となるわけですが

古代の賢い人がウンウン考えて作ってくれたんです

その1人がピタゴラスさん

そうピタゴラスイッチのピタゴラス

ほぼ釈迦や孔子と同時代の人で

「宇宙が音楽を奏でており、それがこの世の調和をもたらしている」と悟った、ぶっ飛んだ漢です。

この尊いお方が

ある日鍛冶屋のハンマーの音を聞いて・・・(以下略)12種類の音高に整理してくれました。

それを

ピタゴラス音律

といいます。

ここから、色んな論争があって

たくさんの人の手で改良されていき

いくつもの音律を経て

現代の音楽の基本の音律となる

平均律

が作られました。

そして、その平均律は12種類の音高があって

1つ1つに名前がつけられます。

それを

音名

といいます。

まとめ

音律という用語は、ある一定の基準で整理されたもの全てを指すので

ピタゴラス音律

純正律

中全音律

平均律

など、まだまだたくさんありますが

全て音律のカテゴリーに入ります。

現代の音楽は数ある音律の中の1つ

平均律を基準にして作られています。

基準を作ることで、人と合わせたり

狙った和音を作れたり、イカしたメロディを再現できたり、理論を構築したり色々な事ができるようになったんですね。

音律の歴史も面白いので興味あれば覗いてみてくださいね。

めちゃくちゃ美しくてドキドキしますから!

最後になりましたが

音律の英訳を調べるとtemperament(テンペラメント)と出るのですが、これは明確には

平均律(equal temperament)やピタゴラス音律(Pythagorean temperament)のことを指すようです。

そもそもtemperamentは気質いう意味で

音楽だけでなく心理学の世界でも使われます。

めちゃくちゃ調べたい欲が出てきていますが

これ以上やると沼に入るので、ここで終わっておこうと思います(笑)

Step3は平均律に付けられた名前について

まとめたいと思います!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?