ラコダク物語

爬虫類飼育の世界において、”ゲッコー”は一つの大きなジャンルになっています。ゲッコーとは即ちヤモリのことなのですが、日本人にお馴染みの壁チョロと呼ばれる壁を這うヤモリの他にもトカゲモドキやタマオヤモリなどの地上棲の種類もいて一概にゲッコーと言っても多様性があります。いまさらヤモリとイモリの違いなどは述べるほどのことではないので、一文字違いなだけということで片付けておきますが、昔はゲッコーといえばヤモリ科のトカゲのことをさしていました。しかし近年では分類が細分化されたようで、上記のトカゲモドキはトカゲモドキ科、タマオヤモリはカワリオヤモリ科、壁チョロ系でもヤモリ科の他にイシヤモリ科などに分類されるようになりました。

このゲッコーの仲間達はつぶらな瞳が可愛らしく、飼育設備のコストが低いことからも人気があります。そんな中でも昔から高級感があり、他のヤモリとは一線を画しているグループがラコダクの仲間です。

ラコダクとはイシヤモリ科のラコダクティルス (Rhacodactylus) 属の略語でミカドヤモリと呼ばれるゲッコーの総称です。昔は全てのミカドヤモリがラコダクティルス属だったのですが、上記のヤモリ科同様に細分化がおこなわれたようで、現在はおまえラコダクじゃなかったのかという現象が一部の種で起きています。

ラコダクの生息地はニューカレドニアです。観光地として天国に1番近い島などと言われる場所ですが、それもあってか一般的なヤモリと比べてずっしりとした重量感のある独自の雰囲気を醸し出しています。そのため動きも遅く物理的に扱いやすいことが、ペットとして人気の要因の一つであると考えます。またニューカレドニアからの持ち出しは禁止されているため、過去に持ち出された個体の繁殖個体が流通しています。そのため昔は希少種としてのロイヤリティがあり、憧れの種という人も多かったのではないかと思います。現在では多くの種が繁殖が軌道に乗ったこともあり、手が届きやすくなりました。

主に流通するラコダクは以下の通りです。どれも最大全長が20cm以上と大型のグループです。

ニューカレドニアジャイアントゲッコー (Rhacodactylus leachianus)

ジャイゲコの通称を持つ最大種です。和名はツギオミカドヤモリ。最大全長35cm~40cm。世界最重量のヤモリで、東南アジアのトッケイ (Gekko gecko) と世界最大を争っている種類でもあります。最長はトッケイかもしれませんが、和名の由来にもなっているオマケ程度の尻尾により、頭胴長の割合が大きく世界最大に相応しいのは本種であると考えます。ちなみに私の好きな言葉は世界最大と金利0%なのは非常にどうでも良い話です。ニューカレドニアの島々に分布し、島によってロカリティが分けられています。

ガーゴイルゲッコー (Rhacodactylus auriculatus)

和名はツノミカドヤモリ。通称はおそらくガーゴ。カルロス・ゴンザレスは”カーゴ”、マーウィン・ゴンザレスは”マーゴ”なので、名前をつけるのであればゴンザレスをオススメします。そんなゴンちゃんですが、現地で1番目にする機会が多いのは本種であるといいます。実際にカラーバリエーションも豊富なことから、分布域が広いことが窺えます。

チャホウアジャイアントゲッコー (Mniarogekko chahoua)

ラコダクティルス属から分化された種です。和名はマモノミカドヤモリあるいはチャホウアミカドヤモリ。通称もマモノやチャホウアが用いられます。人気のラコダクの中では、玄人好みというか正直地味な立ち位置の本種ですが(おそらく顔が可愛らしくない・・・笑)、顔付きや模様は独自の雰囲気を醸し出していて(つまり怪しい)、最大全長25cmとありますがアダルト個体はそれ以上の迫力を感じます(もしかしたらそれ以上あるかもしれません)。そのせいもあってか現在ラコダクの多くを供給している韓国産が本種では流通しておらず、国内の繁殖個体が多い印象です。一応、メインランド個体群とパイン島個体群に区別されますが、特に前者ははっきりとしたインボイスがついていないことも多いです。大きくなれば大体は分かるのですが、交雑などがあると辛いところです。さらにMniarogekko属にはもう一種セイレイミカドヤモリ (M.jalu)がいるのですが、正直違いがわからない・・・笑。

クレステッドゲッコー (Correlophus ciliatus)

最もポピュラーかつ人気のラコダクです。ラコダクといえばコレ!といった感じだったのですが、本種も分化されました。和名はオウカンミカドヤモリ。通称はクレスです。クレストや王冠に例えられているまつ毛のような突起物が印象的ですが、パッチリした印象の目や頭や胴体も大きいことから、全体的に可愛らしい印象を受けます。動きも素早くはなく、ハンドリングも可能です。逃げる時も走るというよりは、ジャンプして移動するため着地した時に留まってくれるため捕まえやすい印象です。私も夜な夜な独りで「ピョ〜ンじゃねーよ!」などと言いながらメンテナンスをしています。

そして現在、クレスがラコダクのみに留まらずヤモリ全体でも入門種として人気を博している要因として誰にでも手の届くお求めやすい価格帯になったことがあげられます。なぜそのようになってしまったかは触れませんが、供給過多になってしまったことは否めないのかなと思います。以前でもラコダクの中では1番手の届きやすい価格帯ではあったので、ラコダクあるいは壁チョロをはじめるならクレスからという人も多かった印象ですが、現在ではロイヤリティを保つのも危うい価格帯になってしまいました。誰にでも手が届くということは悪いことではありません。より多くの人に飼育の楽しさを楽しんでいただくことは重要なことだからです。一方で安価なもの、いつでも手に入るものというものは大切にされない傾向にあることも事実としてあります。

という訳でここからが本題です。

爬虫類飼育の世界はホビーの側面が強い趣味です。希少価値が上がれば値段も上がるといったものですが、希少価値=学術的価値ではないのが面白いところです。一般的に野生個体の数が多ければ流通する個体数も多くなります。逆に個体数が減少すれば保護の対象となり、流通数も減少します。現在では保護活動も進んでいるため野生の個体数が回復したとしても再び流通するとは限らないのが現状です。そのため、この限られた個体数を持続していくためのには個人(別に法人でも構わない)での繁殖が求められます。そのようなことから一部では野生での個体数が0に近い中、ペットとしては普通に流通するという一種の逆転現象のようなものが起きたりもします。シャムワニ (Crocodylus siamensis)であったり、マッコードナガクビガメ (Chelodina mccordi)がそれに当てはまります。そしてクレステッドゲッコーも現地では滅多にみられる種類ではありません。

そもそもクレステッドゲッコーは1866年に記載されたあと、1994年に再発見されるまで絶滅したと思われていた種類です。記載後、数匹の個体の発見はあったようですが100年近くは誰にもみつからなかった訳です。恐らく学者も「生きとったんかワレ」と言ったことでしょう。現在でも野生下での個体数は多くないようです。その学者が再発見時(かその後かは不明)にニューカレドニア外に持ち出された個体達の繁殖が軌道に乗り現在に至ります。条件が整えば爆発的に増えるのがゲッコーかも知れませんが、野生下での生態がよくわかっていないため、先人達は苦労したようです。

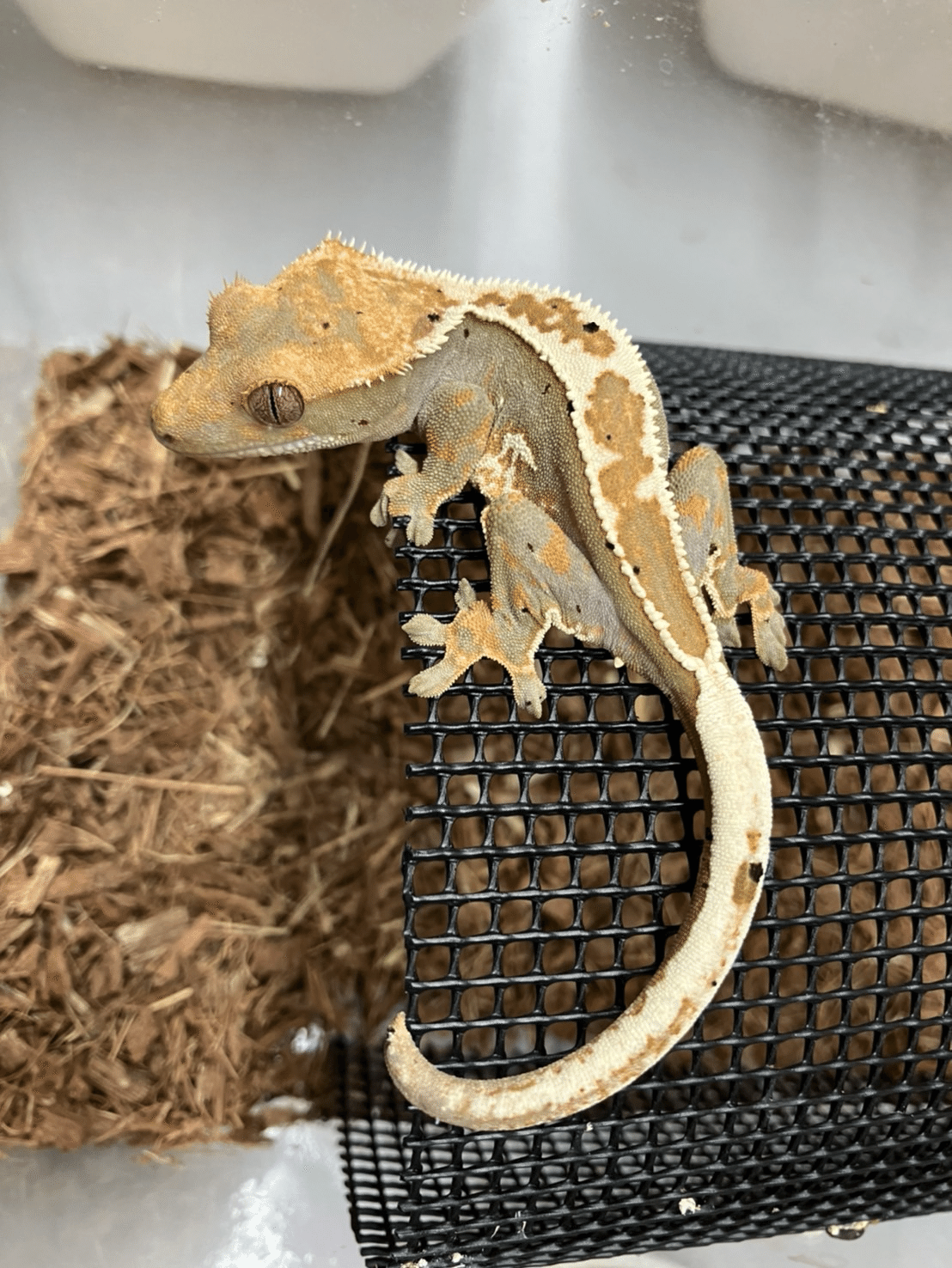

写真はレッドリリーと呼ばれるリリーホワイトの赤が強いタイプ。

このようにクレスは野性下では珍しく、一時は絶滅したと考えられていました。それが現在の日本ではどこでもみることができるという奇跡は非常に面白い話です。これを客観的にみると説教臭い側面もありますが、大量に流通するようになりクレスの歴史を知らないで飼育をしている人も増えたかも知れません。それはそれで構わないのですが、飼育している種類のことに詳しくなれば楽しみも広がるのではないかと思います。これからはじめるという方は、ラコダクは専用の人工飼料も出ているので飼育もはじめやすく良いペットゲッコーになるのではないかと思います。

英雄の書と英雄の印。

憧れや本当に好きなモノは、時代や周りの価値観とは関係なく生き続けます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?