ショートショート(28話目) Change (A side)

東京の夏は暑い。

照りつける太陽の下、街路樹が植えてある通りを自転車で駆け抜ける。

ブリヂストンのロードレーサーは追い風に乗って速度をあげていく。

幸いにも、赤信号には一度も捕まらなかった。

暴力的な暑さが続いていた。

アスファルトが焼ける匂いがして、熱風が頬の横を通り過ぎる。

今日は猛暑日となる予報だった。

学校に着いて自転車の後輪にワイヤ錠をかけると、背中から汗が噴き出してくるのを感じた。

玄関で靴を履き替えた僕は、長い通路を歩いて3年1組の教室へと向かう。

教室に入り、席に着くといつも通り僕の周りには人が集まってきた。

「相原ぁ。昨日の火曜日のダウンタウンみたかぁ?」

『あぁ。もちろんみたよ。最高に面白かったよな』

本当は観てないけど、僕は笑顔で田中にそう返す。

「だよなぁ。マジでシロちゃんは最高だぜ〜」

こうやって、気さくに相手をしていれば僕が嫌われることはない。

高校に入学以来、僕は常に学力成績はクラストップで、所属しているテニス部では昨年、2年生にして都大会3位に入賞した。

嫉妬深い人間はどこにでもいるもので、僕を妬んでいるものはすぐに分かった。

そういう連中に対しても、僕は積極的に声をかける。

笑顔で挨拶をすること。

こちらから話しかけること。

話しかけられたら気さくに応じること。

この3つができれば、僕に嫉妬をしている連中ですら仲間にすることができる。

快適に学校生活を過ごすためには努力が必要だ。

極端に好かれすぎるのは迷惑だが、嫌われるのだけは絶対に嫌だ。

気温が暑すぎても寒すぎても過ごしづらいように、僕はちょうどいい温度のところにずっといたい。

田中が言いたいことをひとしきり話しおえて席に戻ったあと、すぐに八代が話しかけてきた。

「ねえ、相原くん。今度の日曜って空いてる?面白そうな映画が今週から公開されるんだけど、一緒にいかない?」

八代が僕を好きなことは知っている。

八代の見た目はいまどきのアイドルみたいに可愛いが、正直性格がタイプじゃない。

八代とは一度、カフェデートに行ったことがあったが、八代の話は低俗すぎて全く面白くなかった。

それでも、そのデート以来、八代は僕にその気があると思っているのか、しばしば僕をこうやって誘ってくる。

『あー。ごめーん。今週の日曜はテニス部の練習があるんだ。ほら、インターハイ近いからさ。いやぁ、残念だなぁ。せっかくの八代さんからのお誘いなのに』

「あ、そうだよね。大変な時期にごめんね。じゃあ、また今度いこうね」

(冗談じゃない)

僕は心のなかでそう思った。

クラスの中には外見の良さから八代を好きな男子は多い。

八代とデートなんかしてるところをみられでもしたら、クラスの男子の多くを敵に回すことになる。

せっかく築き上げた居心地のいい場所を、たった一度の判断ミスで失ってたまるか。

チャイムが鳴り、ホームルームがはじまった。

ロボットのように、ここ最近の阿部先生は同じことしか言わない。

熱中症には気をつけてください。

定期的にロッカーの整理をしてください。

みなさん、今日も元気に過ごしましょう。

阿部先生の代わりがペッパー君だったとしても、たぶんホームルームは回る。

学校の先生なんて、しょせん教員資格を持ってるだけの大人にすぎない。

小学生の時からそうだが、学校の先生から人生の為になる言葉なんてもらったことがない。

ホームルームが終わり、今日も退屈な授業は始まる。

1時限目、国語。

2時限目、数学。

3時限目、世界史。

4時限目、生物。

朝8時30分から昼の12時過ぎまで、生涯で一度も使われることがないであろう知識の詰め込み作業は行われる。

僕にとって学校の授業は学力テストの準備で、学力テストでトップを取ることで僕はクラスにおいて一定のステータスを保つことができる。

授業に意味なんてない。

それが僕の持論だった。

〜〜〜

4時限目が終わって、昼休み中に高梨が話しかけてきた。

「相原ぁ。学期末テスト近いけど、勉強してる?」

『うん。頭が悪いから、そのぶんちゃんと勉強してるよ』

僕はハニカミを作ってそう言った。

「相原は努力家だよなぁ。俺、努力できねぇからなぁ。あー、次に生まれ変わるなら相原がいいわぁ」

高梨はそういって去っていった。

(馬鹿だな)

長時間の勉強なんて、そんなコスパの悪いことするわけないだろ。

僕は常に教師が出しそうな問題を予測して、それを覚えてるだけだ。

教科書を丸暗記しなきゃいけないと思ってるやつらに、僕が負けるものか。

昼休みが終わり、5時限目ははじまった。

5時限目は美術だった。

僕は美術の時間が嫌いだった。

人より絵が下手だからではない。

異次元に絵がうまいやつがこのクラスにはいるからだ。

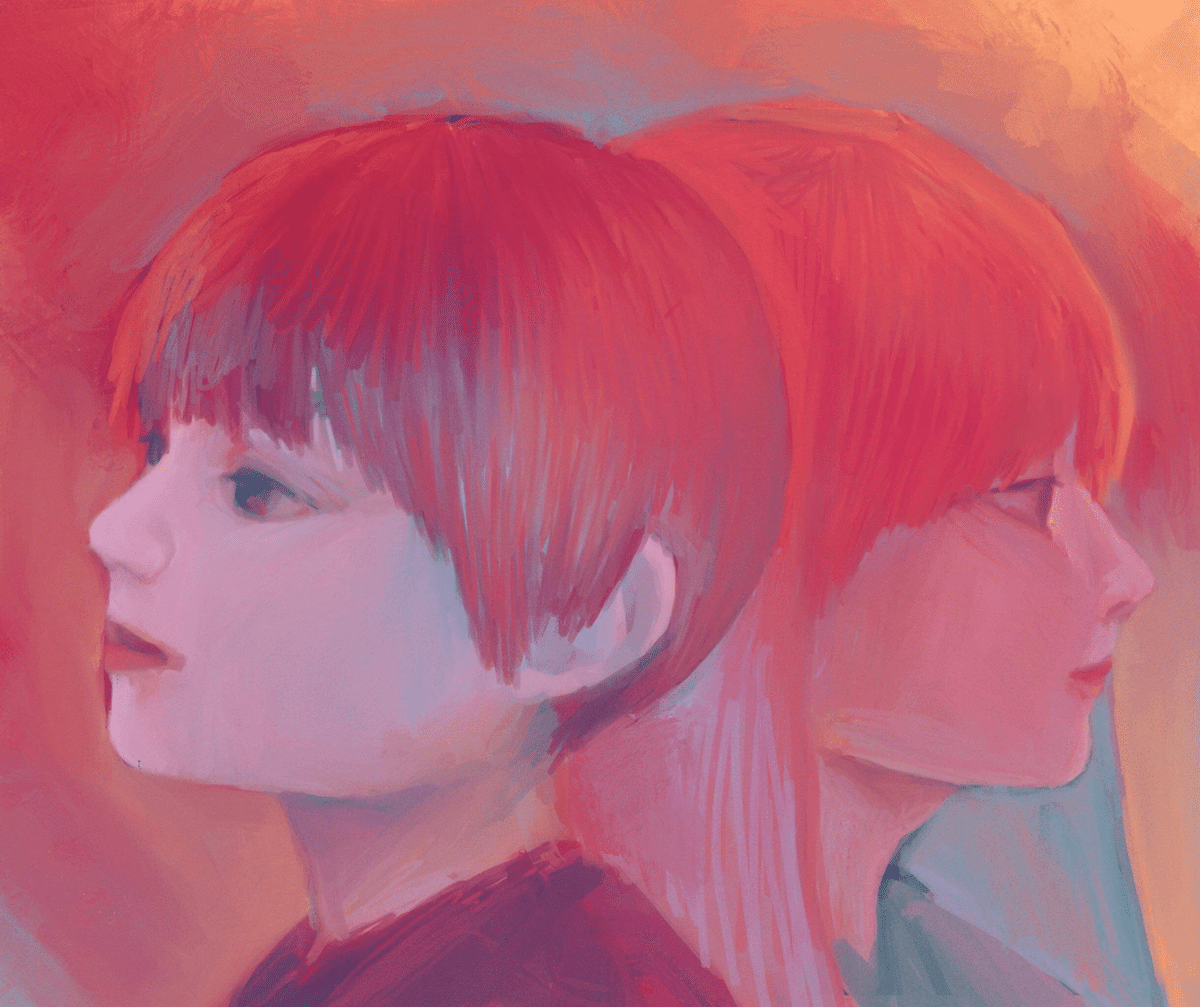

尾藤優里。

彼女は昨年、絵画の全国コンクールで金賞をとった。

素人目にみても異次元の作品を描く彼女に、僕は嫉妬していた。

週に一度ある美術の授業のときだけ、僕はクラスの主役じゃなくなる。

僕は尾藤優里に嫉妬していた。

僕がどんなに器用でも、それが通用するのはせいぜい都内まで。

全国的に通用するスキルがある彼女には敵わない。

尾藤優里にも、以前僕から話しかけたことがある。

だけど、彼女は何を話しかけても暖簾に腕押しで、「うん」とか「ああ」しか言わなくて、次第に僕は彼女に話しかけることをやめた。

尾藤には友達がいない。

勉強だってできない。

だけど、絵画は全国トップクラス。

『パキっ』という音と共に、持っていたパステルが折れた。

力を入れすぎてしまったようだ。

(いけない。冷静にならないと)

この1時間だけやりすごせば、僕はまたクラスの主役に戻れるんだ。

僕は長い長い美術の授業をやりすごした。

終業をつげるチャイムが鳴り、僕は息を一つ吐いた。

ふぅ。

さて、6時限目は体育だ。

〜〜〜

学校の授業が終わり、部活の時間になった。

僕の所属しているテニス部は、とにかく走る。

こんなに走ることに何の意味があるのか、僕にはわからない。

ラケットを持っている時間よりも、走っている時間の方が長いテニス部なんて聞いたことがない。これじゃあまるで陸上部だ。

走る練習が終わり、僕はようやくラケットを持ち、コートに立った。

今日の練習相手は同級生の神野だった。

神野は昨年の夏季大会で僕に次ぐ都大会ベスト8という成績を収めていて、ここ最近もかなり力を伸ばしていた。

僕がサーブを打ち、神野が返してくる。

僕は必死にボールにくらいついた。

元々、神野はコントロールのいい選手だったが、それに加えてスピードが増してきている。

練習でも大会でも、ここ1年、同じ部の選手に負けたことなどなかったが、この日僕ははじめて神野に負けた。

〜〜〜

自転車にまたがり帰路につく。

夜になってもまだまだ外は暑い。

薄暗くなった空をみて、僕は少しだけ憂鬱な気分だった。

帰宅をしてシャワーを浴び、ご飯をたべて、僕はすぐベッドに横になった。

(神野のやつ、いつのまにあんな上達したんだ)

ふと、頭に思い浮かんだのは尾藤優里のことだった。

(全国に通用するスキルがあるって、どんな気分なんだろうな)

僕は目を閉じた。

窓の外では五月蠅いくらいに蝉が鳴いていた。

〜〜〜

......。

目が覚めたとき、見上げた天井がいつもと違うことに気づいた。

木目調の天井。

四方は襖に囲まれている。

起き上がると、いつもの僕の部屋でないことは明らかだった。

畳の部屋。

部屋の角に置いてあるテーブルの上には画材道具が散らばっている。

部屋の端に姿見があり、僕はそれを覗きこんだ。映ったのは、尾藤優里の姿だった。

夢を見ているのだと、僕は思った。

その刹那、襖が開いた。

立っていたのは70代くらいの老婆だった。

「早く学校にいかないと遅れるよ」

老婆はそう言った。

僕はハンガーにかかっていた制服に着替えて、手提げ鞄を持って家の外にでた。

外に出ると、いまいる場所はすぐに分かった。

ここは僕が部活の時に走っているランニングコースの近くだ。

学校までは近い。

僕は歩いた。

途中、遅刻するかもしれないと思った僕は、歩く速度を上げようと思った。

しかし、いっこうに歩く速度を上げることができない。

(なぜだ)

次第に大腿四頭筋のあたりがズキズキと痛みだしてきた。

その上、ただ歩いているだけなのに背中まで痛みだした。

学校についたのは朝のホームルームがはじまる1分前だった。

普段、何キロ走っても息切れしない僕が、数分歩いただけで疲労困憊になっている。

(この夢はいつ覚めるんだ)

ホームルームが終わり、1時限目がはじまるまでには10分ほどの時間があった。

僕(尾藤)が座っている席と反対側の、廊下側の席のほうを見ると、僕がいた。

笑顔で、僕は田中や高梨と談笑している。

(僕って、客観的にみるとこんな感じなんだ)

窓の外を見ると、ポツポツと雨が落ちてきていた。

遠くの空には黒い雲がかかっていた。

〜〜〜

一時限目を知らせるチャイムが鳴った。

国語の担任の三橋先生は定刻に教室に入ってきて、眼鏡をくいっと左手であげ「号令をお願いします」といった。

国語の授業はいつも眠くなる。

おそらく、三橋先生の低い声がそうさせているのだろうと僕は思っている。

身体の疲労感も相まって、睡魔が襲ってくる。

眠りに落ちようとしたその時、三橋先生がいった。

「そしたら86ページから、尾藤さん、音読をお願いします」

はっとして、目が覚めた。

尾藤は、僕だ。

『は、はい』

僕は指定されたページを読んだ。

しかし、言葉がうまくでてこない。

頭の回路と口の回路がつながってないような、そんな感覚だった。

三橋先生が「はい。ここまでで大丈夫です」といったとき、身体中から汗が溢れた。

心臓がドクンドクンと脈をうつのが、耳ではっきりと聞こえた。

1時限目を終えるだけで疲労困憊だった。

2時限目がはじまった頃、今度は頭がズキズキと痛みだした。

(なんだ、この頭痛は)

頭の痛みが気になって、授業のことが何も頭に入らない。

僕は許可をとって保健室へとむかった。

保険室に入ると

「あ、尾藤さん、また天気痛ね。そこのベッド空いてるから」と、栗谷先生に言われた。

『天気痛、、ですか?』

「え?違った?いつも、気圧が下がった日は尾藤さんくるから、てっきりそうだとおもったんだけど」

(気圧が下がっただけで、こんなに頭が痛くなるのか)

僕は栗谷先生に『はい。そうです。少し休ませてください』といった。

空調の効いた保険室のベッドに3時間ほど横になると、徐々に頭痛は収まってきた。

『体調よくなってきたので、戻ります』

栗谷先生にそういって僕は教室へと戻った。

ちょうど昼休憩の時間で、クラスに人はまばらだった。

窓の外は晴れ間がさしていた。

ぼんやりとした意識のまま、僕はその日1日を過ごした。

〜〜〜

尾藤の自宅に帰り、僕はシャワーを浴びてご飯を食べた。

身体が疲れきっていたため、すぐにでも横になって眠りたかった。

自分の部屋に入り布団をしき、横になろうとしたとき、テーブルの上にある画材道具が目に入った。

水彩絵の具、オイルパステル、ボールペンなど、画材道具が雑多にテーブル上に置かれている。

画材道具を見た瞬間、身体中の細胞が目覚める感覚があった。

身体が勝手に動く。

絵の具をパレットに出した僕は左手で筆をとった。

自分の意識とは無関係に、左手が動く。

(なんだこれは)

いままで経験したことがない感覚だった。

興奮と快感が交互に訪れる。

最高潮のエクスタシーを感じ、それから少しずつ意識は飛んでいった。

23時55分。

僕の意識は戻った。

目の前には完成した絵画があった。

あまりにも美しい出来栄えの、湖畔の風景画だった。

(これを僕が描いたのか)

いや、描いたのは尾藤だ。

尾藤はいつも、こんな感覚で絵画を描いていたのか。

そのとき、目の前が急に暗くなった。

テレビの電源を落としたかのような、シャットダウンだった。

〜〜〜

目が覚めて、最初に目に映ったのは真っ白の天井だった。

ここは、いつもの僕の部屋だ。

(やはり、夢か)

スマホを見ると、6時30分だった。

まだ通学までには時間がある。

そのとき、ふと奇妙なことに気づいた。

今日の日付が金曜日になっている。

現実のなかでの昨日は水曜日だったはずだ。

夢のなかで僕が過ごした日は、たしか、木曜日。

つまり、、、、

(あれは、夢じゃなかったのか)

部屋をでて、キッチンにいき、僕はトーストを焼いた。

食べ終わると制服に着替えて、少し早かったけれどロードレーサーにまたがり学校へとむかった。

空には雲がかかっていた。

たしか、今日の降水確率は50%だった。

もしかしたら、雨が降るかもしれない。

昨日、僕は尾藤と入れ替わった。

尾藤の身体は日常生活をするにも困難だった。

尾藤みたいに全国で通用するスキルがある人間になりたいと、そう思っていたが、尾藤は尾藤で大変なんだなと思った。

頭のなかに残っていたのは、絵を描いているときの興奮だった。

あれほどのエクスタシーは、はじめて女の子とセックスをした時ですら感じたことがなかった。

(自分が好きなことをやるって、あんな感じなんだ)

テニスも勉強も、面白いと思ったことなんて一度もない。

僕は常にクラスでのステータスのために勉強やスポーツをやってきただけだ。

(僕の好きなことは一体なんだろう)

街路樹が風に吹かれて揺れている。

いままでの自分の生き方を思い出して、苛立った。

僕は何のために生きていたのだろう。

〜〜〜

教室に入ると、田中がいつも通り僕のところにやってきた。

「相原ぁ、昨日の雨トークみたかぁ?」

「いや、みてない」

「あ、なんだ。みてないのか。そっか」

田中は自分の席へと戻っていく。

いつもみたいに、話を合わせる気持ちにならなかった。

田中が去った後、すぐに高梨が話しかけてきた。

「いやぁ、昨日こそ勉強しようと思ったのに、また勉強できなかったわぁ。相原は、昨日もガリ勉やってたんだろ?」

「いや、全くしてないよ。高梨も、そろそろ効率的な勉強法覚えろよ。どうせ、教科書の丸暗記とかしてるんだろ?早くその勉強法変えたほうがいいぜ」

高梨は驚いた表情で「お、おう。そうだな」と言って、席に帰っていった。

朝のホームルームまでにはまだ5分ほど時間があった。

教室の後ろの扉が開く音がした。

ちらりと扉のほうをみると尾藤がいた。

重そうに鞄を持ち、ゆっくりとした歩調で窓際の席に歩いていく。

尾藤が席についたのを確認して、僕は立ち上がり尾藤の元へ歩いた。

尾藤に向かって『なぁ』と声をかけると、尾藤は少しだけ顔をあげて、僕を見上げた。

『今度の日曜日、予定空いてるか?気になっている映画があるんだ。一緒に観に行かないか?』

僕の周囲が、一気にざわつく。

尾藤は戸惑いながら「部活、忙しいんじゃないの?」と言った。

『部活は休む。風邪ひいたっていってな。で、日曜は空いてるのか?』

「う、うん。空いてるよ、、、。」

『そしたら、朝の9時におまえんち迎えいくから。宜しくな』

僕は振り返り、席に戻った。

席に戻る途中で八代と目があった。

八代から映画に誘われたのは、確か2日前だ。

たった2日なのに、ずいぶんと昔のように感じる。

クラスの人気者、相原は今日を持って死んだ。

これから僕は、誰の目も気にせず自分が好きなように生きる。

ホームルームの始業を告げるチャイムが鳴った。

今日のチャイムの音は、やけに鮮明に聞こえた。

↑B sideはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?