Mリーガーの一打③その1(10/19第2試合:若手選手間の闘いと「だまし合い」)

はい、みなさんこんにちは。カザラキです。

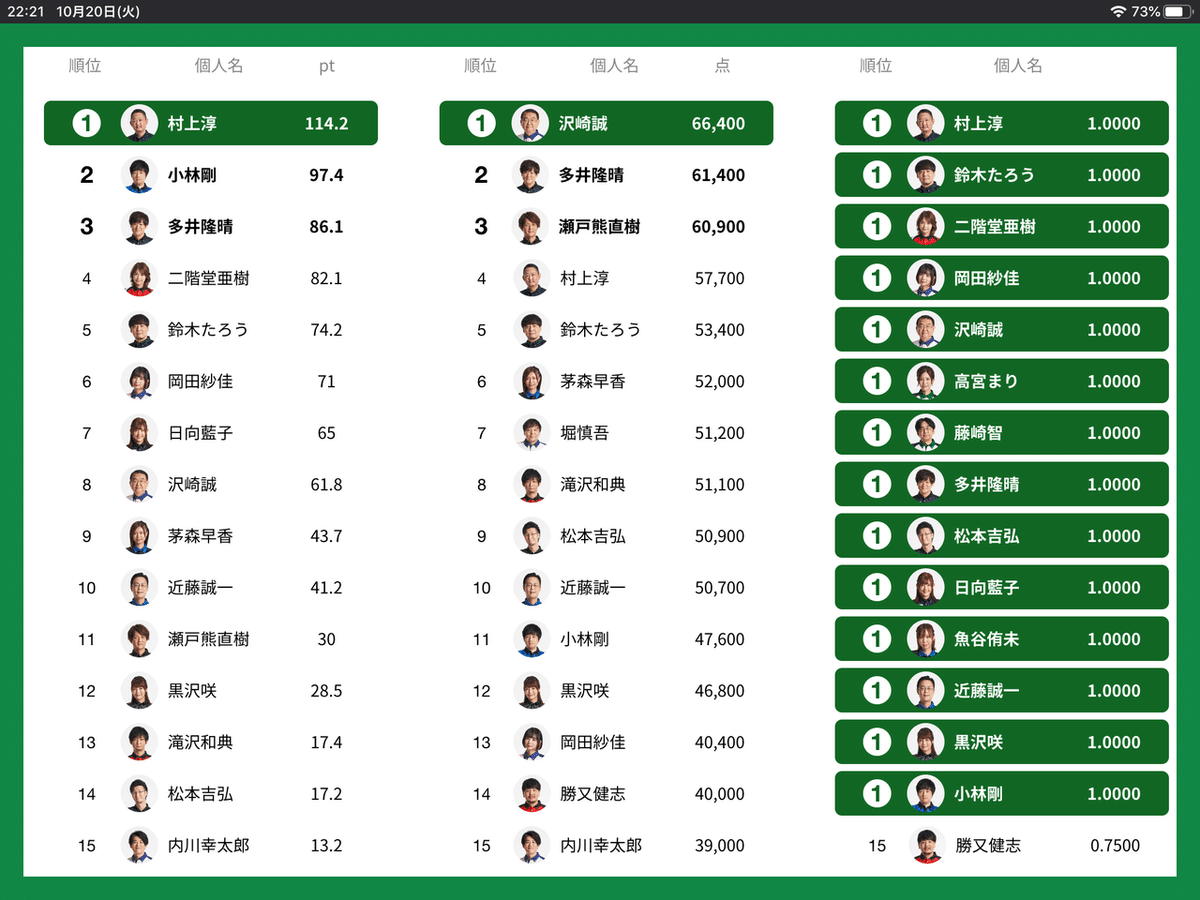

早速ですが、ちょっと下の表をご覧ください。Mリーグの公式HPから、10月21日時点での個人ランキングですが、みなさんはこれをみてどのような印象を持つでしょうか。女性が意外と頑張っている、そんな思いを持ったかもしれませんが、今回はそこじゃなく、男性プロを見てもらいたいのです。1位から順に、村上選手、小林選手、多井選手と並んでいます。やはり「強い」あるいは「エース」などの印象もあるのではないでしょうか。

実は彼らは年齢的にも近く、個人的にこの年代のプレーヤーが今の麻雀界を支えている、あるいは最も強い年代ではないかと思っています。ちなみに村上選手が45歳、小林選手が44歳、多井選手が48歳、その下のたろう選手も47歳。しかも今期だけではなく、これまでの総合成績(2018年と2019年のレギュラー、セミファイナル、ファイナル全て合わせた成績)を見ても、多井選手が1位(498.8p)、村上選手が3位(366.8p)、たろう選手が7位(243.7p)、そして小林選手も8位(125.3p)とやはり成績を残しているのです。(※ざっと計算したんですが、間違っていたらすみません。ちなみに2位が近藤選手(441.3p)、4位が魚谷選手(328.8p)、5位が黒沢選手(313.1p)、6位が沢崎選手(251.5p)と続きます。)

当然その時のチーム状況もありますし、試合数が限られている中で麻雀というランダム性が高いゲームをする以上、現在までの成績に実力が正しく反映されるとは思っていませんが、今までのタイトル獲得歴なども鑑みれば、やはりこの年代の選手は確実に他プレーヤよりも「強い」と思ってしまいます。

さて、では彼らの下の世代、つまり30歳代~40歳代前半の若手選手たちはどうでしょうか。例えば勝又選手(39歳)、内川選手(39歳)、園田選手(39歳)、石橋選手(40歳)、滝沢選手(40歳)などが同い年くらいで、その下の世代では白鳥選手(34歳)や朝倉選手(34歳)などがいます。

個人的な意見ですが、やはり先に挙げた40歳代後半の中堅選手の方が「強い」印象があって、実際に総合成績でも若手選手を上回っています。ちなみに今回対局の選手の総合成績といえば、園田選手が-159.6p、石橋選手が-50p、滝沢選手は+92.2p、そして白鳥選手が-70.8p。未だに苦戦している状況で、今期まだ彼らの誰もトップを取っていません。そう、やはり現時点で「エース」と呼ばれるにはいまだ物足りなさがある、そう感じているのは私だけではないと思います。

ただしかし、Mリーグが長くその人気を保つためには若手の台頭が欠かさず、挑戦し続ける中でいつか実力でも印象でも上の世代を倒していく、そんな場面が近い将来あるべきなのだと思います。では若手選手の中で誰がその筆頭候補となるのでしょうか。それを知るためには、やはり麻雀で勝者を決めなければなりません。若手選手内での闘争の中で。

前置きが長くなりましたが、以上の状況を踏まえて、今回は「中堅選手への挑戦をかけた若手選手の闘争」というテーマでお送りしたいと思います。私もいずれその中に入りたいと思うプレーヤーの一人ではあるのですが、今回は自分が将来超えなければいけない壁を確認しながら、じっくりと彼らの打ち筋を目に焼き付けていこうと思っているので、皆さまもお楽しみいただければと思います。ちなみに今回の闘争、もう一つのテーマは「だまし合い」です。

それではGAME START!!

**********************************

さて東1局。昨年から不調がずっと続いていた園田選手が親番でチャンスが到来します。6巡目に一向聴となり、残り枚数を見ながら萬子のターツを落としていくと、、

ストレートにドラの9索を引いて聴牌。36筒待ちでリ―チ!!

その同巡一発目。滝沢選手にもチャンス手が入ります。七対子聴牌で、ドラの9索か3筒を切れば聴牌ですが、守備型の滝沢選手、ここは一旦受けに回る、、、

かと思いきや、3筒を切ってのリーチ!!

が、こちらは園田選手のリーチの当たり牌。

満貫手なので放銃が悪いわけではありませんが、正直去年までの滝沢選手の打ち方とは違っている感じがしました。実はこの日の第一試合も滝沢選手が出場し、不運にもラスだったので、少しバランスを崩しているのかも…。そんな雰囲気が漂う中、重い重い12000点が支払われました。

続く東1局一本場。ここでは白鳥選手が6巡目からポンをしていきます。メンツ手の保険もかけず、狙うはタンヤオトイトイ赤の満貫一本!

それに対して園田選手は9巡目にこの一向聴。くっつき聴牌で、普通の人なら8索を切ると思いますが…。

なんとここで、白鳥選手に満貫のポンテンが入る8索切りではなく、最も必要そうな4索切り!3索が2枚切られていること、トイトイの白鳥選手に対してやや通しやすい牌であること、あとは一盃口で聴牌しやすいこと(ペン7索待ちでも筋待ちで多少出やすい)などが理由とは思いますが、卓上での雰囲気などによる、他の理由があるのかもしれません。

次巡5索を引いた時には本人もギクッとしたかもしれませんが、その次巡、7索を引いて最高の形でリーチ!!

そして終局直前、見事6索をツモって2700オールのアガリとなりました。

さてここで園田選手について軽く振り返ると、Mリーグが開幕した当初、一番無名だったと言ってもいいのが園田選手でした。そんな彼がまさかのドラフト1位で選抜されると、今のような想像もつかない手順と鳴き判断で「マジカル」と呼ばれ、見事6位でレギュラーシーズンを終え、ドリブンズ優勝に大きく貢献したのでした。

しかし翌年の2019年シーズン、大殺界ともいうべき不運が園田選手に訪れたのです。配牌とツモは冷え切り、得意としていたマジカル鳴き仕掛けも精彩を欠き、以前のような結果を生むことはできませんでした。そして復調の兆しも見せぬままに、レギュラーシーズンの個人成績は屈辱の-377.6pで最下位、チームもまさかのレギュラーシーズン敗退となってしまったのです。

そして2020年シーズン、前シーズンの悪い雰囲気を開幕早々払拭したい気持ちはありながらも、いまだトップを取ることはできておらず、ポイントもマイナスとなっています。また最高位戦という団体では最高のAリーグに所属していて、たぐいまれなる麻雀のセンスと実力は持っていながら、結果がなかなか残せない無冠の帝王。このシーズンで結果を残し、名実ともに若手のエースとなるために、この半荘でのトップを足掛かりとしたい中で、序盤は望み通りの展開となりました。

しかしまだ東1局。若手の中での闘いはそんな簡単には勝ち抜けない、本人もそう感じているとは思いますが、実際ここから数多くの波乱が巻き起こっていくのです。

東1局2本場。南家の石橋が2巡目に選択。5萬を切れば一向聴ですが、2向聴戻しの打2筒。ドラが4萬ということもあって、打点と好形どちらもにらんだ一打。

と、これが見事にはまり、4巡目に早くも36萬待ちの両面待ちでリ―チ!!

そして間もなく6萬をツモり、点パネの1300.2600点。このギリギリ点パネは麻雀打ちの誰もがお得感を得られるものですね。気分よく次局の親へとつなぎます。

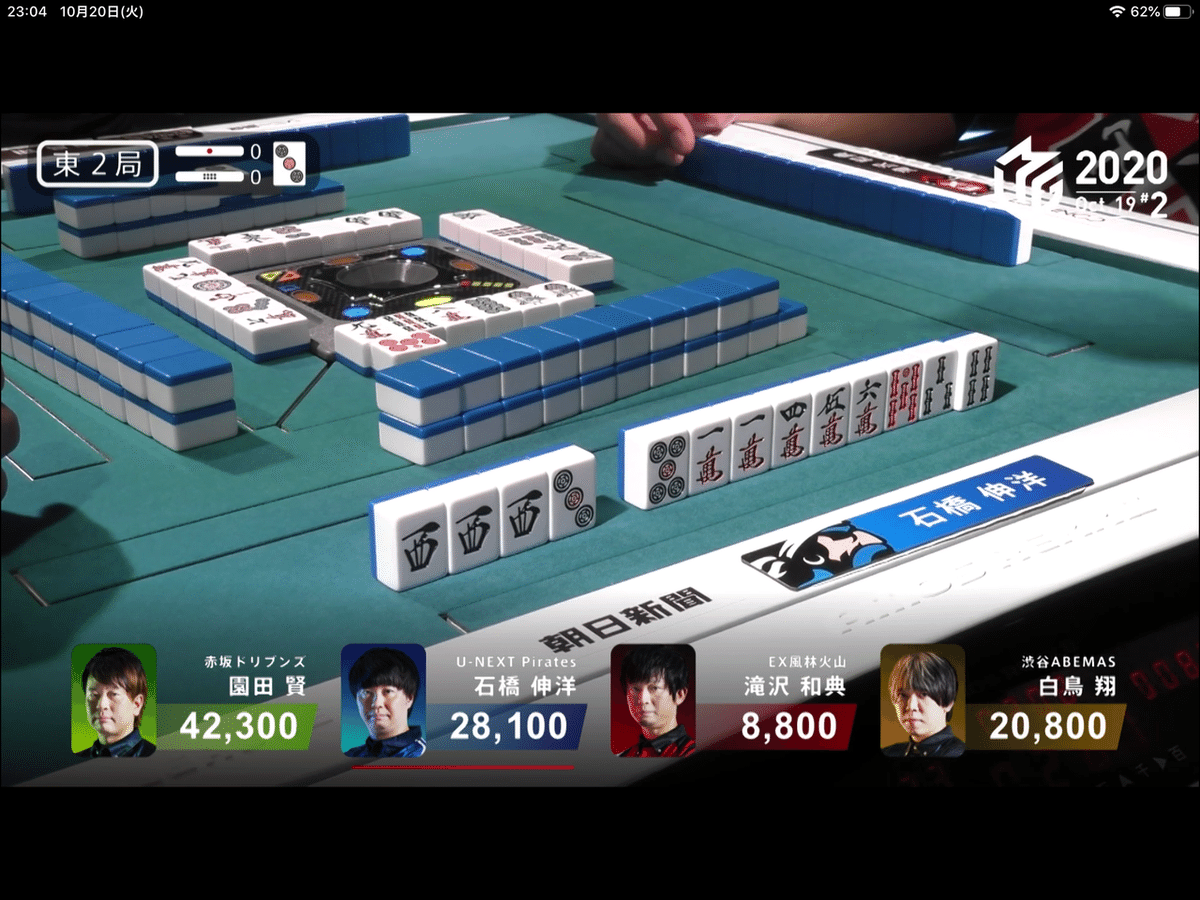

そしてその親番、東2局の7巡目。ここで石橋選手が、TwitterからAbemaTVのコメント欄まで、全てを騒然とさせる一打を繰り出します。

皆様もよくご覧ください。ここから一体何を切りますか。そしてリーチはする?しない?石橋選手の一手は…

はい、まさかの赤5筒切りリーチ!!!?????!??!?!??!?!

急に赤い色に対し嫌悪感を抱いたのでしょうか。あるいはこれを下家の滝沢選手が赤を鳴くことを予測していて、そこからドミノ爆牌がさく裂するのでしょうか!?(すみません、わからない人は片山まさゆき先生の「ノーマーク爆牌党」をご覧ください。)いずれにせよ、まさかの一打によってMリーグ全体が震撼したのですが、その結末は…

はい、特に何も起こらずに、あっさり流局となりました。

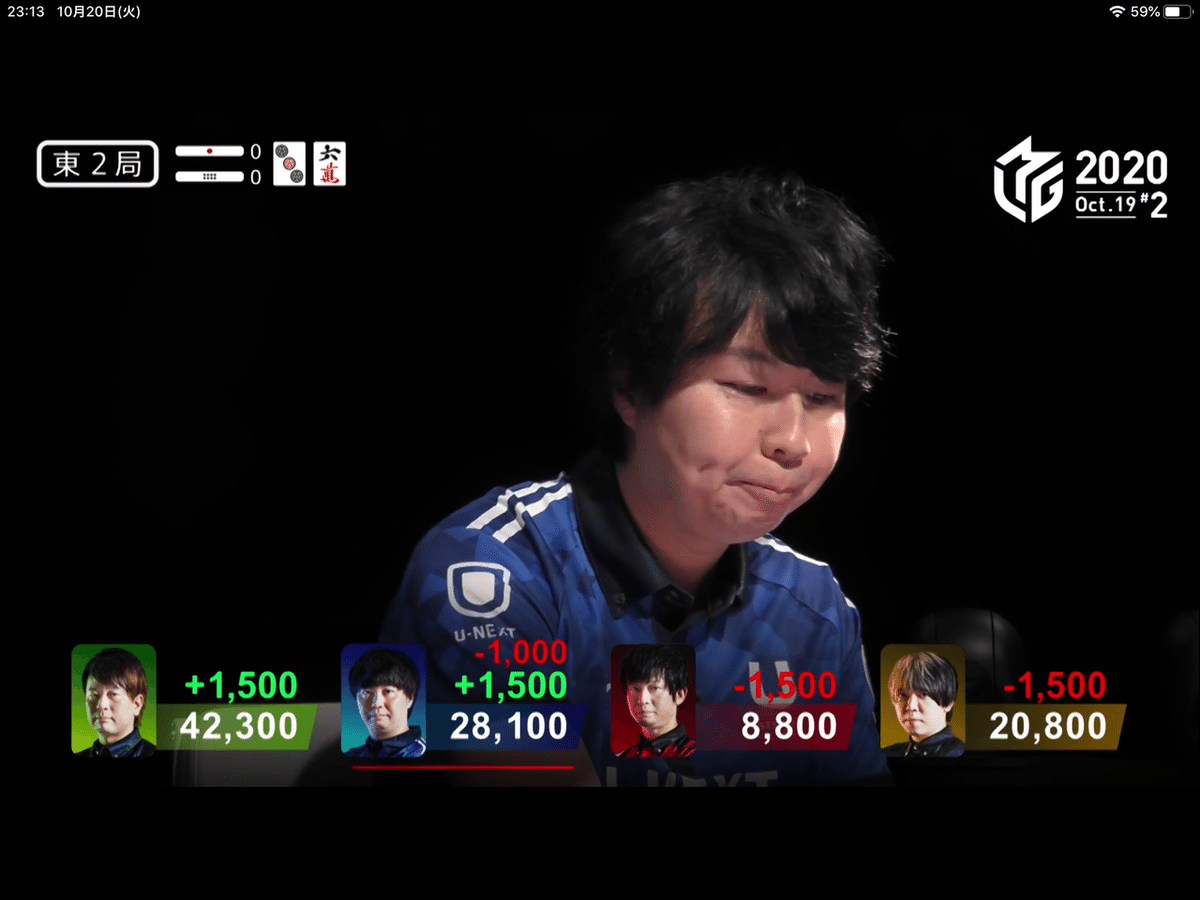

そしてそれを見た他の選手の表情がこちら。

「うわーやってるなー」みたいな表情の滝沢選手。

「マジか」的な表情で若干引き気味の白鳥選手。

そしてかすかに「してやったり」感が表情に出ている石橋選手。

はい、それはそうと本題ですが、なぜ石橋選手はあえて点数を下げるような打牌をしたのでしょうか?解説の内川選手も言っていて、本人も路上感想戦(下のリンク)で話しているので詳しくはそちらをご覧いただきたいのですが、ざっくり言うと、赤5筒を切っておけば1筒が通ったときや、2筒が4枚切れになったときかなり出アガリ率がアップするというものです。そして黒4筒を切ったときの4筒の出アガリはほとんど期待できない以上、点数が多少下がっても出アガリ率を上げる方が得、そんな思考からこの打牌となったようです。

ただ私も含め、この打牌の是非については誰もはっきりとした答えを出していない(よくわからない)のが現状で、この説明を聞いた後もモヤっとしたままの方も多いとは思います。ただ「そういう打ち方もある」ということも頭に入れておけば麻雀の幅も広がるのではないかなと思っています。

「大和証券 #Mリーグ2020」

— U-NEXT Pirates (@unext_pirates) October 20, 2020

【#路上感想戦】石橋伸洋選手

10/19(月)第2回戦

視聴者・ファンの皆さんと同様、控室もそれはそれは盛り上がりましたw 石橋選手本人から話題の東2局「赤5筒切りリーチ」のセールスポイントを解説ですよ!#UNEXTパイレーツ #石橋伸洋 pic.twitter.com/kdsdpjq0CN

さて、ここで石橋選手についても簡単に紹介しますと、園田選手と同じ最高位戦所属で、その最高タイトルである最高位や發王位を獲っていることから、実力は折り紙付き。戦術本も「黒いデジタル」をテーマに2冊執筆していて、そこでは「様々な戦術が世に広まっている中で、他プレーヤーと差をつけるには相手の裏をかかなければならない」といったことが書かれています。かなり上級者向けで、私が読んだ印象では「少し深読みしすぎじゃないか?」と思う部分もありましたが、新しい知見を与えてくれ、手作りと読みの幅が広がったのも事実。そしてこの「黒いデジタル」的戦術の最適の例が今回の4筒切りで、やはり「裏をかく」という戦術をしっかり示してくれたのでした。

しかしながら、石橋選手の現在の立ち位置と言えば、最高位戦では上から3番目のB1リーグ所属、Mリーグもドラフト3位で滑り込み、ということでやはりこの辺りでブレークスルーとなるような結果を残したいというのも正直なところ。特に1番注目されているMリーグでは、前期のポストレギュラーシーズンでは活躍したもののトータルでは大きく負け越しているだけに、今期は絶対に負けられない、そして早く一勝をあげたいという思いは強いのですが…。さて、十分トップを狙える2着目にいる現在、どのように相手の読みを外し、勝利へと向かって行くのでしょうか。

さて、話は再度卓上へと戻って東2局の一本場。南家の滝沢選手が仕掛けます。白をポンして打6筒………むむむ、この絵を見て何か異変を感じませんか?もし何かに気づいたなら、なかなかのMリーグ通、あるいは滝沢選手通かもしれません。

更に滝沢選手は仕掛けます。5萬を鳴いて4萬切り。

むむむ、、やはり何かを感じないでしょうか?

そして12巡目に2索を引き、3索を打って聴牌…なのですが、やはり少し違和感は感じないでしょうか。

はい、もったいぶっていましたが、言いたかったことは今の滝沢選手の点棒状況。ーーー7300点。つまり断トツラスと言ってもいいこの状況で1000点の仕掛けをする、それは何を物語っているのでしょうか?

まず一般論から言いますと、この鳴きはリスクが高いわりにメリットの少ない鳴きであるということです。鳴いて守備力を低くする一方で、アガったとしても点数はほとんど変わらず断トツラスのまま。はっきり言うと「あまりお勧めできない鳴き」ということになります。

しかし、です。滝沢選手と言えば面前守備型の選手。その彼が2つも仕掛けて点数はたったの1000点。そんなことがあったでしょうか。そう、なかったのです。………少なくともこれまでは。

ではあの仕掛けはどのような仕掛けか。他家にはこのような可能性が頭をよぎります。―――ドラ暗刻 or ドラ対子。そして案の定、東を切れば聴牌の石橋選手も・・・・9筒を切ってオリざるを得なかったのです。

そう、はっきり言うと、滝沢選手は今までの印象を使って必死で周りのプレーヤーをだまそうとしているのです。相手に高い手をアガらさないようにこの局は「かわしの一局」とし、相手にプレッシャーを与えつつ、自分がアガることでこれ以上差を広げられないようにしているのです。―――次局以降の逆転を狙うために。

そして流局直前、見事に4筒をツモり上げたのでした(まあ流局しても同程度の収入なので本人はどっちでもよかったかもしれませんが)。

さて、滝沢選手のこの打ち方ですが、個人的にはワクワクさせてくれるものとなりました。普段の打ち方を(一瞬)捨てて相手を驚かせるような一手を打つ、石橋選手の先ほどのリーチもそうなのですが、それは一時の勝ち負けや成績のみを追求するものではなく、何か楽しさを運んでくれるものじゃないかと思います。個人的な意見ですが、麻雀にはパズル的あるいは効率的な部分だけではなく、心理的あるいは駆け引き的な部分が強く出たやり取りも含まれていて、これらの複雑な絡み合いこそ、麻雀が人々を魅了する理由に他ならないと思っています。石橋選手のあの赤5筒打ちの選択、そして滝沢選手の思い切った仕掛けはその最たるものであって、だからこそ人々はその一打に大きく心を奪われるのでしょう。

さて、局面はまだ序盤の東2局。若手選手同士の「読み合い」「だまし合い」は一気に熱量を帯びてきました。今後どのような駆け引きが行われていくのでしょうか。

と、序盤の段階でかなり記事が長くなったということで、申し訳ないですがここで一旦締めさせていただきます。続きはなるべく早めに仕上げたいと思いますので、気になる方はフォローよろしくお願いいたします!また、「スキ」やサポートなどもしていただければ更なる励みになりますのでよろしくお願いします。それではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?