投球障害を足部から改善するための現場でできる距骨下関節インソールパッド編

インソールでできることは、疼痛軽減、消失、バランス能力向上、投球フォーム改善、動作改善など選手や患者さんが意識しないで変化させる事が可能なアプローチです。

距骨下関節インソールのみなら、現場でも臨床でも短時間で行う事が可能です。

インソールから想像することは、

『足部評価が難しい』

『ハードルが高い』

『歩行評価が自信がない』

そんな声をよく聞きます。

しかし、インソールのパッドを使用することはそんなに難しくはありません。

評価、パッド、確認(再評価)ができれば問題ありません。

今回の距骨下関節のインソールは評価とパッド方法について紹介致します。

次回は横足根関節インソール編です。距骨下関節インソールからの流れが大事です。

C-I Baseballの須藤慶士です。

今年のC-I Baseballが発信する「トレーナーマニュアル」では、野球のケガに関わる専門家向けの臨床編と選手のパフォーマンスに関わる現場編について配信していきます。

今期はスタッフを増員し、さらにパワーアップした情報を配信していきますので、引き続き、ご参考いただけたらと思います。

これまで多くの方にご購読頂き大変感謝しています。

2021年「トレーナーマニュアル」ぜひご活用ください!

臨床編は『肩』『肘』『足』を配信してまいります。

『肩』小林弘幸

『肘』新海貴史

『足』須藤慶士

半年かけてnoteを読むことでインソールができるようになるようになります!

6月:距骨下関節評価・アプローチ・テーピング

7月:横足根関節評価・アプローチ・テーピング

8月:足趾評価・アプローチ・テーピング

10月:距骨下関節インソール

11月:横足根関節インソール

12月:距骨下関節〜足趾インソール

■はじめに

投球や打撃を行う際に、『蹴り出し』『踏ん張り』が必要です。それらの動きを行うのが『足部』です。

cocking〜accelerationで軸足の構造破綻が起こると下腿内旋し、骨盤の早期回旋が早まってしまいます。

さらには、体幹の投球側へ側屈し、肘下がりを起こしてしまいます。

ですから、足部を理解することが重要なのです。

その足部でも重要なのが『距骨下関節』です。

選手の距骨下関節の構造は左右異なります。その異なった距骨下関節を評価し、足に適した状態に誘導することができると、選手のパフォーマンスは向上します。

ただ単に内側アーチを上げるというのはよくありません。アーチを上げれば足部構造が良くなるのであれば、我々の仕事はいりません。

痛みや、パフォーマンス低下の理由は足部に起こることはよくあります。

苦手だという方が多いと思いますが、6月からのnoteをご覧になっていただければ現場でも臨床でもインソールができるようになります!

・・・・・・・・・本文・・・・・・・・・

■インソール作製時に必要な評価

|足部評価との組み合わせ

足部の局所評価のみでは確実な評価とは言えません。

色々な評価を組み合わせて答えを探していきます。

本来インソールは足部評価だけでなく、姿勢、歩行、疼痛評価、靴、運動時(プレー時)の動作などチェックしなければならないポイントは数多くあります。

これらのポイントは今後のnoteで記載予定です。

今回は、足部評価と体幹回旋動作、バランステストの組み合わせから導き出すインソール パッドの入れ方を紹介致します。

バランステストは『PUSH TEST』を使用します。

PUSH TESTについてはこちらをご参照ください。↓↓↓

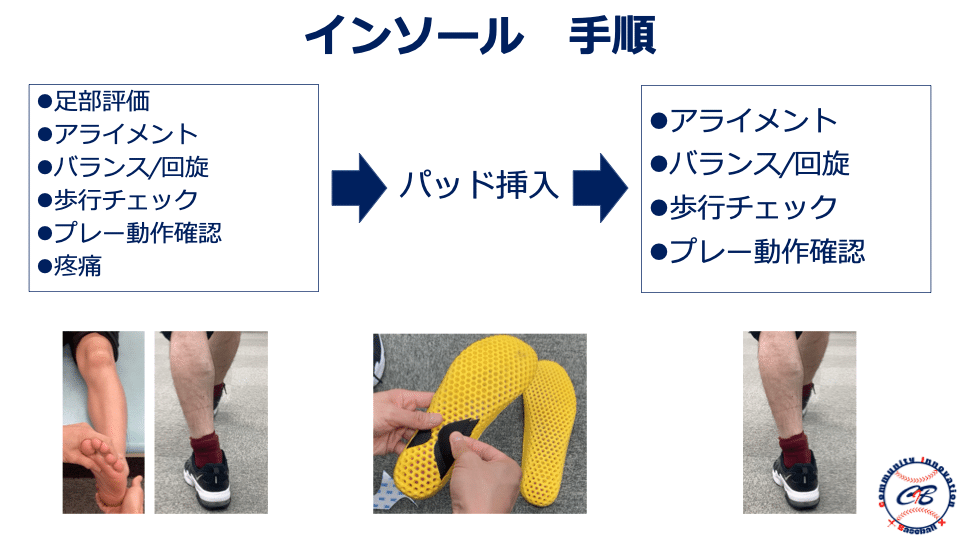

|インソール 手順

足部:形状・動き・指標中間位

アライメント:上行性・下行性での姿勢と足部の繋がり

バランス(PUSH TEST):足部との繋がり・全身の対応

歩行:足部の動き・全体の動き

プレー動作:長所・短所

疼痛:部位・肢位

上記をチェックし、足部評価が間違っていないかの確かめ、足部動作が起こす問題を確認し、足部誘導方向を決めます。

足部評価のままパッドを貼り、インソールが正しいかどうかの確認をバランスや歩行動作を行い評価します。

インソールはその繰り返しです。

パッドがその足に合わない位置や高さなら必ずバランスや動作は崩れます。

■距骨下関節評価 復習

|距骨下関節 指標中間位とは?

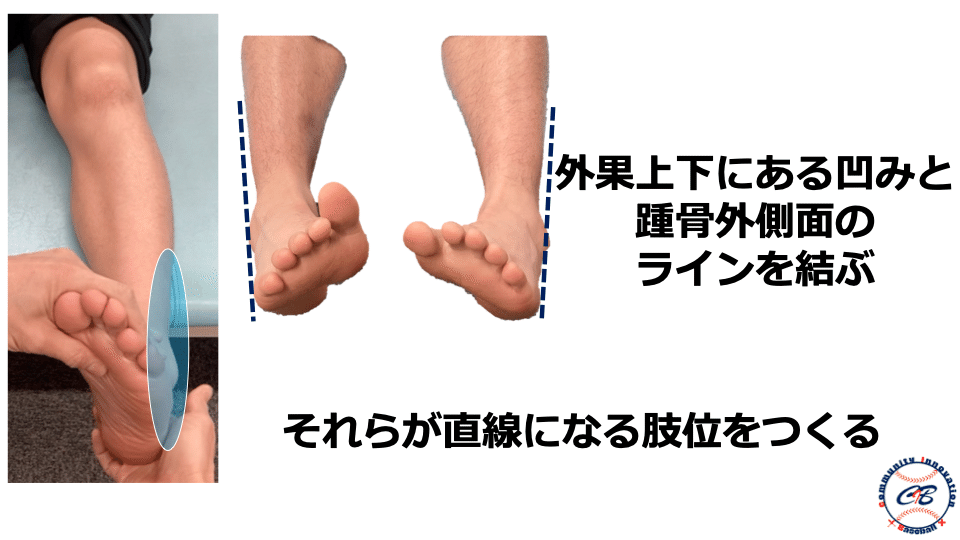

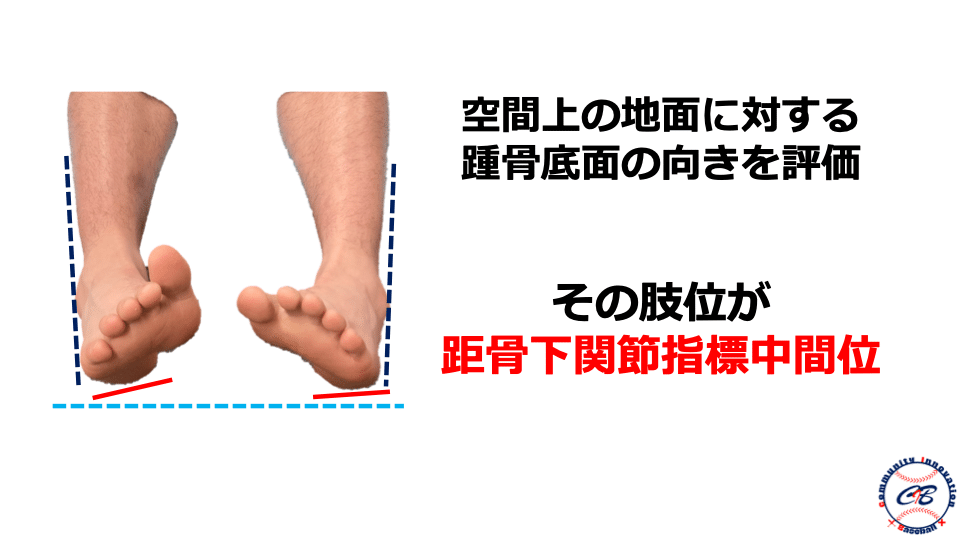

外果上下にあるラインが直線になる位置を作り、空間上の地面に対する踵骨底面の向きで距骨下関節回内・回外を評価します。

この肢位を

距骨下関節指標中間位

と言います。

指標中間位を軸にして回内・回外と距骨下関節は動きます。

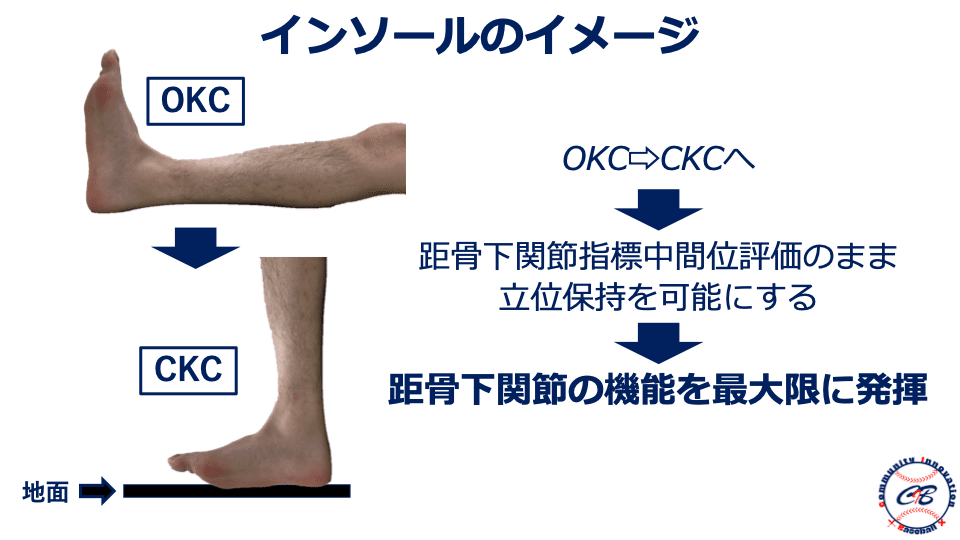

評価は非荷重位(OKC)で行います。

なぜかと言うと、CKCだと荷重がかかることにより、その距骨下関節だけでなく横足根関節や足趾の機能が含まれるので、純粋な距骨下関節の肢位がわかりにくいからです。

ですから、OKCで距骨下関節評価を行う必要があるのです。

理想の距骨下関節肢位は、OKCでの指標中間位のままの肢位で立位がとれることです。

指標中間位のまま立位保持ができれば、立位動作で距骨下関節の回内・回外の動きがスムーズに行えるようになります。

|距骨下関節 指標中間位 評価

●まず選手に長座位または仰向きになってもらいます。(脱力できる姿勢)

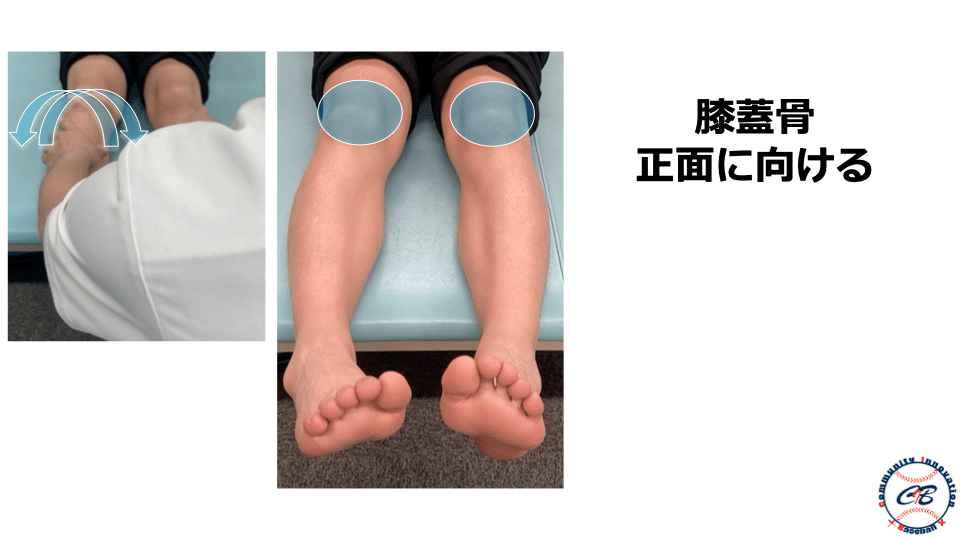

●膝蓋骨を正面に向けます。(膝蓋骨を正面に向けた肢位が膝関節正面)

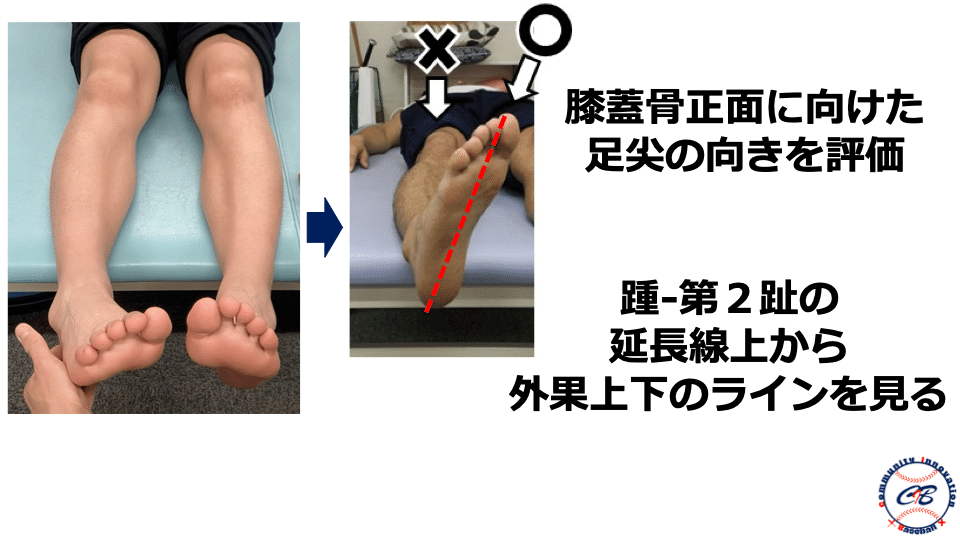

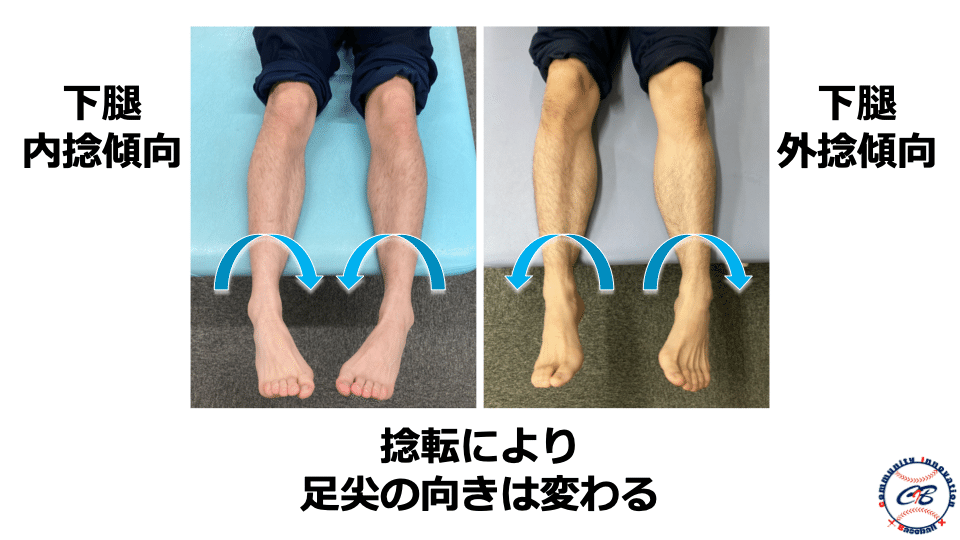

●下腿の捻転を見ながら、足尖の向きを決め足尖の方向から足部を見ます。(足尖は踵と第2趾を結んだ線)

●足尖の方向から外果上下にある凹みと踵骨外側面のラインを結び直線になる肢位を作ります。(踵骨を回内・回外させて直線を作る)

●空間上の地面に対する踵骨底面の向きで指標中間位を判断します。

■距骨下関節と体幹回旋

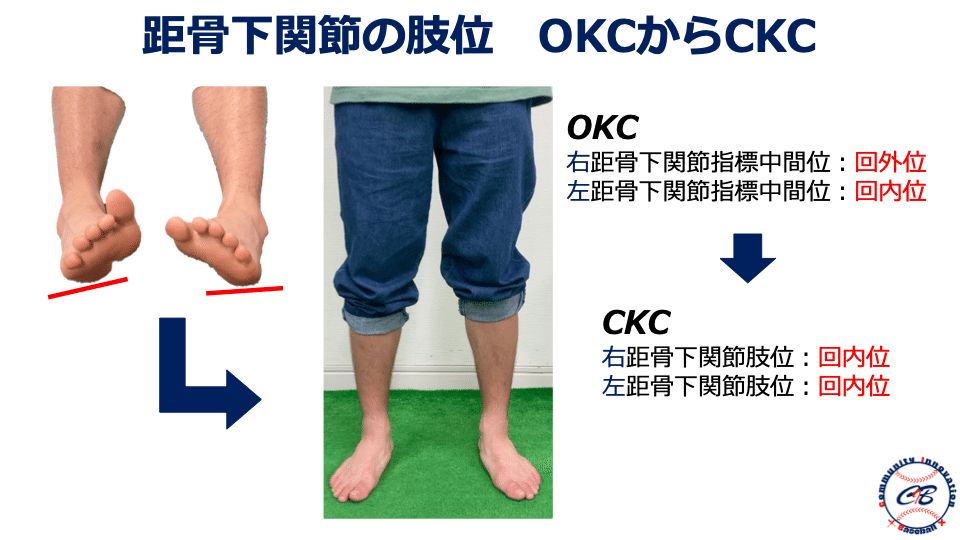

|距骨下関節 OKCとCKCの違い

ここで気をつけていただきたいことは、

OKCとCKCでの距骨下関節肢位の違い

についてです。

OKCで距骨下関節指標中間位を評価しました。

立位(CKC)になるとその肢位は崩れるということです。

距骨下関節指標中間位はその足の中間位です。

その足の距骨下関節の理想の状態を評価できるのがOKCでの評価です。

仮に距骨下関節指標中間位が『回外位』だとします。

立位になると指標中間位で保持する事ができず回内位になってしまいます。

|距骨下関節の動きと体幹回旋

スライドに例を記載しておりますのでそれを参照にしながらお読みください。

ここから先は

野球トレーナーマニュアル

【C-I Baseballトレーナーのトレーナーマニュアル】 投球障害肩・肘、腰痛、捻挫、肉離れ、下肢障害など野球におけるケガの関りを専門…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?