「日本の閉塞感」はどこから来ているのだろう?

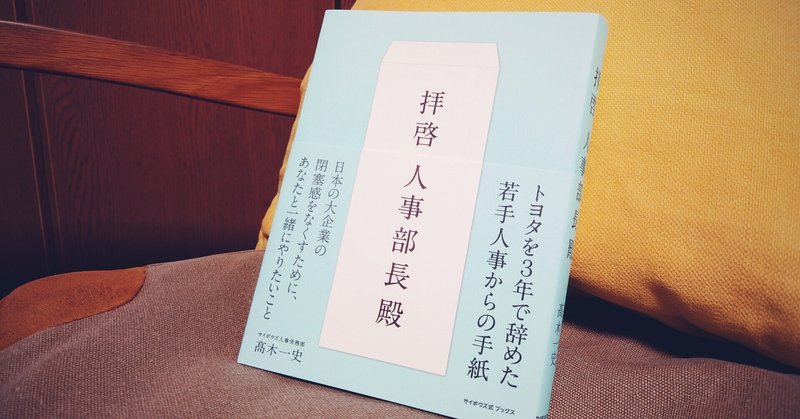

サイボウズで人事を務める髙木一史さんの著書『拝啓 人事部長殿』が6/17(金)に発売されました。

サイボウズ式ブックスからは山田理さんの『最軽量のマネジメント』に続き、2冊目の本。3年という長い時間をかけて、満を持しての出版です。

出版の経緯は髙木さんのnoteに譲るとして、ここでは私から見たこぼれ話を綴ろうと思います。

私がプロジェクトに関わることになったのは2020年。当初は“『サードドア』の会社版”みたいな感じで、若き人事がさまざまな企業を訪ね歩くような内容を考えていました。

そこで、ピックアップした企業を取材しながら、併行して「髙木さんを若手人事のオピニオンリーダーとして打ち出していこう」ということで、手はじめにnoteを書いてもらったのですが、途端に大バズり。

これを読んでメンバー全員が思ったのは、「髙木さん……めっちゃ書ける人では??」と。取材を続けながら、第2回、第3回と連載を重ねるなかで、髙木さんの思考が深まり、アウトプットも昇華されていく──。そんな好循環が生まれはじめたので、「これはいったん、髙木さんに全部書き切ってもらおう」となりました(通常業務と併行してこれだけ書くのは本当に本当に尊敬しかありません…!)。

なので、私はおもに「第5章 現地現物レポート」全12社取材を構成させてもらいました(この1章だけでも通常のビジネス書1冊分くらいのボリュームはあります!!)。

『拝啓 人事部長殿』の素晴らしいところは、「3年で辞めてしまう(今はもう1年くらいになっているかもしれない)」新卒社員の多くが感じている、日本の大企業に対する閉塞感の正体を、濱口桂一郎さん、海老原嗣生さん、小熊英二さんといった労働政策や人事制度、歴史社会の専門家の方々の著作を私淑しながら、解き明かしていること。

大企業が取り組む人事制度改革について実例を挙げ、「一気に変えるのは難しいかもしれないけど、これなら取り入れられそう」と、多角的かつ建設的に人事制度を変えていく手がかりをつかめること。

「サイボウズにしかできないでしょ」といった疑念に対して、そこに至るまでのプロセスを克明に明らかにすることで、「100人100通りの人事制度」に説得力と必然性を持たせていること……などなど。

読んでいると、「うっすらそうかなぁとは思っていたけど、やっぱり日本社会は社会保障を企業に担わせているから、『大企業の正社員』になることが既得権益化して、格差構造の要因になっているんだな」とか、「確かに、社会はとっくに『インターネット的』になっているのに、会社のしくみはデジタルネイティブ世代からすれば意味不明だろうな……」などと、「なるほど!」と腑に落ちまくる感覚があるはず。

個人的にはやはり、12社の制度改革のプロセスから見えてくる「いきなり完璧を目指すのではなく、まずはできるところからやってみよう」というチャレンジ精神と、制度改革を進めるなかで議論を深めることが、結果として組織活性の活力にもなっている……という実例には、「悩める人事」の方々は、勇気が得られるのではないか、と思っています。

余談ですが、某HR系企業で働く我が夫は、これまで私が関わった書籍のなかで真っ先に「これは絶対面白いでしょ」と本を持ち去っていきました

そして何より……髙木さんの熱量の高さ。これはもう、明らかに「トヨタへのラブレター」だと思います。もちろん、トヨタ自動車は売上も時価総額も世界トップクラス、名実ともに日本一の会社ですから、「変える必要はないのでは?」と思う方も多いでしょう。でも世界的なEVシフトの流れには、明らかに後手を踏んでいるし、日本の家電メーカーの二の舞にならないとは言い切れません。売上を伸ばすなかで、いかに次の一手を仕込んでおくか。トヨタも「Toyota Woven City」など新たに打ち出していますが、さらに変革へ進む後押しになるのではないかな……と思います。

「日本企業の閉塞感」を打ち破るヒント、先行研究から日本企業の構造を紐解きつつ、豊富な事例から「うちの会社でもやれることがある」へと橋渡ししてくれる一冊です。 ぜひ。

読んでくださってありがとうございます。何か心に留まれば幸いです。