転職市場の「生ける屍」とならないために、僕が出来るたった2つのアドバイス

スタートアップ界隈には「リビングデッド(Living Dead)」=「生ける屍」という言葉が存在します。

定義は後で述べますが、一言で言えば「その市場においてダラダラと存在している様」を表した言葉です。

これはどの市場にも当てはまる考え方であり、転職市場/労働市場も例外ではありません。

今回は、「転職市場におけるリビングデッドにならないための必要条件」についてお話ししたいと思います。

少しいつもより長いですが、是非最後までご一読ください!!

最新の転職市場動向

増え続ける転職希望者

まず足元で転職市場がどうなっているのか、お浚いしてみたいと思います。

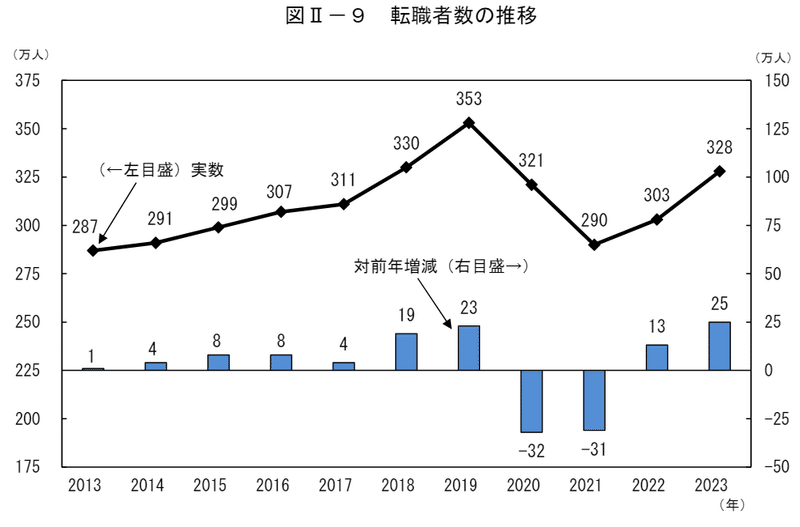

総務省が毎年発表している「労働力調査」によると、「転職希望者数」は年々右肩上がりで推移しており、2023年調査ではついに「1,000万人」を超える1,007万人に達しました。

同様に「転職者数」もコロナ後の2021年に底打ちし、2023年は前年比25万人超の328万人まで戻りました。これだけ見ると、「労働市場の流動性が高まっている」と見ることが出来る気もします。

ですが、私はあまりそう思っていません。

本当に流動性は高まったのか?

(労働市場に触れている)私個人の意見になりますが、足元の若干の流動性の高まりは、「転職0回の人が初めて転職する比率が高まった」のではなく「転職経験のある人がより転職した」ことによる影響が多いと感じます。

最近では黒字状態でも早期退職を募る企業が増えてきており、上表の動きは決して「転職0回の人達が能動的・積極的に転職する状態になった」と言えないのではと思います。

リクルートワークス研究所の調査では「転職希望者の約87%は1年後に転職していない」という結果も出ているなど、まだまだ「流動性拡大」の一歩を踏み出しただけ、という方が正しい気がします(それでも、良いことだと思います)。

「理由・目的」が不明確だと「屍」になる

「リビングデッド」の定義

最新の転職市場を簡単に押さえたところで、本題に入ります。まず、スタートアップ業界における「リビングデッド」の定義は以下の通りです。

ベンチャーキャピタル等が投資しているベンチャー企業/スタートアップ企業が、IPOもできず、しかし倒産はしない程度にお金がまわり、ダラダラと存続している状態のこと

そしてこれを出典としての、私が考える「転職市場におけるリビングデッド」の定義は以下。

転職サイトには登録し、不定期に閲覧はする。少し熱量が上がった時や現職に不満が生まれた時に周囲に転職の相談をしたり、たまに選考を受けたりするものの、結局ダラダラと何年も転職しないでいる状態

なお、理解をいただきたいのは、私はこのnoteを通じて「転職を推奨」したり、「屍になる前にさっさと転職しろ」と言いたいわけではないです。

この「ダラダラと」という部分が重要で、ここに問題提起と解決策の提示をしたいものです。

私の考える「良い状態」

私が「良い状態」と思うのは以下のような状態です。

1.今の会社・業務にとにかく集中し、転職活動は行っていない

2.今の会社・業務に集中しつつ、自身の社内条件を上げるための武器を得ることを主たる目的として転職活動を実施している

3.熱量高く転職活動を行いつつ、現職でも期待役割は果たしている

つまり、「転職活動をする/しない理由・目的」が明確であるかどうか、がポイントです。一番良くないのは、

理由と目的が不明確なままダラダラと転職活動を行い、時として『まあいつでも転職できるし』というような言葉を嘯き、今の仕事にもコミットしていない状態

と思います。この状態の人は、「現職でもパフォーマンスが出辛く、また転職活動も成功し辛い」という、最も幸福感も生産性も低い状態になっていることが多いです。

そして、こういう人がめちゃくちゃ多い。びっくりするほど多い。

こういう人から相談を受けた時は、「あなたは生ける屍ですね」とは言わないものの、現状の厳しさをある程度ストレートにお伝えしています。

なお、この2年強で結構な数の面接を行って来ましたが、「"今"を生きているかどうか」は直ぐに分かります。そして、面接で"今"を生きていない人が採用されることは非常に難しいと思います。

「生ける屍」を生む「失いたくない」という想い

「プロスペクト理論」をご存知でしょうか?

これは 「人は損失を回避する傾向があり、状況によってその判断が変わる」という意思決定に関する理論です。でも、わざわざ「理論」なんて言わなくても、直感的に分かりますよね。

100を得ることによる喜びと、100を失うことに対する辛さは、多くの人にとって後者が勝つ。人間は「失う」ことが恐れ、「削る・減らす」ことをとにかく躊躇する生き物なのです。

そして、「転職をすることで何かを失う」と思う人ほど、怖さで足がすくみ、転職活動をしてる「フリ」をして自分も他人もごまかすのです。

ちなみに、転職相談を受けた時に「恐れるな!」とか「リスクを取らないとリターンは生まれない!」と言ってる人がいますが、全く意味が無いことをご理解いただけると思います。

「失うことを恐れる」のは人間の性質であり、そこに個人の価値観が乗ってくる話なので。転職の時だけ一気に人が変わる、というのは無理な話です。

【アドバイス①】「失うかも」と思う状況をとにかく作らない

「実力カーブ」と「賃金カーブ」

つまり、論理的帰結として「失うかも」と思う状況に至ったら既に詰んでいると言えます。

渡邉正裕氏の『「賃金カーブ」視点で見るいい会社の選び方』という動画が分かりやすいのですが、以下でいう「実際の業務貢献カーブ」と「賃金カーブ」の差分がポイントです。

以下では、「実際の業務貢献」=「実力」と言い換えさせていただきます。

この動画では「賃金カーブが実力カーブよりも上」の「プラチナ企業」として三菱商事が、「カーブが重なっているPay now型起用」としてデロイトトーマツが挙げられています。

ここで渡邉さんが「プラチナ企業は総合商社くらい」と仰っていますが、僕はそんなことは無いと思います。

新卒獲得競争は厳しくなっていますし、エンジニアの報酬の爆謄は止まりません。コンサル業界も採用数爆増させながら、報酬水準は維持しています。

実力が不透明な候補者に対しても、より高い賃金を提示しなければ、雇用すること自体難しい社会になってきていますので、「賃金>実力」となる瞬間は軒並み増えていると思います。

若いうちは「賃金」が「実力」を上回る会社にはいかない

そして、その状態こそが「失うかもしれない状態」な訳です。

自分は500万円分の働きしかしていないのに、800万円もらえてしまう。つまり、転職したら300万円「失う」かもしれない。

率直に言うと、自分の能力か自己認識力に大きな自信がないのなら、若いうちにそういう会社に行くことは慎重になった方が良いと思います。

この動画では「Pay Later型」が少しネガティブに言われていますが、僕は実力が付くのならPay Later型で全然いいと思います。転職して、次の会社で稼げばいい。

まさにその「プラチナ企業」の住友商事にいた人間として、「詰んでいる」人を何百人と見てきました。

『分かっちゃいるけど辞められない』

この言葉を何度聞いたことか。「プラチナ企業入社リスク」を十分に理解した上で就職活動をすることをお勧めします。

【アドバイス②】外部との関わりを持ち続け、「不都合な真実」から逃げない

「賃金」>「実力」、気づかないふりしても脳は分かってる

人間ならば誰にでも、現実の全てが見えるわけではない。多くの人たちは、見たいと欲する現実しか見ていない

これはユリウス・カエサルの言葉ですが、皆さんも心当たりあると思います。私もそうです。得たい情報が入ってくるチャネル・人が好きですし、嫌な情報は意識・無意識的に避けているところがあると思います。

一方、「自分にウソをつくことが出来ない」と良く言いますが、それもまた真です。

心のどこかで「分不相応に給料をもらい過ぎなのでは」と思っている場合、それをどれだけ無視したとしても、人間の脳に「強制的忘却」という機能が付いていない以上、逃れることは出来ません。

上記で『分かっちゃいるけど辞められない』と書きましたが、それが言語化出来ているだけでまだよく、最も問題なのはその言語化すら出来ていない状態です。

「不都合な真実」を強制的に見せてくれる人たちと付き合う

そんな弱い私・自分に対して出来るのは「強制」することしかありません。

つまり、「自分のFair Value」を教えてくれる人と付き合うことが物凄く大事です。例えば、以下。

1.自分と同じ位の実力やステータスで、違う賃金カーブに乗っている人

2.経営者(人的投資ROIの観点を持っているはず)

3.採用責任者(マーケット動向をよく理解している)

こういう人と話すことで、「今自分が他社だとこのくらいの水準か」というのがよく分かってきます。それを日々感じることで、自分の相対的状況がよく分かり、不都合な真実も怖くなくなります。

最も手っ取り早いのは「転職活動をすること」ですが、オファーを貰う所までやらないと余り意味が無いので、結構負荷が掛かります。

なお、「私はエージェントと話してるからよく分かってる」と言う人がいます。

最近は超・レッドオーシャンになり、まともなエージェントの方も増えてきた印象ですが、それでも「インセンティブのないエージェントなどいない」ということは肝に銘じる必要があります。

もしエージェントを頼りにするのであれば、出来る限り人間対人間レベルで仲良くなり、「仮にその人が仲介しなくても、応援してくれる」くらいの関係を築くととても良いでしょう。

おわりに:「自己認識」って本当に大事

転職して、リーダーやらマネジメントやらをやりつつ、HRという世界にも触れていると強く感じるのは、

「自己評価と他己評価が一致している人」は本当に生きるのが楽なんだな。

ということです。今回テーマとなった「報酬」も結局は「他己評価」の表現方法の一つでしかありません。

人間関係も、就職活動も、資金調達も、、、、「その状態を正しく認識する」ということの破壊力たるや、とんでもないものがあります。

自己認識力をいくら高めても、アンコンシャスバイアスと「内なる声(inner voice)」が邪魔をしてくる。

だから、他者と対話する。指摘してもらう。フィードバックを貰う。

結局は「すべてはフィードバック機構」だなと確信した今日この頃です。

今回はかなり長くなってしまいました。すみません。また次作でお会いしましょう。

細田 薫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?