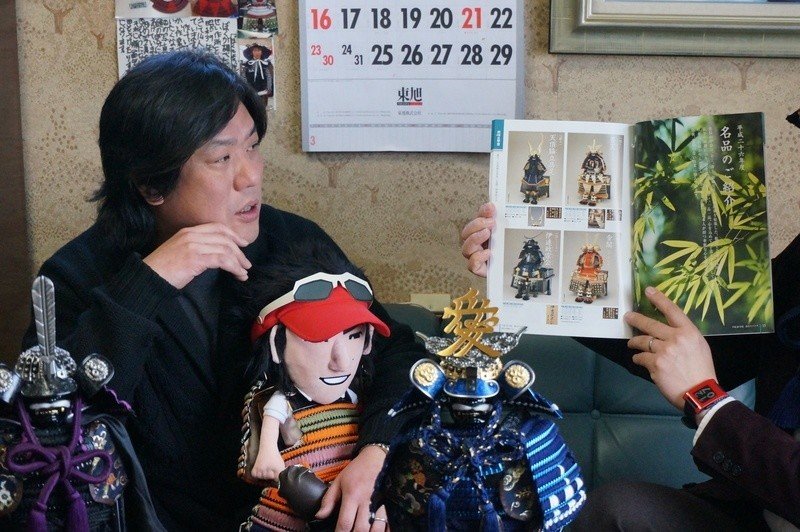

第75回MMS(2014/3/7対談) 「伝統的な甲冑から生まれたボトルアーマー」 (株) 忠保 代表取締役 大越保広さん

本記事は2014年に対談したものです。情報はその当時のものですので、ご了承ください。

MMS本編

enmono 本日は、伝統的な甲冑をつくられている企業様とのMMSです。ここに来るまでにも、目を引かれるような甲冑が数多く展示されていました。

株式会社忠保さんは、大越さんの祖母にあたる方がつくられたようですね。

大越 はい、今年で創業67年になりますね。初めは、人形問屋でした。しかしながら、人形にくぎを打ちたくないという理由で、甲冑を製造する会社となりました。

enmono どのような甲冑を作られているのでしょうか。

大越 ある武将をモデルにしたものもあれば、独自につくったものもあります。毎年、大まかなテーマをかかげ、それに沿って製作を進めていますね。たとえば、昨年のテーマは「カッコよさの追求」でしたね。しかし、頭に描くものを実際に作ることは難しく、良いテーマを選ぶことにも、一定の労力がかかります。

enmono 甲冑市場は、現在どのような状態なのでしょうか?

大越 そうですね。市場自体は健全な状態です。確かに、少子化で子供の絶対数は減少しています。しかしながら、一人の子供にかけるお金は増えているのです。したがって、今のところ、甲冑の売上げが大きく落ち込むということはないですね。また、サイズでいえば小さな甲冑が人気となっています。これは、近年の住宅事情によるものでしょう。マンションやアパートなど、比較的に小さな部屋で生活をする方が増えていますから。

enmono 販売時期としては、やはり三月や四月が中心となるのでしょうか?

大越 そうです。それ以外の期間は下仕事をしています。甲冑づくりの大部分は、手作業です。したがって、多くの時間を要します。一人で取り組めば、一つの甲冑をつくるために、一か月から二か月の期間が必要です。ですので、夏場から準備をしなければ、主要な販売期での需要に対応できなくなってしまうのです。

enmono では、どのようにつくられているのか、実際に工場の方を見学させていただいてもよろしいでしょうか?

大越 まずは、これまでにつくられた甲冑を紹介させていただきましょう。ご覧になればわかるように、細かいところまで作りこんでいます。注視しなければ、気付かないような細部にも様々なこだわりがあるのです。武将ブームが巻き起こった時には、このようなオーソドックスなものを作製しました。また、最近では、仮面ライダーの影響で、試着可能なこちらの甲冑も人気です。

enmono 賞状がたくさん飾られていますね。

大越 はい。こちらは内閣総理大臣賞です。毎年、九月にコンクールがあり、百点にも及ぶ出店作品の中から、賞をいただきました。また、こちらは伝統工芸士に認定されたことを称されたものです。日本に三十人ほどしかいない伝統工芸士として、私も実際に甲冑を作っています。

enmono では、製造現場のご紹介をお願いします。

大越 はい。まず、古い機械が多く置いてありますよね。このような機械は、現在はおそらく売られていないでしょう。創業時代から受け継がれているものです。また、こちらには様々な種類の糸が置いてあります。ここからもわかるように、甲冑作りには、細かな作業が必要とされます。様々な種類の糸を巧みに使用しなければならないからです。その点で、我々の企業は、ミスの少ない企業といわれています。女性社員が多く、細かな作業を念入りに行う方が多いためです。

enmono 一つの甲冑を製作するために、どのような体制をとっているのですか。

大越 基本的に、三人体制をとっています。頭の部分、胴体の部分、それ以外の小物部分という3つに分けて、製作しています。

enmono 設計図はないのでしょうか?

大越 ないですね。完成イメージがあるだけです。ただ、覚え書き程度の仕様書はあります。それよりも、こちらの抜き型が重要です。これは、この会社の財産といえます。

enmono 貴重な映像をありがとうございます。機械化できない、熟練技能者が活躍する現場でした。そこに企業としての強みがあるのでしょう。大越様は、このような強みを生かして、新たな製品を製作されているようです。どのような製品なのでしょうか。

大越 我々は新たに、ボトルアーマーという製品をつくりました。これは、日本酒ビンに着せるための甲冑です。20年前から、世界に市場をつくれる会社だと考えていましたが、それを実現できる製品です。東日本大震災の直後にこの企画が提案されました。日本への資金流入を狙っての提案だったと記憶しております。

enmono そうですか。しかし、製品化までには様々な試行錯誤があったのでしょう。

大越 そうですね。開発までに、丸一年かかりました。兜をかぶせたときのバランスや、ボトルにはない肩の表現方法など苦心した点は多々あります。実在する鎧から離れた甲冑の製作が望まれていたので、新しいものを生み出すという点でも非常に難しい開発でした。ですから、これらひとつひとつの製品には、非常に大きな愛着があります。

enmono どのような方をターゲットにしているのでしょうか?

大越 まずは、海外の甲冑ファンですね。日本食ブームに乗って、海外展開していこうと考えています。つまり、日本酒とボトルアーマーをセットにして、海外に売り出そうと考えています。地酒と地域武将のコラボによる地域活性という側面もあり、協力してくださる方は多いでしょう。ありがたいことに、すでに一年間の販売スケジュールも決定しています。

一方で、国内にも大きなチャンスがあると考えています。なぜなら、国内における甲冑ファンの多さを感じているからです。これまでは、五月人形としての甲冑販売がメインでした。したがって、多くの甲冑ファンからの需要を無視した状態だったといえます。しかしながら、ボトルアーマーという新しい甲冑製品をつくることで、彼らからのニーズを満たすことが可能になります。

enmono ボトルアーマーには、日本文化の発信という役割もあるそうですね。

大越 はい。ボトルアーマーが日本文化の発信源となり、文化継承に貢献することを願っています。日本では、たとえば端午の節句という文化がすたれ始めています。これは、非常に悲しいことです。そこで、一度、海外にこれらの文化を発信し、海外からの評価を受けるべきです。そうすれば、日本人は自国の文化を再認識するでしょう。これが、伝統の継承へとつながるのです。つまり、ボトルアーマーには、文化継承の起爆剤となる可能性があります。

enmono 確かに、日本人には海外での人気に乗じる傾向がありますよね。

では、最後に日本の伝統工芸の未来について、語っていただけると幸いです。

大越 既存事業の延長線上には未来がないと考えます。したがって、自ら新たな道をつくらなければならないと思います。継承には進化が必要です。その進化をつくることが私の使命です。その一歩が、ボトルアーマーの製作による文化の海外発信、それによる日本人の自文化に対する再認識です。これからも全力を尽くし、多くの方に夢をみせていきたいです。

enmono 伝統とは、基本型とそこからのイノベーションにより継承されていくのでしょう。

本日は、ありがとうございました。

(Editor:戸井健太)

▶対談動画

▶大越さんFACEBOOK

▶株式会社忠保WEBサイト

■「enmono CHANNEL」チャンネル登録ねがいます。

■MC三木の「レジェンド三木」チャンネルもよろしく

■対談動画アーカイブページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?