なぜタスクの期日の探りあいが起きるのか

期日の探り合い

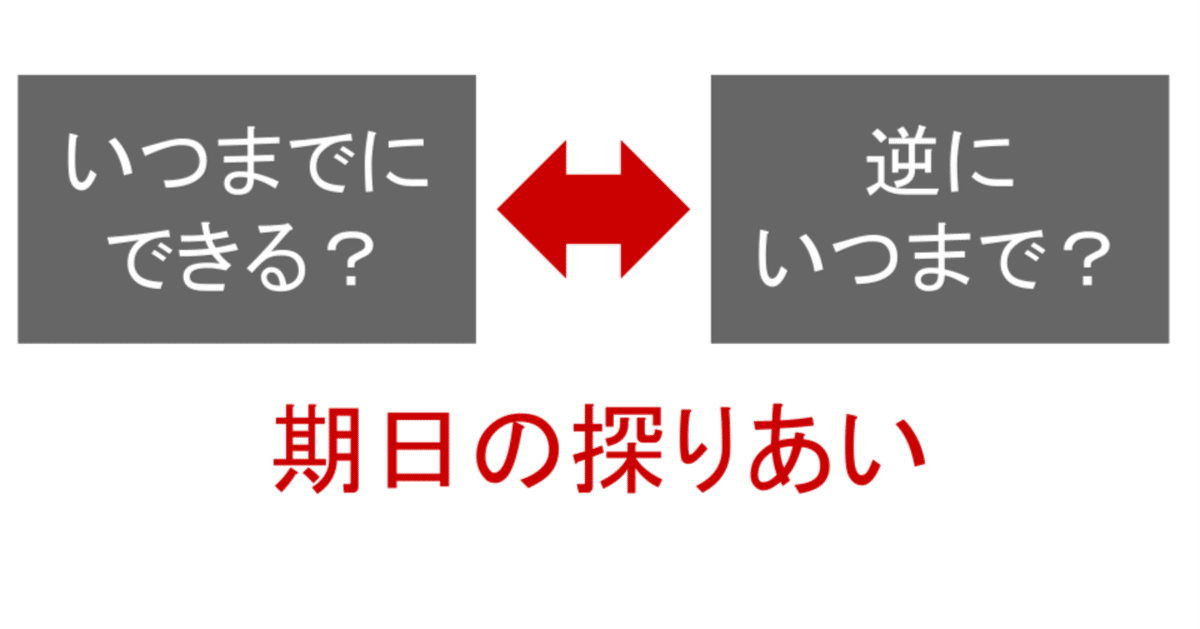

社内でタスクを誰かに依頼する際、たまに期日を探りあうことがあります。例えば、以下のようなケースを考えます。

Facebook広告の出稿にあたりバナーを制作したい

マーケティング担当者がワイヤーフレームを制作し、それを元にデザイナーがデザインする

広告の出稿日は決まっていない(デザインが完了次第)

マーケター「いつまでにデザインができるか教えてほしい」

デザイナー「逆にいつまでにデザインが必要か教えてほしい」

タスクの依頼人であるマーケターからすると、デザインに詳しくないため工数の予想がつかず、デザイナーに工数を教えてほしい。一方で請負人のデザイナーからすると、短納期なら他のタスクを遅らせる必要がありますし、期日によって担保できるクオリティが変わるので、マーケターに期日を指定してほしい。こういう期日の押し付けあいはよくあることだと思います。

この問題の根本原因は、両者のスケジュールの考え方が真逆だからです。依頼人は現実的な工数に基づいて期日を決める積み上げ型なのに対し、請負人は最終ゴール(出稿日やデザイン納期)から逆算して工数を決める逆算型です。

依頼人は逆算型で、請負人は積み上げ型で考える

結局タスクの期日をどう決めれば良いかというと、

依頼人は工数が読めないなりに希望期日を提示する(分からないなら適当に「1週間後」「1ヶ月後」などと言う)

請負人はそれを見て実現可能性を判断し、不可能な場合は可能期日を提示する

可能期日だと間にあわない場合、依頼人が別日時を提示する

以下繰り返し

がベストでしょう。依頼人は逆算型、請負人は積み上げ型で考えるということです。この方法だと期日の提示&修正を何度も繰り返しますが、依頼人が積み上げ型で請負人が逆算型の場合はステップ1の期日提示からして進まないので、こちらのほうが速いでしょう。

ただし、依頼人が逆算型、請負人が積み上げ型の場合、依頼人がむちゃな納期を指定して請負人がデスマーチ化するというリスクがあります。依頼人と請負人に対等な信頼関係があればステップ2で断れるのですが、依頼人が役員、請負人が若手のように力関係が大きい場合、断りきれないことがあります。上の立場の人から下の立場に依頼する場合は、別の誰かを経由したほうが良いでしょう(最初にCEOからCTOに依頼し、CTO経由でエンジニアに依頼するなど)。

※受託の場合、お金が絡むことでクライアントの発言権が強くなりやすいため、デスマーチ化のリスクがさらに高くなります。クライアントがステップ1で気軽に述べた期日が受託側に絶対視され「デスマーチ確定だが断るのが怖くて言えない」となる恐れがあるので、互いに伝え方に気をつけましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?