no.5『骨盤②』

いつもご覧いただきありがとうございます😊

今回は、前回の骨盤の続き…をお話しして行きたいと思います!!

今回も長くなりましたが…(笑)

さらさら〜っと流し見で全然大丈夫ですので

骨盤の構造を何とな〜く、イメージしながら

是非読んでいただけますと幸いです。

身体を動かす際に、今回お話しする筋肉や構造が想像できると、呼吸が浅い方・フェイスラインの弛み・お顔の左右差・肌のハリ・姿勢の悩み。

などなど、あらゆる部分に大きく関係いたします!

さて、どんな風に筋肉が付着しているのか、どんな構造なのか、見てまいりましょう🏋🏻♂️💫

--------------------------------------------------

①骨盤底から顎まで付着している筋肉ライン

直筋は尾骨から恥骨まで長く伸び、そこから腹直筋、胸骨に続きます。

上の図のように、胸骨から舌骨まで続く、胸骨舌骨筋、そこから顎下のオトガイ舌骨筋まで至ります。

肩甲舌骨筋は胸骨舌骨筋と共に、首の前面にピラミッド型のような支えを形成しています。

上を向くと、ピラミッドの筋肉がピーンと張るのが感じられると思います。

この一連の筋肉が縮むと、背骨全体、頭部、尾骨までが前に丸めようとします。

腹直筋を通じて、骨盤底と顎は繋がっているために、骨盤底の緊張は顎にも影響しています。

逆に、顎の緊張は骨盤底の緊張に影響しますね。

食いしばり、エラが張っている方、頭痛持ちの方など、顎周りのお悩みは骨盤底からの原因の可能性もあります。

Vitaでは、小顔の施術の際には必ず、お客様の顎の歪みと、骨盤の左右差の状態を確認します。

小顔の施術がない方も、骨盤の状態と顎のポジションを確認します。

顎の動きは、筋の連なりと間にある関節を経て、尾骨に繋がっています。

デスクワークや座る時間が長い方は、上の図の筋肉のラインが固まる方が多いです。

対策として、逆の動き(反る動き)やお腹のストレッチも効果的です💡

-------------------------------------------

②お腹から骨盤底にかけて、器のような構造の重要な役割をしている、筋肉は何でしょうか?

横隔膜・腹横筋・腸腰筋は骨盤底の一部ではないですが、この3つは身体でとても重要な役割を果たしています。

この器のような筋肉等が協力体制で働くことで、強い骨盤底と健やかな背中を作ります。

その結果、しなやかな身体・綺麗なボディラインに繋がります。

この器の

屋根が、『横隔膜』

横壁が、『横壁腹横筋』

後ろの壁が、『腸腰筋』(前の壁は、腹直筋)

底は骨盤底筋です。

横隔膜は呼吸の為に最重要の筋肉

腸腰筋は最も強い股関節を曲げる筋肉

腹横筋は内臓を支え、背中も支える筋肉

これらが機能的に働くことで、綺麗な姿勢にも繋がりますね。

人間が二足歩行で生活するには欠かせない筋肉です!

呼吸が浅くなり、ブロックされる事で無意識のうちに身体のストレス度が増していくと、、自律神経に影響し内臓の筋肉の張りが失われます。

日々の呼吸の意識も、『美』にはとても重要なポイントになります!◎

では、どのように呼吸をしたら良いのでしょうか?

次は呼吸のイメージについて、見て行きましょう🌿

----------------------------------------

③お腹と骨盤底をイメージして、呼吸をしてみよう!

※イメージ図があまり可愛くなくてごめんなさい🙇🏻♂️

【吸気】

息を吸う時は左の図をイメージしながら

肺→お腹→骨盤底を広げていくように

広がりにくい方は、どこの部位が広がらないか広がる感じがわかる部位はどこか?確認してみても良いかもしれません。

【呼気】

息を吐く時は、腹部と骨盤底の筋肉は縮みます。

胸骨は下に落ち、尾骨が前にきます。

皆さんの胸骨、鎖骨、肋骨は吐く時に動いていますか?

動いていない方は、両手で肋骨を横から優しく押しながらサポートして、動かしてみましょう!

※現代人は空気を吸いすぎていて、吐き切る前に吸ってしまっていて、呼気が浅いと言われています。

広がりにくい方は、呼気が浅いかもしれません。

まずは8〜10秒ほど、細くながーく吐く練習を繰り返、吸気のポイントを押さえ、繰り返し行ってみましょう!!

----------------------------------------

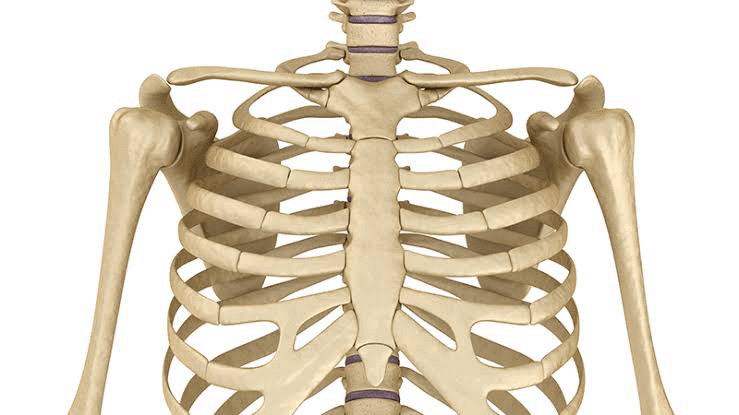

④続いて、背骨のラインをフロア全体的に見てみましょう!

身体は家のようなフロアに分けられています🏠

上記の図のように、各フロアに底となっている部分(隔膜)があります。

上の図にはありませんが、全体で見ると、頭蓋骨、膝、足裏にも底となっている、隔膜があります。

各フロアに分かれていますが、靭帯や他の結合組織が内臓の重さを多少カバーしたとしても、積み重なった内臓の重さは、骨盤底へとても負担となります。

骨盤底に弾力性が無いと、骨盤にある内臓は骨盤底とその上の内臓に押しつぶされます。

その結果、失禁が発症する事も珍しくはありません。

骨盤底は咳・しゃっくり・妊娠・重い荷物を運ぶなどの圧力の変化に対応できる必要があります。

各フロアの底の部分が、重力に負けて平行に保てず、崩れる事で内臓の歪みから、姿勢不良に繋がって行きます。

私達専門家は、姿勢を確認する際に、大体の方は全体像から各フロアや骨の構造がどのような配列になっているかを見ていきます。

私達は重力のある地球に住んでいるので、平行なバランスを保っていくには、柔軟性・筋力、そしてバランス力がポイントになると私は考えます。

何もせず歳を重ねていくと、この3つの能力が低下し、姿勢が崩れて、見た目も内臓も老化していきます。

バランス力を落とさないためには、単純な動きとして片脚のバランス。

又は不安定な物の上に乗り、バランスを取る事ですね。

その為には足の裏の土踏まずのアーチを下げないようにする事。足の指の感覚を保つこと。

(五本指ソックスもおすすめです!)

股関節の柔軟性を保ち、安定性の機能を常に高めておく事。

その為に、Vitaではほとんどのお客様に、股関節のエクササイズや、スクワット類・お尻を使うメニューを導入しております。

もちろん、ご自宅のセルフケアでお尻のストレッチやリリース、足裏のコロコロや竹踏みなども効果的です✊🏻✨

----------------------------------------

⑤皆さんの第1肋骨はどこを向いていますか?

まず、第1肋骨を探してみましょう。

鎖骨のすぐ下にあります。

第1肋骨は小さく、フープのような構造になっています。

第1肋骨は胸椎の天井と言われております。

肋骨の1番にある高い部分の位置が下がると、骨盤底に圧力がかかると言うことになります。

肋骨の形も下方向へ潰されていきます。

となると…中の内蔵達もイメージは想像できますね。。

第1肋骨と骨盤底は、缶詰のような構造になっています。

蓋も底も同じくらいの圧力で済むように、どちらがが傾いて圧力がかかれば、中の構造が崩れていく可能性があります。

人間は、背骨が丸める事も反る事もできる、バネの役割を果たしている為、前屈み・猫背の姿勢でいると、首や第1肋骨の周りの筋肉は緊張していきます。

身体の中で第1肋骨ほど、経絡、血管、神経、筋肉が集中している場所は他にはありません。

気管、食道、頸動脈、甲状腺も第1肋骨の近所にあります。

第1肋骨と首の周りの筋肉の緊張が緩み、活発なエネルギーや様々な物質の伝達に意識が向くと、呼吸も行いやすくなり、身体が快適な環境になります。

結果、自然と通りを良くしようとなり猫背から良い姿勢に繋がります💡

デコルテの部分は固まりやすいので、ボールなどでコロコロリリースしたり、ストレッチポールに乗り自然と胸を広げるのもとても良い方法です🏋🏻♂️🌈

-------------------------------------

◇最後のまとめ

骨盤底のお話から最後は肋骨のお話、そして呼吸へと繋がりました。

悩みは悩みの部分から原因ではなく、こんなところからなの?という部分から原因が発生していることが多くあります😊🌿

毎日の少しのケアで、1ヶ月、6ヶ月、1年継続できると素晴らしい身体の結果に繋がると私は思っております💡

ご自宅でヨガマットを敷いて取り組むのもとても素敵ですが、毎日行うのであれば、私は簡易的に行えることをおすすめします。

理由は、取り組むまでの準備が少ない方が、継続できるからです。

ちなみに、私は足裏をコロコロするローラーをリビングの端に置き、歯磨きしながら足裏をコロコロしています☺️🦷(笑)

これなら、毎日できそう!というアイテムや、方法を見つけていただけると嬉しいです🌼

それでは今回のまとめです!

①直筋は尾骨から顎まで繋がっている。

座っている時間が長い方は、これらの筋肉が硬くなるので、フェイスライン、顎の歪み、猫背などなど、お悩みの方は、反る動きやお腹を伸ばすストレッチを行うと良いです!

②深呼吸をする時に、胸骨・肋骨・鎖骨が動いているかチェック☑︎!

吸いにくい、吐きにくいなど、骨が動いているか分からないと言う方は、上に戻り③のポイントを確認しながら練習してみましょう。

吸う際に、鎖骨〜首あたりにロックがかかる方は、鎖骨周りの筋肉をほぐしてみましょう。

筋膜が緩み、肋骨が広がりやすくなります◎

③第1肋骨のポジションをチェック!

下に向いている方は、上から吊られているようなイメージで、第1肋骨を起こしましょう。

起こした時に、腰に負担がかかる方・顎が上がる方は、背骨の柔軟性が低下しているかもしれません。

フォームローラーやストレッチポールで行う、背骨のエクササイズをInstagramでご紹介しておりますので、参考にしてみてください!

ご利用いただいているお客様は、分からなければレッスンの際に仰ってくださいね!☺️🌿

それでは、長くなってしまいましたが

最後までご覧いただきありがとうございました!

次回は、夏前に体重を落としたい方に向けて

Vitaでアドバイスさせていただいております

・三大栄養素の量についての考え方

・カロリーの計算方法

について、お話しできればと考えております!

また5月に配信いたします!

4月もどうぞよろしくお願いいたします〜🌸

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?