若者の秘密

結局僕らは、二十分ぐらい歩いてから適当なハンバーガーショップに入った。

僕とスージーが二十分の間で道路脇の芝生帯に落ちた回数は、二人合わせて三回だ。スージーが三回。僕は0回。

僕らは、ガラガラの店内を探索したあと、窓際の席に座った。

僕とスージーはチーズバーガーとフレンチフライのセットを頼んだ。ウェイトレスからビッグサイズの紙コップを渡されて、自分らでドリンクバーから好きなジュースを頂戴する仕組みだ。

「わたし、本当にね。考えることが嫌いなわけじゃないんだ。むしろ好きだよ」

「じゃあなんで、思考は愚かだって?」

スージーがジンジャーエールを注いだから、僕はアイスティー。特に理由はないね。

「わたし考えすぎると結局いっつも一周回ってなにもできなくなっちゃうんだよな」スージーはストローでジンジャーエールを吸ってから「あー、失敗した。チーズバーガーはコーラじゃんー」と言って、空想上の底に溜まった生姜をストローでかき混ぜた。

「僕のと交換する?アイスティーでも良ければってことだけど」

「それサイアク!」

結局アイスティーとジンジャーエールの交換は成立して、僕らは窓際の席についた。

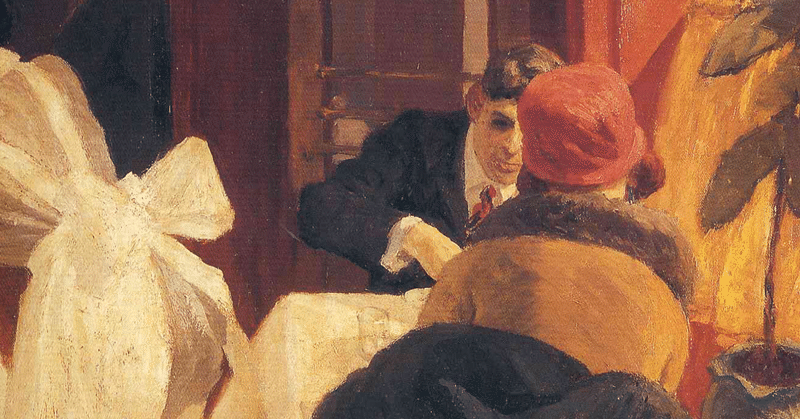

僕は真っ赤な板チョコみたいな椅子に身を沈めるなり、テーブルにケチャップとマスタードが置かれていないことに気付き、顔は対面席のスージーに向けたまま、すばやく視線を店内の端から端へと巡らせた。すぐに、スージーの肩越しにウェイターがあせあせと赤と黄のボトルを抱えてやってくる姿が見えたから、彼女の目に視線を戻した。

「ドラマだったかな」それからスージーは、僕が目を合わせる瞬間を今か今かと待っていたように話しだした。「初めてのオーディションのとき、とにかく演技はいいから、たくさんアピールしろーって言われたんだ」そう言うとスージーは、出し抜けに嫌なことを思い出し自責の念に駆られたように、薄く開いた唇からため息をこぼした。「それで一生懸命考えて、一週間はずっとアピールのことばっか考えてた。それで、わたしなにしたと思う?」

「わからないな」と、僕は肩をすくめた。

「わたしの番が回ってきても、なにも発さず、なにもしないでずっと立ってたの。いくつか質問されてもわたしは沈黙。もちろん追い出されたよ。マネージャーはもう激怒!」

「そりゃそうだろうとも」と、僕は称揚するように肯いた。

スージーは、アイスティーの氷をストローで溶かしながら混ぜてから口を近づけたが、唇が触れるか触れないかのところで顔を少し引くと僕の顔を覗きこんだ。

「ねえ、これシロップ入ってる?」僕はかぶりを振った。彼女は飲んだ。「わたしお洒落は好きなの。だから、三年前の冬だったかな。ガールフレンドとの初デートの前の日に…」

僕は、むせて思いっきし咳こんだ。「きみってレズビアンなの?」

ケチャップとマスタードがきた。

「え?ちがうけど?」僕の動揺には我関せずといった口ぶりで、ちょっと話の腰を折らないでちょうだい!と、スージーは強引に話題を戻した。「とにかく、ミス・ラズベリーとの初デートのために服屋を三軒も回ったって話。それでわたし、一晩中なに着ていくか悩んじゃったんだ。次の日になって、結局わたしが選んだのはね」

「わかったぞ」僕は気負い立ってテーブルに身を乗り出したが、スージーが人差し指を突き立てて僕を制した。「それで?」

「なにも着てかなかった」

僕は、また気管に空気を詰まらせ激しく咳こんだ。そして、つぎの彼女のひとことに、この先しばらくは絶えることのない、底知れぬ勇気への鍾愛と畏敬の念を胸に刻みつけた。

「全裸だよ!」

チーズバーガーのセットがきた。

ウェイターは、たとえうっかり店内に時限爆弾が仕掛けられている目論みを聞き挟んだとしても、ここにいる限りわたしはただ仕事を全うするだけです、としかつめらしく機械的にことを済まし去っていった。

「まったく!いや、うそだろ?マジ?」

「マジ。いや本当、わたし馬鹿みたいに考えすぎちゃって、なにも着飾らないことが最高のスタイルなんじゃないかって、そう思っちゃったんだよ」

「驚いたね。それにしても、マジさ、全裸でいくことはないだろ?捕まって新聞に載せられでもしたら、街中の笑い者になっちまうじゃないか」

「かしこいねえ、あんた。アパートの地階に出るなりすぐに通報されちゃった。それでミス・ラズベリーとの初デートはぶっち。そのまんま音信不通だよ!」スージーは、携帯の代わりにアイスティーの紙コップを耳元に近づけて揺らしてみせた。「付き合って4日目だった。これがわたしの最短記録。」と、付言して太い眉を引きあげると、一気にアイスティーを飲んでから言った。「ねえこれさ、シロップ入ってる?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?