バッハ シンフォニア第9番【解説】 BWV795(演奏動画付き)

音楽修辞学(特定の情緒を表す音型、主に詞に音楽を付けるときに使われた。器楽曲にも応用。)が見られる。この曲においては、半音階下降バス、パルヘジア(誤った音程関係)等により苦しみ、悲しみ、恐れなどを表現している。

3つの主題

主題a、主題b、主題cによって書かれています。

3つの主題が転回を繰り返す手法はバッハ シンフォニア第3番と同じです↓

主題aは半音階で下降し、完全4度を形成するところで「受難の歩み」(Passus duriusculus)を表現しています。

主題bは八分休符により溜め息のような形状をつくり、旋律音程として増4度の“誤った音程関係”(Parrhesia)は動揺を表現しています。

主題cにも減3度の旋律音程が出てくるので、嘆きのような表情を持っています。

さらに、和声音程として増4度、増2度、増5度、短7度などのParrhesiaもみられます。

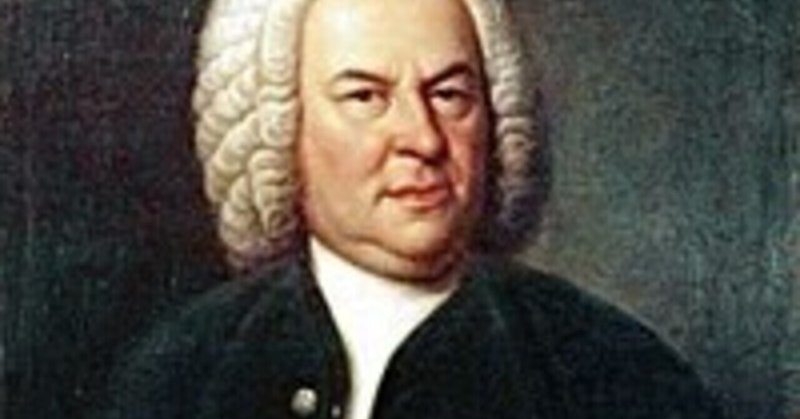

このような受難の表現は絵画でも見られ、1564年に制作された『ゴルゴダの丘への行進』をはじめ、たくさんの絵画が残されています。

キリストのアップではなく、民衆ごと描いているところが特徴。(キリストの姿がウォーリーをさがせみたいになっています・・。)

この絵画の特徴は16世紀前半以降の伝統でもあり、キリストの受難をアップして描くのではなく、その周りの嘆き悲しむ民衆を描いています。その描写方法からシンフォニア第9番においても、同時に演奏される3つの主題を生み出しているのかも知れません。

ちなみに、3小節目~31小節目に出てくる主題だけ取り出すと、転回はシンメトリーを形成しています。

構成

第一提示部(主調・へ短調)1~8小節

間奏9~10小節

第二提示部(平行調・変イ長調)11~14小節

間奏15~17小節

第三提示部(属調・ハ短調)18~19小節

間奏20~23小節

第四提示部(6度調・変二短調)24~27小節

間奏28~30小節

第五提示部(主調・へ短調)31~35小節

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?