バッハ シンフォニア第7番【解説】 BWV793

臨時記号による♯や♮を使って苦しみの音を表現している。イエスの苦しみを歌う、受難カンタータのような性格を持ち、最後はチェンバロ最高音のc音を減七の不協和音と共に響かせた後、ピカルディ終止(短調の曲が長調の和音で終わること)により、この上ない安らぎを感じさせる。

一つの主題と、変化し続ける対旋律

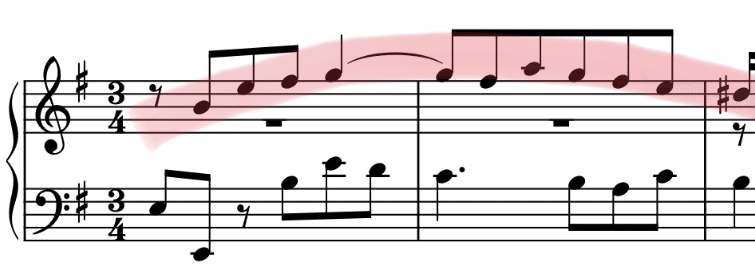

この曲の主題は冒頭の以下の旋律です。

対して対旋律は左手のこの部分です。

青色で塗った箇所の中でも赤丸をした音符が原型となり、後の対旋律の形をつくっていきます。(ちなみに主題の後半部分とも同じ形になります。)

例えば9、10小節目。

2箇所とも対旋律の音型が使われています。リズムが変更されているので、同じ音型だという事を確認しておくと安心です。

さらにこの曲での対旋律は変化します。14小節目では16分音符になり、間に違う音も挟みます。これでは全く違うものと捉えてしまっても仕方ありませんが、同じものです。

最初に赤丸を付けた音型と同じです。もはやこじつけのようにも見えますが、右手の主題との関係を見るに、やはり冒頭部分を再提示していることには間違いありません。

さらにバッハの場合よく使われる「反行形」という音型があります。ある音型を上下でひっくり返して並べたものです。

まず27小節目の右手の原形を見てください。

これを上下逆さまにします↓

少し見づらいですが、逆さまになりました。

この音型を使った対旋律が25小節目の左手です↓

このような形を反行形と言います。

直接、音楽の中身へは関係のない事柄だとは思いますが、バッハの作曲技法の代表的なものの一つなので、覚えておいても損はないかなと思います。

臨時記号による半音の苦しみ

曲中、そのまま短調のコードのまま進めていっても良いのに、あえて長調の和音を入れた後に短調に戻すということをして、尋常じゃない苦しみを表現しています。例えば3小節目と5小節目です。

他の箇所にもたくさん出てくるので、臨時記号が出てきたら、何か表現に繋がるものがあると疑って見てみましょう。

これらの苦しみ、最後のクライマックスは、41、42小節目にチェンバロ最高音cと、類い希なベースとの乖離によって鳴らされた減7の不協和音によって迎えられ、ピカルディ終止形によって光と共に幕を閉じます。

構成

第一提示部(主調・ホ短調)1~8小節

間奏

第二提示部(主調・ホ短調)14~18小節

間奏

第三提示部(属調の平行調・二長調)25~36小節

第四提示部(主調・ホ短調)37~44小節

第三提示部が二長調になり、一際異彩を放つ。二長調→ロ短調→イ長調と転調を一番多く行い、第四提示部である再現部へと戻る。第三、第四提示部でドラマチックに展開している楽曲だと思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?