バッハ シンフォニア第15番【解説】 BWV801

Bachの最後の文字「h」にちなんだh-moll(ロ短調)で書かれており、暗にシンフォニア集の巻末を示している。(ちなみにインベンションの第15曲目もロ短調で書かれている。)シンフォニア集の中で、様々な作曲技法を披露してきたが、まるでその厳格さに縛られているだけではいけないとばかりに、どのように発展するか読めない自由な発想、逸脱を繰り出している。

奇想曲のようなつくり

ほぼ全体が2声で書かれており、なかなか掴めないウナギのように奇抜な展開も相まって、奇想曲のようなつくりになっています。

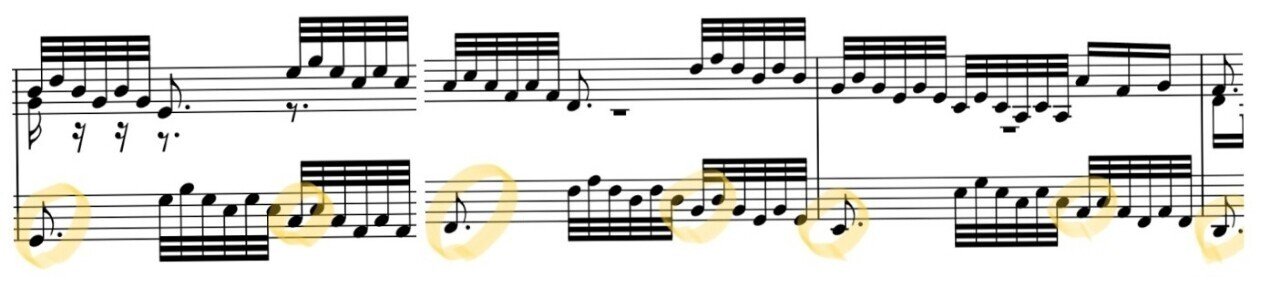

16分音符による反復音が2小節続き

旋風のような32分音符による分散和音が1小節現れます。

突如、16分音符のまま2小節かけて弾かれるものが倍速になって1小節にまとめたというような事が起きています。あまりの唐突さに、32分音符が弾き切れないテンポだったことに初めてここで気付くこともあるかも知れません。

このアンバランスな尺を抱えたまま、反復音と分散和音による反復進行(ゼクエンツ)をそれぞれ繰り返して第二提示部へ気ままに向かっていきます。

反復進行の和声の変わり目も面白い変化の仕方で、32分音符になれば、1拍目と3拍目によって奇想天外な運ばれ方になっています。

反復進行は第二提示部内の20小節目のe-moll(ホ短調)から28小節目にも現れます。

クワジ・カデンツァ(カデンツァのように)

この曲の大きな特徴の一つは、フェルマータ付きの属7第3転回形の極度の緊張感を持つ不協和音です。

再び、旋風のような分散和音が減7の和音に向かって下降した後、興奮冷めやむ間もなく、属7→主調というカデンツァによって幕を降ろします。

「カデンツァ」には①独奏者による演奏技巧を伴奏なしで魅せるパートのこと②楽曲の終結部を示す和音進行の定型のこと、の2つの意味があるので気をつけてください。

ここでいう、クワジ・カデンツァは①の方の意味で、属7→主調への流れは②の意味で使っています。

最後の音は2音のhのみですが、ロ短調のつもりで響かせます。下に書いてある「Finis」という言葉はシンフォニア集の終わりという意味です。

構成

曲の構成は大きく3つに分けることが出来ます。

第一提示部(主調・ロ短調)1~13小節目

第二提示部(平行調・二長調)14~32小節目

終結部(主調・ロ短調)33~38小節目

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?