湯沢町起業型地域おこし協力隊、活動開始します!

こんにちは。新潟県・越後湯沢のまちづくり会社・きら星(株)の伊藤です。

この度、湯沢町に新たに「2名」のUターン・Iターンの若者を迎え入れたのでお知らせいたします!!2名は「地域おこし協力隊」として、着任。

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に移住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。隊員は各自治体の委嘱を受け、任期は概ね1年以上、3年未満です。

令和2年度で約5500名の隊員が全国で活動していますが、この隊員数を令和6年度に8,000人に増やすという目標を掲げており、この目標に向け、地域おこし協力隊等の強化を行うこととしています。

(総務省:地域おこし協力隊説明より)

これから、それぞれの強みやスキル還元をしていきながら、湯沢町で新たなビジネスを立ち上げるために1年間活動していきます。

なぜ「起業型」地域おこし協力隊?

私は、移住支援の会社を設立し、2年間地域のフロントランナーとして移住者を増やす活動をしてきております。

その中で、やはり地方移住のハードルは「仕事」であると痛感しました。

<地方での仕事のパターン>

・地元企業への転職

・新幹線通勤等を利用し、都市の企業で働く

・テレワークスタイルで働く

・自分でビジネスをする(起業)

様々な移住支援のニーズを満たす上では、起業というのも一つ、提示できる道であります。自分らしく暮らすことを実現するために、多くの手段を提示してあげたいと思っています。

しかしながら、地方での起業は非常に難易度が高いのが実情です。

理由としては、商圏人口が少ない、DXと騒がれていてもIT化が遅れている、商圏内の顧客のニーズが多様化していない、など様々な課題が挙げられます。基本的には、地方でのビジネスの多くは市場の失敗領域になってしまっていて、地方で新たに事業を起こすということ自体がソーシャルビジネスであると思っています。

結果、せっかく「地方でこんなことをやってみたい!」と挑戦する人がいても志なかばで諦めたり、失敗してしまう人を多数見てきました。

せっかくだったら、リスクなくできる方法がないか?と考えた際に、この総務省の地域おこし協力隊制度が活用できると、町役場の担当者にずっと提案を続けていました。

この制度は、国が100%各地方自治体へ補助を行い、人件費や事業に必要な諸経費を最大470万円(うち人件費270万/諸経費200万)を使えるというもの。つまり、町の財政は痛まず、予算が通過できれば優秀な人財確保に向けて動くことができるのです。

地域おこし協力隊の類型

現状の地域おこし協力隊には、様々なパターンがあります。

①集落へ入るパターン

集落単位で募集して、その集落の課題解決をミッションとすることが多いです。卒業生として有名な方は、新潟県十日町市で、池谷集落という限界集落を「棚田オーナー」など様々な工夫を凝らし復活させた多田さん。

②自治体に入るパターン

自治体の臨時職員や会計年度任用職員として、自治体の組織に入るパターン。だいたいやることが決まっています。例えば移住支援をしてください、とか、観光振興をしてください、というミッションが多いです。

③地域団体に入るパターン

湯沢町の協力隊はこのパターンでした。観光協会、雪国観光圏、農業をしているNPO法人や、農事組合など実際に事業をやっている団体に所属し、活動内容もその団体の業務を担ってもらうのがミッションの場合が多いです。

④フリーミッション型

どこかの団体に所属するのではなく「地域おこしをする業務」を業務委託として受けて活動するスーパーフリーランスです。今回の湯沢版起業型地域おこし協力隊はこのパターンです。募集要項は下記のような形で出されている自治体も多いですね。マネジメントが大変なので、あまり事例は多くないです。

この類型で分けた時に、注意しないといけないのは、本来の目的の1つである将来的に地域に根付いてくれる人をつくるという点です。

①の集落に入るパターンは、本当に地域の方と仲良くなれますし、THE地域おこしの王道なんですが、自分でどんなことをやりたい・どんな風に生きたい・どうやって生計を立てていきたいと邁進していけないと、何をやったらいいかわからなくなる人が多いのが課題です。

②自治体および③団体にガッツリ入るパターンは、やることが明確で、組織の中に入ることにより「何をやったらいいかわからない病」にかかることが少ない一方、仮に3年間その活動をやってきた場合の出口戦略が描きにくいという点が大きな課題だと思っています。

実際に、任期を終えたあとに、その団体に入職する訳でもなく、また自分の生業(なりわい)をつくるというところまで至れずに退任してしまった人を何人も見ています。

そうした中で、自分のやりたいことが明確にある人には圧倒的にオススメなのが、④フリーミッション型なのです。自分の志や目指すライフスタイルを実践しながら、自由度の高い活動ができます。デメリットとしては、ベーシックインカムがあるので、それに慣れてしまうと起業に向かえないという起業家マインドの醸成の点で難点があります。

そのため、行動力があり、自分を律することができる人物である必要があると思っています。

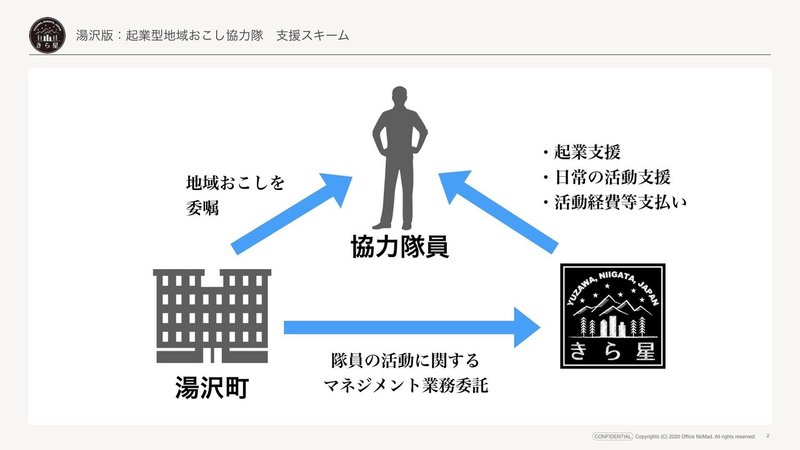

隊員・町・支援者の役割は?

湯沢版起業型協力隊制度の中で、弊社と町、隊員の立ち位置は下記です。

湯沢町:

隊員に、地域おこし活動を委嘱(役割を任命する。雇用関係なし)

弊社に、隊員活動のマネジメントを委託する

弊社:

隊員に、以下を提供する

①起業支援のメニューや事務所を提供

②地域貢献活動含む日々の活動の支援

③地域活動の対価としての委託費(22.5万/月)と、活動にかかる経費の支払い事務

隊員:

地域おこし協力隊員として、自らの起業プランの錬成および実行を繰り返し”1年で”起業できるように目指していく。

地域(主に起業プランに近い分野の役場担当課)と連携しながら要請に応じ地域貢献活動も行う。

どんな人が、何をやるか?

さて、ここまでお読みいただき、どんな人が来て、何をやるのか気になっているのではないでしょうか?

詳しくは、今後リレーブログ・活動日誌として各隊員にこちらのブログを更新してもらいますが、簡単に紹介をさせていただきます。

隊員No.1:岡本奈緒(2021/4/20着任)

湯沢町出身、埼玉県よりUターン。1歳の子どもがいます。

大学時代から福祉を学び、主に発達障害を持つ子どもに対して、支援事業所にて親子ともにケアをしてきました。地域ぐるみでの子育てができるまちづくりをしたい!という志を元に、社会福祉士・保育士という専門性を活かしながら、生きづらさを抱える母子のサポートや観光の町の子育て支援の仕組みづくりをしていきます。

非常に公共性の高い分野なので、行政との連携も行いながら、起業へのサポートを進めてまいります。

隊員No.2:藤沼裕之(2021/4/23着任)

東京都出身、スノボが好きで湯沢を訪れたことがきっかけでIターンしました。

もともとは社会的な事業をやりたいとの思いがありましたが、大手企業の商社部門で電材を扱う仕事を続けてきました。もっと自分らしく生きられる場所を求め、そして人の役に立つことをして暮らしたいと、電気工事士や電気施工管理技士などの専門性を活かしながら、空き家から人をつないで賑わいのあるまちづくりに貢献していきます。

人懐っこい性格で、お酒も好きとのことなので、ぜひ飲みに誘ってあげてください。

さて。

長くなりましたが、スキルと経験のある20代・30代の若者がまた湯沢町の一員として仲間に加わります。

どうか、この若者たちの志を応援するとともに、ご自身やまわりの方で彼らの専門性が生かせる部分がありましたら一声かけてくださると嬉しいです。

末長く、どうぞよろしくお願いいたします。

弊社では、実践型起業支援プログラムを提供しております。

町内外、現地/オンライン問わず、ソーシャルでローカルな事業をお考えのみなさまの考え方の整理や必要な情報提供をさせていただきます。(1.5時間、¥5,500でどなたでもご利用いただけます。)

新潟県認定・民間スタートアップ拠点として、この取り組みに注力もしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?