〘異聞・阿修羅王11〙新世

式典では、まず四天王のひとりである南方の増長天(ぞうちょうてん)が迎え入れられた。

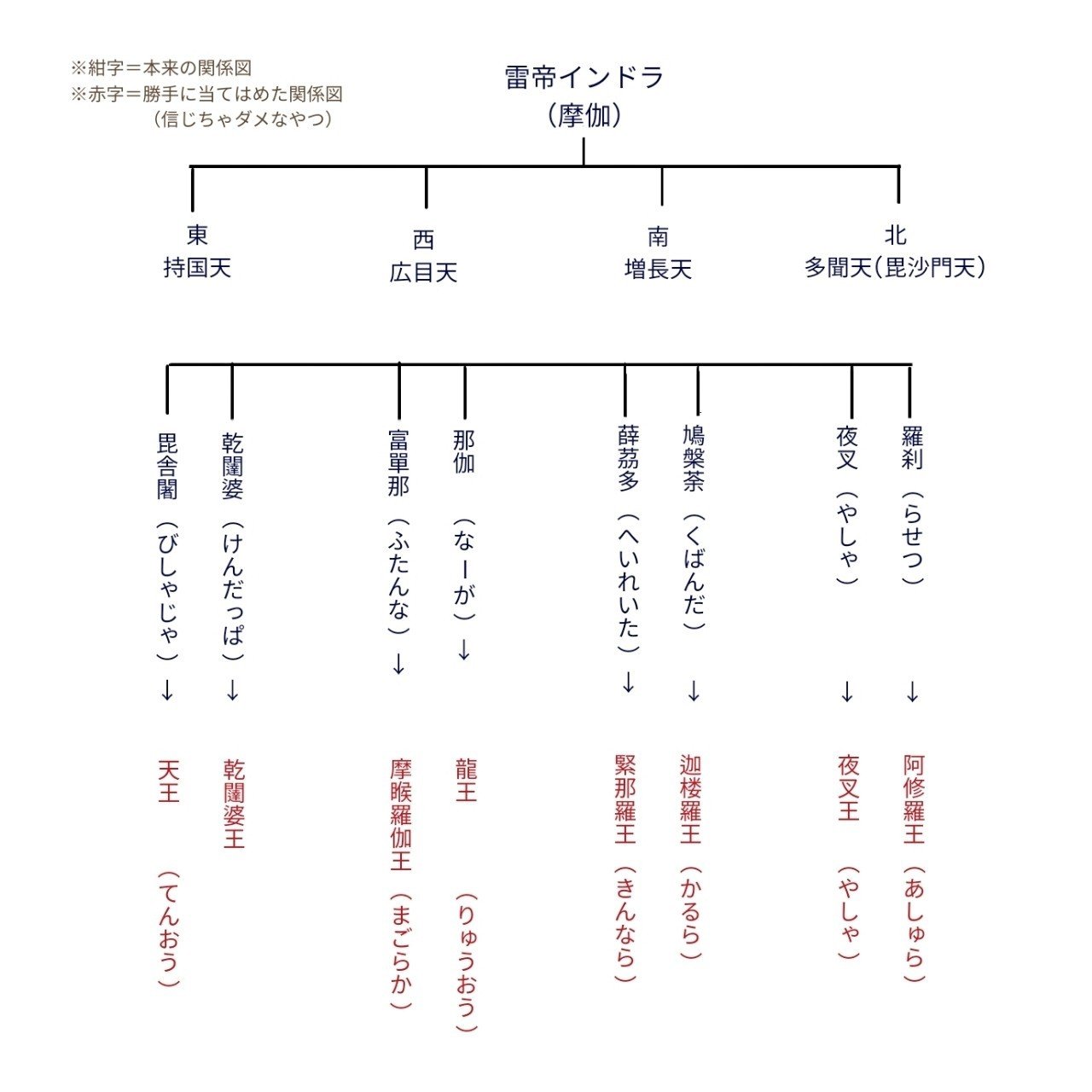

四天が揃い、八部衆の摩睺羅伽王(まごらかおう)、阿修羅王(あしゅらおう)が配置されて完璧な布陣となったところで、摩伽(まか)が雷帝インドラとして立つのである。

須彌山(しゅみせん)に於ける最大の吉事であり、数日に渡って催される祭りとも言えた。当然、住まう者たちにとっての一大行事で、ひと目でも姿を垣間見ようと集まって来る。

「まだ時間がかかるだろうが、早めに場所を取っておかないとな」

「そうそう。今回は乾闥婆王(けんだっぱおう)の姫君もお出でになるそうだ」

盛り上がる城外とは打って変わり、式典会場は荘厳な空気に包まれていた。ただ、目に見えぬ熱は集まる者たちの力の強さに比例しており、静謐な中に息苦しさを感じさせるほど渦巻いている。

四天王筆頭の毘沙門天(びしゃもんてん)を中心に、その左に持国天(じこくてん)、右に広目天(こうもくてん)が立ち、増長天が進み出た。

「この佳き日に……」

四人が揃い、薄幕の内にいる摩伽に礼を取ると、城内の者たちも瞑目を以て讃える。摩伽が頷いたのを確認し、四人はそれぞれの守護方位に立った。

その傍ら、一段下がったところに、それぞれの眷属である八部衆が配置されており、空席を埋めるべく、まずは広目天が摩睺羅伽を迎え入れた。彼も乾闥婆や緊那羅(きんなら)と同様、主に楽に携わる身だが、式典の時ばかりは八部衆の名に相応しい勇猛な装丁である。

その中にあって、最後に迎えられた須羅(しゅり)──新しき阿修羅王だけは様相が異なった。

幾分着飾られてはいても、程度としては普段と変わらぬ薄衣(うすぎぬ)に装飾品。『闘神』と言うにはあまりに無防備な姿に、だが誰一人、疑問を呈する者はない。

「須彌山の御世に」

やがて、毘沙門天のひと言を合図に全員が起立する。

「我らの天に」

四天王と八部衆の唱和に摩伽が立ち上がり、幕内から姿を現した。

「我が臣と民に」

答えた摩伽が四天王の中心に立つ。

「新しき、我らが雷帝よ」

毘沙門天に合わせ、全員が跪拝した。

「我が力は天のために」

そう宣言し、インドラとなった摩伽は城外の者たちにも姿を見せるべく表に出た。目隠しのために張られていた幕が全て取り払われる。

「あれがインドラ様か」

「雷帝に相応しいお姿だ」

歓声を以て迎えられた『インドラ』が高座に着くと、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽を中心として楽が始まった。乾闥婆の背後では、雅楽(がら)も竪琴を奏でている。

「乾闥婆王の後ろにいらっしゃるのが姫君だろうか?」

「阿修羅王に嫁がれるのだろう? お美しい、お似合いの一対だ」

などと、むしろ話題をさらっているのは雅楽であった。その雅楽は、阿修羅王となった須羅と共に、『インドラ』に間近で目通りする手筈となっている。

「おお、阿修羅王が舞われるぞ」

両の手に剣を持ち、広場の中心に立った須羅が、本来の姿──三面六臂を現し、舞い始めた。『雷帝インドラ』と、その御世を讃えるための楽と舞である。

須羅の舞を眺めながら、摩伽は不思議なことに気づいた。

(……あの面(おもて)は……)

動きは前夜に盗み見たものと同じだが、三面六臂の面が違う。悲哀・憤怒・慈愛だった昨夜と比べ、今は少年・青年・老年と、異なる年代の面であった。

(どちらが本当の『阿修羅王』なのか……)

周囲から感嘆の溜め息が洩れる中、摩伽の脳裏はそのことで占められていた。幽玄と言うに相応しい舞を見るにつけ、ほんの数刻前に見た姿が、どこか夢のようにも思えて来る。確かに触れた熱でさえも、全てが幻であったかのように。

だが、楽の音が途切れ、毘沙門天が進み出ると摩伽の意識は輪郭を取り戻した。

「この佳き日にさらなる慶事を。新たに楽師として加わり、見事な音(ね)を奏でてくれた雅楽殿……乾闥婆王のご息女でございます」

捧げた両の腕に、雅楽が顔を伏せた。舞を終えた須羅に手に引かれ、二人は『インドラ』の正面に跪拝する。

「面(おもて)を上げよ」

雅楽は僅かに顔を上げ、須羅はまともに摩伽と面(つら)を合わせた。

「この場を借りて申し上げる。乾闥婆王のご厚情により、此度、我が妃として雅楽を迎えることとなりました」

須羅が口上を述べる。

「……めでたい。雅楽とやら……見事な音であった」

「もったいないお言葉にございます」

答えながら雅楽は、摩伽の声音に最高位に対する畏怖の念、それだけではない何かを感じた。何より、伏し目がちに見上げて垣間見た、摩伽のその視線。

須羅を一瞥した眼差し、そしてその後に自分を見た目。そこに含まれていた、言い知れない何か。

それが何であるのか、その時の雅楽には知りようもなかった。だが、雅楽の疑問は深く考える間もなく、須羅に促されて立ち上った時に追いやられた。

と、突如、摩伽の傍らに走り寄り、耳打ちした者の存在に、その場にいた全員の意識が釘付けとなる。

「何……?」

摩伽の表情が俄に変化した。

「西の地に魔族が現れた」

突然のことに周囲がざわめく。この佳き日に、との声が洩れ聞こえ、毘沙門天の心内に緊張が走った。

「……阿修羅王」

須羅を呼ぶ声に、毘沙門天は己の予感が的中したことを悟る。

「……そなた、西の地に赴き掃討せよ」

全員が固唾を飲むほどの緊張が走った。顔を見合わせる者たちの表情には、「何も阿修羅王を」というあからさまな心情が浮かんでいたが、雅楽が盗み見た須羅の横顔には何の感情も見出だせない。

緊迫した空気の中、毘沙門天が、夜叉が、迦楼羅が、何かを言おうとする前に、須羅は跪き、答えた。

「御意」

表情と同じく感情のこもらぬ声音に、雅楽は息を飲んだ。

「案ずるな」

その心情を読み取ったのか否か、雅楽に聞こえる程度の声で須羅は言った。聞いた雅楽は、既に己が『乾闥婆の娘』と言うだけではないことを悟った。楽師の一人であり、『阿修羅王の妃』でもあり、何よりそうあらねばならぬ立場だと言うことに。

「ご武運を」

故に、跪拝し、答える。

「邸のこと、頼んだぞ」

「はい」

須羅は城内外を見渡した。

「我が一族の者よ。勅命である。これより魔族掃討のため、西の地に向かう」

阿修羅族のみならず、その場にいた全ての者が須羅の檄に応える様を、摩伽は見つめていた。

そして、そのまま去る須羅の背を。

【オマケ】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?