RSIを極めていく_5_第一章完(Part17)

・ロウソク足の実体のバックテストはこちら

・ロウソク足の倍値制御での結果はこちら

Part13~Part16までで、RSIが閾値タッチするという状況にフォーカスしてバックテストを取得してきました。

RSIが70/30にタッチするという状況だけで言ったら、RSI(14)よりもRSI(12)の方がいいと私は判断して記事を書いてきました。

閾値にタッチするという状況だけでもたくさんの仮説が立てられて検証していたらPart16にまでなってしまいましたね。。。

でも、これで考えながら相場を見ることがいかに大切な事かと言う事も同時に分かったかと思います。

それで、今回の記事はPart16で出来たロジックをRSIのBASEに組み込ませて、そのままRSIを使用したときとPart16で得たロジックを組み合わせたときでどのように差が出てくるのかを確認したいと思います!!

今までの総まとめといったような感じですね!!

それでは見ていきたいと思います!!

《組み込み内容のおさらい》

Part16までで得られた結果として

①RSI(14)が閾値(70/30)にタッチする場面で言ったら、RSI(12)の方が多いので(14)を使用するよりも(12)を使用した方がいい。

②RSI(12)と(14)が同時に閾値到達する場面はそこまで勝率に影響は出てこないが、(12)のみが閾値に到達した場合は大きく勝率も下がってしまう。

③RSI(12)のみが反応しているポイントを検証した結果、標準偏差を用いて相場のばらつきからロウソク足の大きさを定義してあげることでカバーすることが出来た。

これらの流れで理解し進めていったかと思います。

①、②、③の過程から

【RSI(12)が70/30タッチだが、RSI(14)はタッチしていない。

その時の終値がBB(12)の±2σよりも外にあるときエントリー】

というロジックが出来上がりましたね!!

※この後はこのロジックを【追加ロジック1】とします。

おさらいはこれで終了として早速BASEに組み込んでいきましょう!

《バックテスト結果》

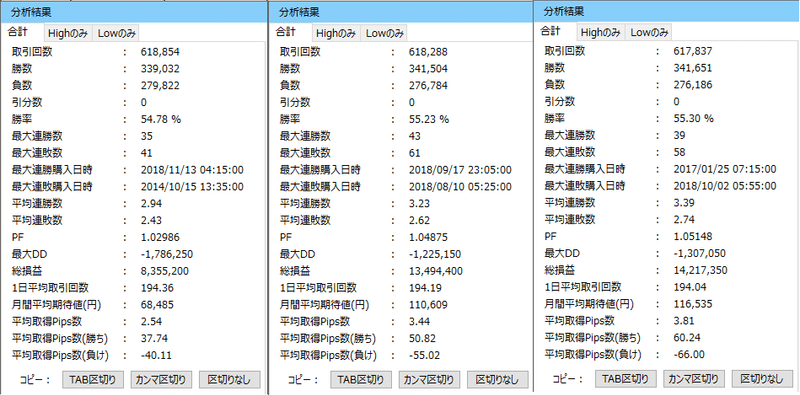

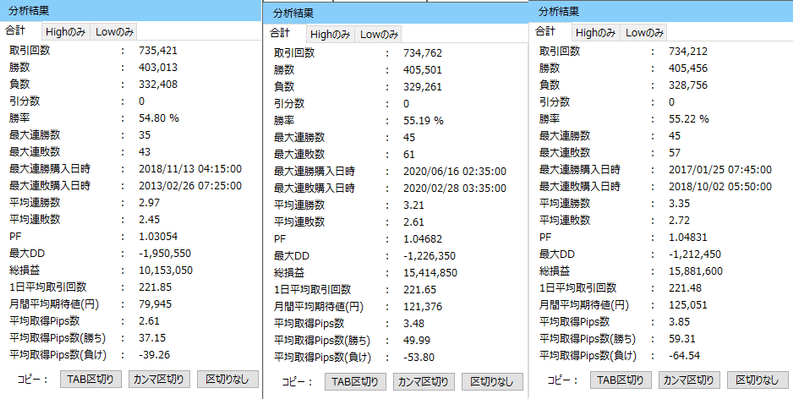

・組み込んだバックテスト結果

(ロジックはRSI(14)が7030または、追加ロジック1の時エントリー)

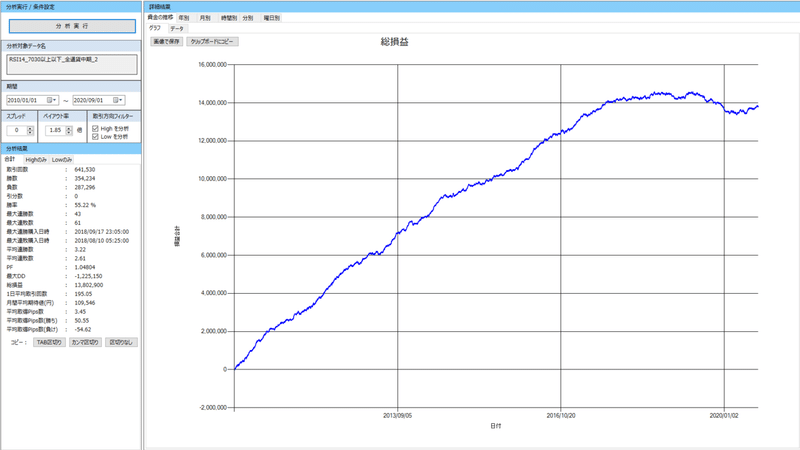

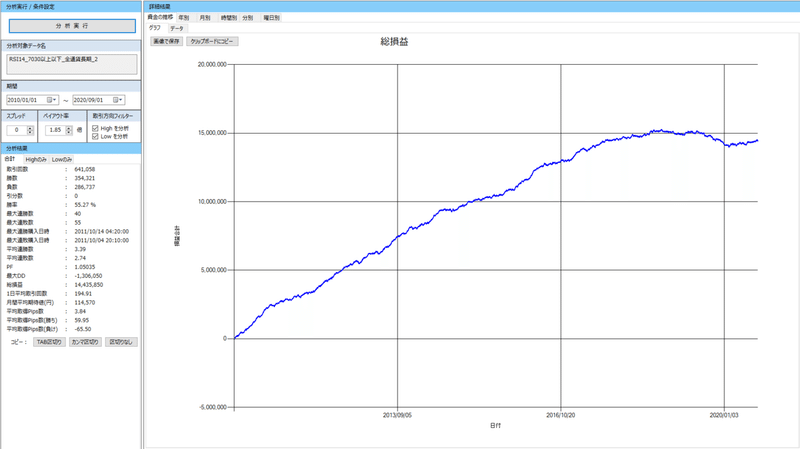

2010年から2020年9月までの結果

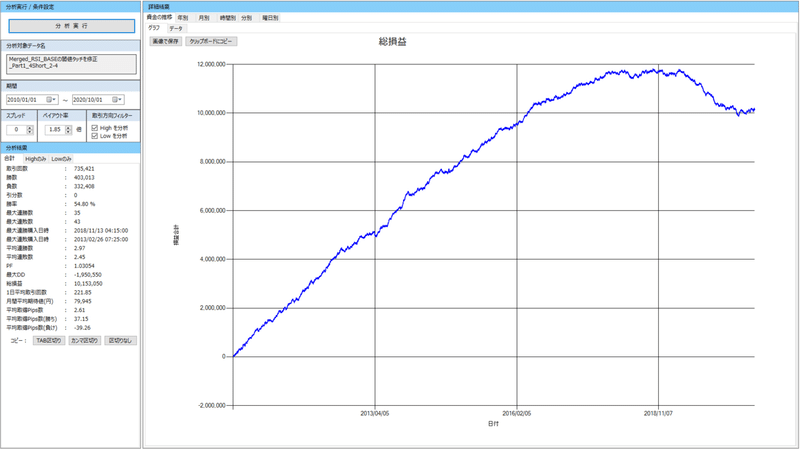

短期(5分判定)

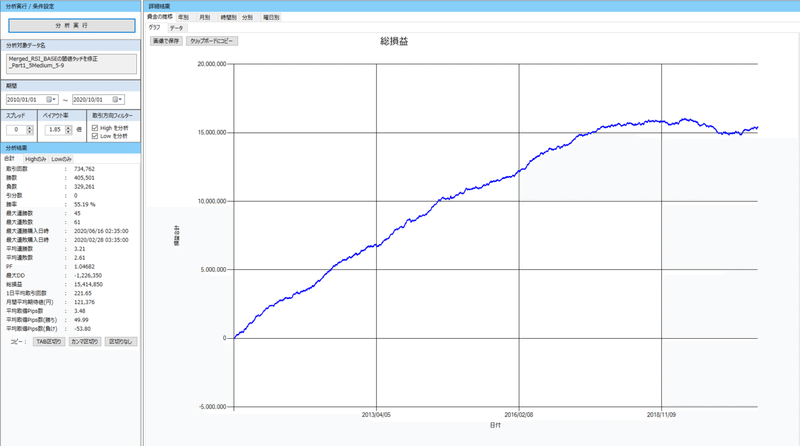

中期(10分判定)

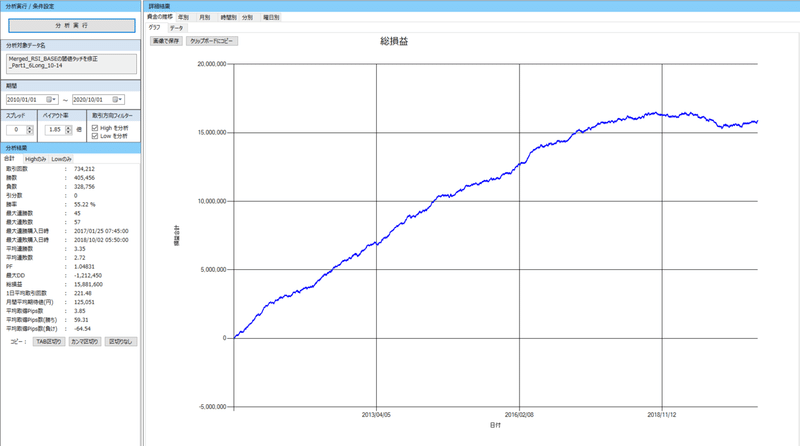

長期(15分判定)

直近3年のバックテスト結果

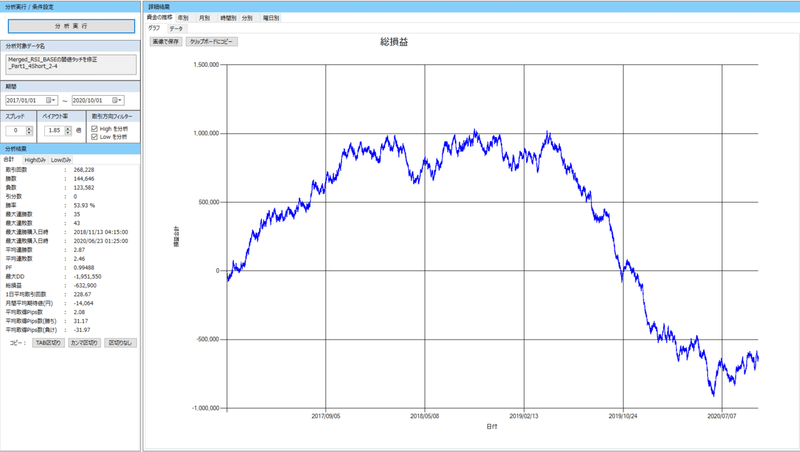

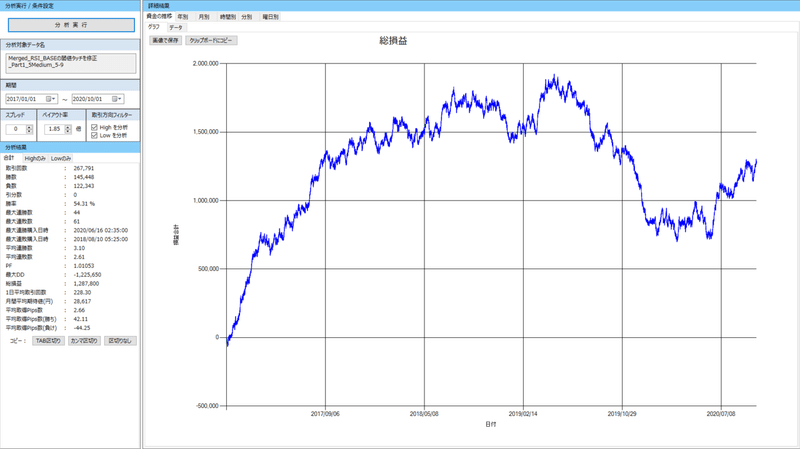

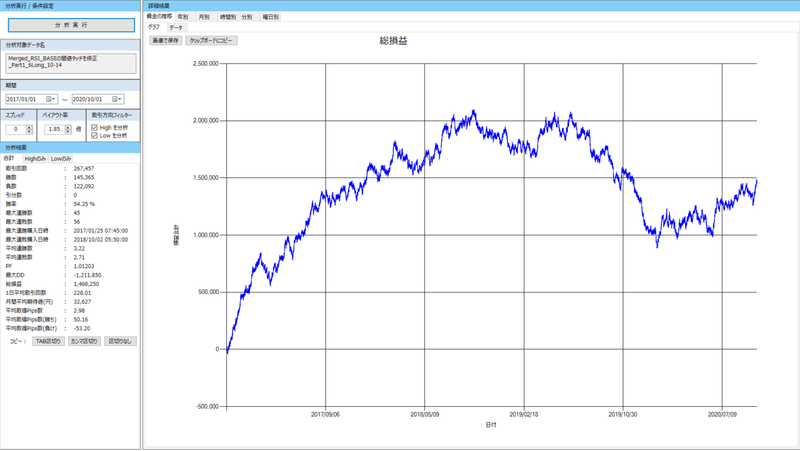

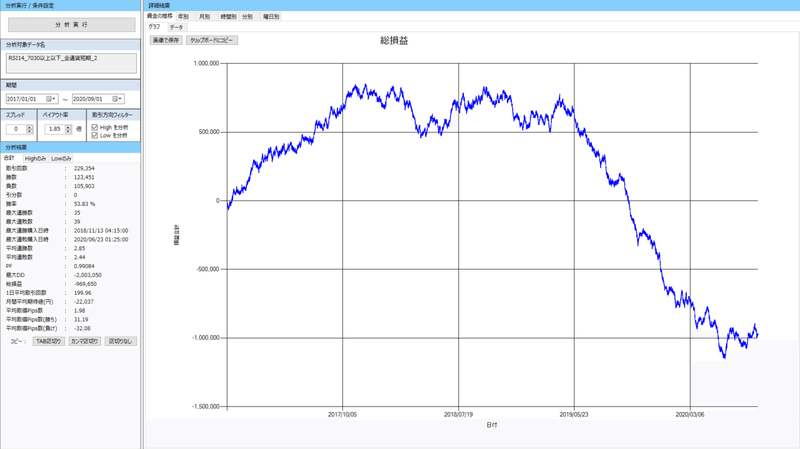

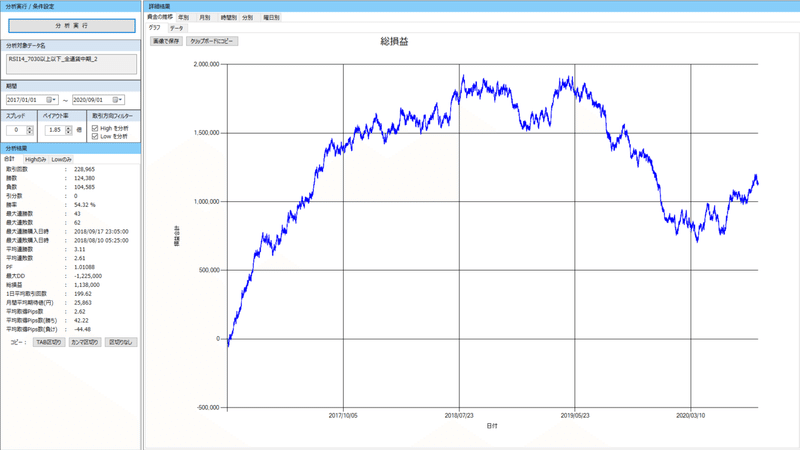

2017年から2020年9月までの結果

短期(5分判定)

中期(10分判定)

長期(15分判定)

このような結果となりました。

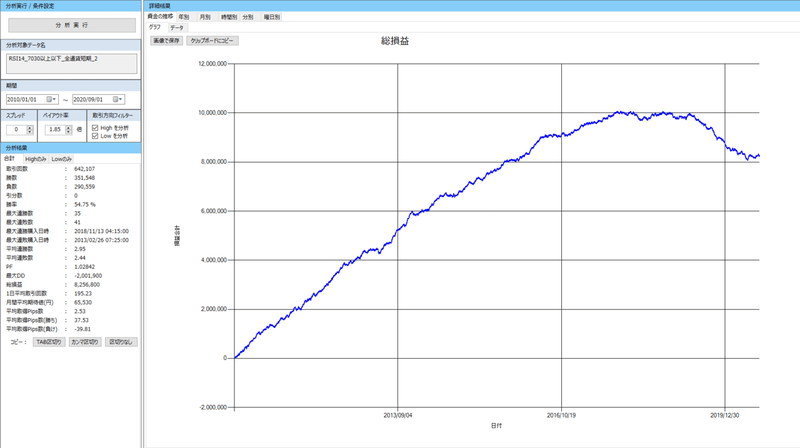

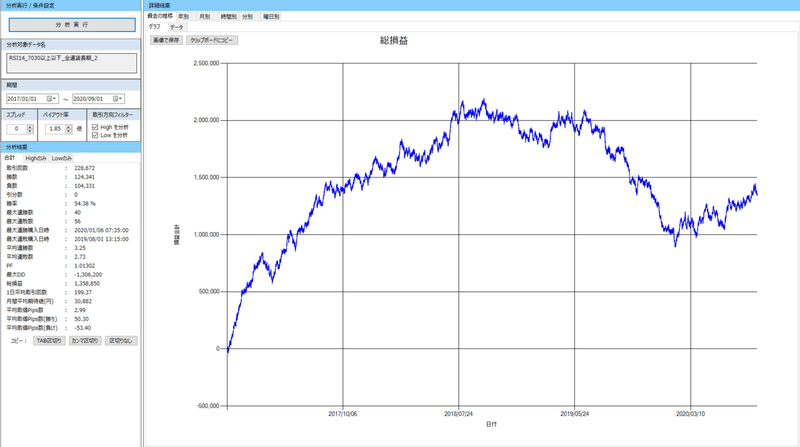

ちなみにBASEの結果はこのようなグラフでした。

2010年から2020年9月までの結果

短期(5分判定)

中期(10分判定)

長期(15分判定)

直近3年のバックテスト結果

2017年から2020年9月までの結果

短期(5分判定)

中期(10分判定)

長期(15分判定)

それではBASEと比べていきます!!

《バックテスト比較》

BASE

制御追加後

BASEと比較するとこのような結果になりました。

比較した結果

・取引回数は上昇

・勝率はそこまでの変化なし(中・長期判定は少し下がり傾向)

・獲得Pipsは少し低下

これらの内容は見て取れますね。

一つずつ細かく見ていきましょう!!

《バックテスト結果をさらに深掘り》

■取引回数と勝率■

取引回数はBASEと比較して増やすことが出来ました!

取引回数が増えたから勝率は??とみてみると。

勝率はBASEに比べてもそこまで落ちていない結果となっています!!

これが私のやりたかったことで、

一般的には制御をかけると回数が減り勝率が上がるという流れになることは前の記事でも書いたことかと思います!

それでも今までRSIが閾値にタッチすると言う事だけに注目して考察をし、検証を重ねて強いと思われるポイントを探してきました。

そこで導き出した答えを今回、BASEに組み込ませて出た結果がこちらになった訳です!!

細かく分析していかなければ、このような内容にたどり着くこともないし、ひたすら制御をかけて強い・強くないを判定してしまっているだけになります。

そうではなく、

もしかしたら自分が見ている視点ではないポイントでも強いものがあるのではないか?

この制御をかけることによって削れてはいけない部分まで削れてしまっているのではないか?

と疑問を持ち続けることが本当に大切ですね!!

■獲得Pips■

獲得Pipsに関しては、BASEよりも低下してしまった結果になりました。

こうなった理由としては、今回組み込んだRSI(12)の内容による影響であることが考えられますね。

RSI(12)は(14)では反応しない小さなレンジも今回の制御でシグナルが出るようにしたためその獲得Pipsの大きさを引っ張ってきているのだと思います。

それでも、ロジックの中身は分かっているため、RSI(12)が反応しているポイントだからスプレット島には気を付けないとと事前に準備しておくことが出来ますね!!!

なので、自分がもしもシグナルを使用しているのであればそのシグナルのロジックの中身は知っておかないといけないし、中身を知らないシグナルツールほど危険なものはないです!!!

《まとめ》

今回は、BASEのRSIロジックに今までで導き出してきたロジックを入れて結果を比較してみました!

この結果に私はとても感動したし、細かく分析してきてよかったなと思いました!

そのまま使うRSIよりもさらに取引回数が多くて勝率は変わらない今回のロジックの方が使うなら断然いいですよね!!

RSI(14)では取りに行けないポイントを攻略していったからこその結果であります!

もっともっと突き詰めていけば、他にも強いポイントはあると思いますし、絶対にあります!!

それをひたすら検証・考察を繰り返して自分の物にしていきたいですね!!

《次回のバックテスト》

次回からは新たな視点で進んでいきたいと言う事で、

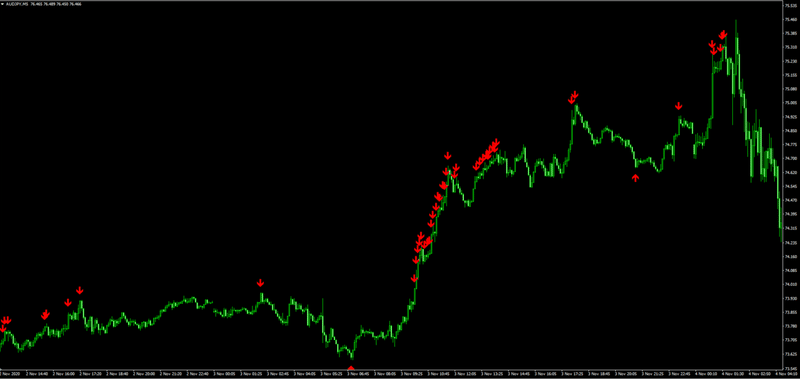

RSIが閾値を連続で満たしている状況に注目していきたいと思います!

よく言う【難平】しているところですね!

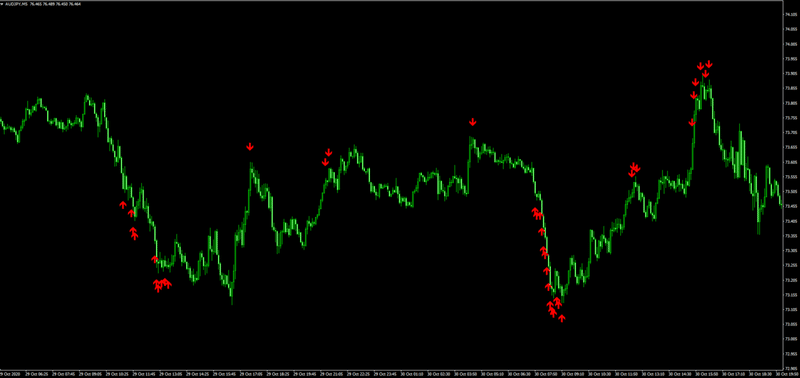

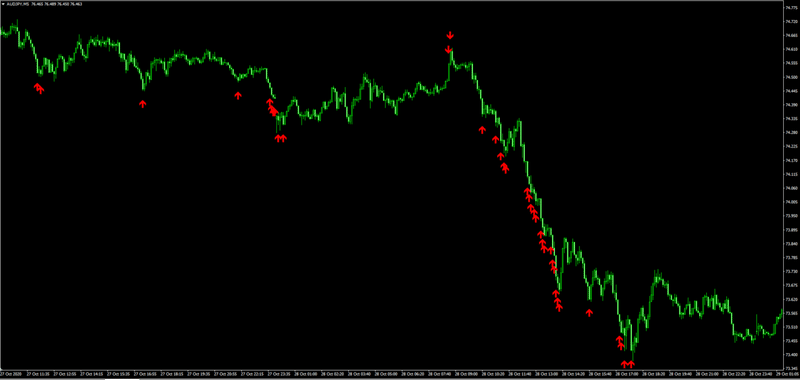

下記チャートのようなポイントです。

閾値タッチのポイント追及から連続で閾値を満たしたポイントへとシフトしタッチして反発せずに進んでいった場合、どの状況だったら追っていっていいのかを数字から理解していきたいと思います。

これが分かるようになれば、難平癖のある人も少しは歯止めが効くようになるのではないでしょうか??

これからもRSIに対しての追及をしていくのでよろしくお願いします!!

それでは、また来週の記事をお楽しみに!!!

![]()

最後まで読んでいただきありがとうございました!

皆さんのためになるような投稿をできるよう日々精進していきます!

BASEに今までの考察結果を織り交ぜてロジックを組んでみました!

そのままRSIを使用するよりも遥かにいいものだしこれが検証の強みだなと思っています!!

やはりバックテストで検証していかないとわからない内容はたくさんありますね!!

Twitterでも投資に関してやバックテストについての情報発信をしているので、是非チェックお願いします!

Twitter:@yuuki81600

![]()

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?