アートライティング・フォー・(しかし、それらもまた風景である。)〈Art writing for ⅷ-ews with a lot of views〉#0 序

序

イントロダクション

本noteは2021年8月に発行された笠松咲樹さんの作品「(しかし、それらもまた風景である)」のアートライティングです。

この本を何と呼ぼうか迷ってしまいます。と申しますのも、この本は二つの意味でジャンル分け/カテゴライズが困難な本です。一つ目は架空の建築により提示された風景についての本という点です。風景の本であり建築の本であります。故に図表もイラストもあります。二つ目は如何にして既存の風景から美しい風景を見出すのかと云う手段を提案している独自の文章であると云う点です。二つを十分に満たすジャンルと云うものは無く、言葉で言い表す事が難しいのです。

作者である笠松咲樹さんの述べられている概要から一部抜粋させてもらうと…

このプロジェクトは、移ろいゆく風景のなかに、見立てという日本独自の風景の見方を挿入することで再構成することを提案し、また同時に、見立てが持つ、モチーフを、それ固有と思われていたスケールや機能から解き放つ再解釈可能性について言及するものであります。

例えば推理小説と恋愛小説を同時に兼ねているものがあったとしても、それは推理小説か恋愛小説のコーナーに置けるものですが、上記のような未分類のこの本を本屋の何処に置こうかという謎はこの本について回ります。そしてこの本を紹介する上で最も困難な点でもあります。ですが、あえて便宜的に述べるのであれば〈架空の建築から顕在化する風景の再解釈についてのフィクション〉と云う事ができるでしょう。

不思議な読み物です。この本には人物が登場します、対話もあります、ですがいわゆる物語ではありません。同時に物語のようにも読めます。不思議な感じでしょう?本著に登場するのは八つの架空の建物と風景です。また、建築を計画した案内人とそれを体感し巡る訪問者が登場します。

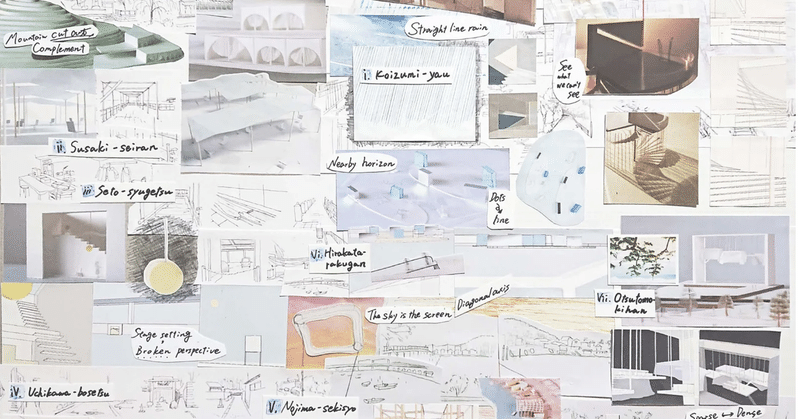

本作で提出されているものは三つあります。模型、イラスト、文章です。本作が大きな画面を必要としている理由はここからくるのでしょう。

本作の舞台は金沢八景です。金沢八景とは現在の神奈川県、金沢あたりにあったとされる美しい風景のことを示します。由来は三つ、明の国の僧侶、心越禅師がうたったもの、歌人の京極兵庫高門がうたったもの、歌川広重の浮世絵です。本作では京極の歌と歌川の浮世絵に注目してします。八景にはそれぞれ名があり本作にはそれらにともなった建築物が登場します。

八景は失われています。今は浮世絵と短歌いくつかの伝承と地名が残っているだけです。本作ではそれらを復活させる目的はないようです、それは不可能であるから。そもそも私達は金沢八景を伝承と浮世絵でしか知らないのです。

序章では本作を読み解くヒントを並べます。出来るだけわかりやすく述べて行きたいと思っていますが、ちょっと複雑になるかも知れません。

笠松咲樹

「(しかし、それらもまた風景である。)」の著者は笠松咲樹さん、現在東京大学大学院修士課程でランドスケープを学んでいます。本著は彼女の卒業制作作品を拡張した物です。本年は「ゼリーガラスのうつつ」を発表。 YouTubeでダメイドナナ前日譚「天才少女ツバサコ博士の一生」を制作。ですが、笠松さんのフィールドの元は建築です。

笠松咲樹さんという作家は不思議です。彼女には語りたい物語が明確にあるのであるのですが、それは従来的なカテゴリとしてはあり得ない、建築でもランドスケープでもなく、また小説でもない。それは実態を持った体験であり空間化した記憶であるようです。それ自体は発見されない限りは見出すことができない、そういう何かを作っています。彼女が何を作っているのか、何を作ろうとしているのか、通常の言葉や概念では捉えられないのかも知れません。

https://twitter.com/sakasamatsu

二人の人物(現前性と非現前性)

本作には二人の登場人物がいます。一方を訪問者、一方を案内人と仮に呼びましょう。本作は上下二段を使い、上段が訪問者の語り、下段が案内人の語りとなっています。つまり、音楽における対位法的な効果として、同じ時間に二人の人物が同時に独白しているのです。

上段、訪問者はこれらの風景に対して現前的であります。つまり読者と共に今初めて建物や風景に出会います。フィクショナブルなアーキテクトに迷い込み目の当たりにして受け止めるのです。今、初めて受け止める時間、つまり現前的な時の担い手です。

下段、案内人は建築と風景を作った者です。彼女にとって風景は現前的ではありません。非現前的な時の担い手です。彼女は建築と風景を回想します。

過去を弔い、未来に遺言する

案内人は訪問者のために金沢八景跡地に、八景を見立てられる建築物を作りました。本著はそれらを巡る巡礼であります。巡礼とはウィキペディアによれば…

日常的な生活空間を一時的に離れ、宗教の聖地や聖域に参詣し、聖なるものにより接近しようとする宗教的行動のこと。

とあります。だが聖地は失われ、宗教性は死んでいます。これは復活する見込みがあるのでしょうか?恐らく、復活しないことは作者が知っているのです。

この作品は影を招き入れています。召喚しているのです。どうしてでしょう?それは死者との間でしかこの巡礼の旅が成立しないからです。

訪問者が死者である場合、この旅は弔いであります。案内人が死者である場合はこの度は遺言になります。この作は弔いであり遺言であるシミユラクルな巡礼なのです。供養と遺言を兼ねるため一方の影は一方を虚しくさせ、そこには詩が入り込んでくるのです。

上の図では元の風景から浮世絵と短歌が抽出され架空の建築が形成され風景が見出される過程を図形化したものです。真ん中が空洞化するドーナッツ状になるのがわかるでしょうか。

例えるなら、案内人は死者を弔い、訪問者は遺言を追っている。そこにある言葉はどこか悲しげな詩になるが、兼ねるため互いに打ち消しあっています。遺言に見せかけた弔いであり、弔いに見せかけた遺言です。

その二方向から見出される景色を(しかし、それらもまた風景である)といっているのではないでしょうか。

互いが互いを幽霊として追いかけ合う、弔いとしての遺言であり遺言の供養でもあるのです。

ここで例えにあげた「弔い」とは人を弔うだけではなく物の供養も含みます。針の供養などがそれです。同じく遺言も人間の遺言ではだけではありません、建物や遺跡もある種の遺言を残しているといえます。本作では金沢八景は遺言を残していて、案内人はそれを汲み取って見立てによって再発見しています。それは同時に供養であり弔いでもあります。それに招かれた訪問者は式日に参加することで、再発見をする。これが再構成の流れです。

0 手紙 目覚める主体 往路

手紙

本作は案内人が訪問者を手紙で招くという始まり方をします。手品が始まる前のイントロダクション、タネも仕掛けもありません…に当たりますが、ここではタネと仕掛けの根幹が語られています。ですが読み終えた時に、「ああそういえばそういうことか」と合点が行くような内容です。

手紙は笠松さんの写真を使って、「見立て」という手法や「カキワリ」というものがどんな感じのものであるのか教えてくれます。

例えば舞台上に丸い円形のものがあるとしましょう。それを仰ぎみる仕草で円形を月に見立てたり、果物に見立てたりする手法を「見立て」といいます。これは日本の文化では広く使われているもので、舞踊などにもあるそうです。

カキワリ

〈見立て〉によるカキワリ化は(しかし、それらもまた風景である。)の中で多く使われる手法です。

わたしがお伝えしたいことの一つは、見立てによる空間のカキワリ化です。(略)カキワリというのは、いわゆる、1枚目の写真の、しげみやら気球やらのことですね。例えばベニヤ版をカットし、ペンキを塗り、裏側に角材と釘で板が自立するように支えを作ってやった舞台セットです。

フレーミング

文字通り、風景をきりとることをわたしはそう呼んでいますが、それがもつ力について、触れさせてください。

(略)

一度フレーミングされたものは、別のフレームの中でも、わたしたちに意識されるものとして立ち現れる可能性を秘め続けます。

例

窓と、窓を背後に上を見上げる少女

↓

因果関係を考えさせられる。窓を眺めているのだろうか?

(ミスショットの窓と背景の窓、写真を見る人と窓の関係)

例

15年前撮影された動物園の風景

絵を描いている父と娘、柵のキリンの装飾。

↓

きっと父と娘はキリンを描こうとしているのだろう。

ここで述べられている「フレーミング」とは、風景を切り取り関連づける認識であるようです。

空間を風景としてきりとるということは、空間を構成する要素に新しい価値が付加される可能性を与えることではないでしょうか。

このカキワリ化、見立て、フレーミングという手法を使って、本著は風景の再構成をはじめて行きます。それは既存の世界に手を加えることではなく、すでにそこにある空間をきりとる、或いは見立てることで、フレームを手渡してゆくことであると、ということです。

画角としてのフレーム、視野的なフレーム、意識的なフレームというものが考えられ、それは本アートライティングで読み解ければと考えています。

目覚める主体

本作に登場する様々な事象、雨や雪、海や水平線、太陽…といった事物たちが自らこそ主役だと名乗りを上げるユニークな詩です。イントロダクションなのでそれらが何を示しているのかわかりませんが、これから登場する様々な建築と風景の主役たちです。伏線が詩で置かれるというも、この作品を象徴しています。

「目覚める主体」は詩として登場しますが、ここで述べられる気象や事象は〈再解釈のための装置〉として機能しています。真の主役=主体化される事象っと云った所でしょうか。それが如何に主役に躍り出るのか読み進めてゆく中で見出せればと思います。

往路

訪問者がやや不安そうに、雨の中、夜行バスに揺られ待ち合わせ場所に向かいます。訪問者の性別はわかりません。訪問者には風景についてちょっと寂しい思い出があるようです。

#1 へ続く

宜しければサポートお願いします。