「未来予測」の未来

昨日書いた「SNSの未来」につづく未来シリーズです。「未来予測の未来」について考えてみたい。

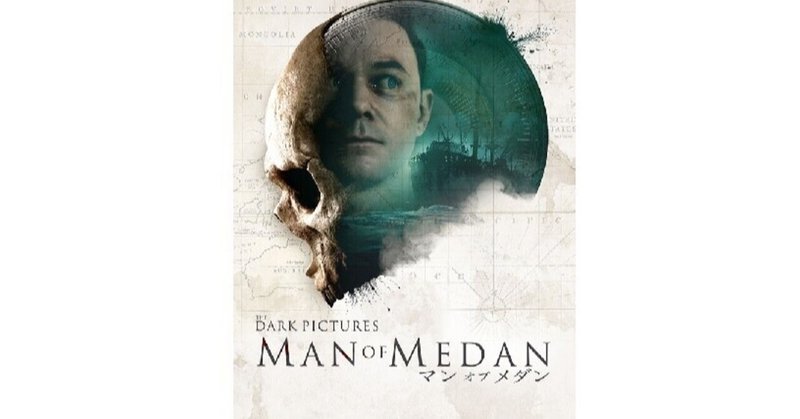

さて、未来予測の未来を考えるうえでヒントになりそうなおもしろいホラーゲームがバンダイナムコから発売されている。「The Dark Pictures 3部作」。2019年、2020年、2021年とつづけてハロウィンの直前に発売され、かなりの好評を得ている。

2019年に

①The Man of Medan (マン・オブ・メダン)

2020年に

②Little Hope (リトルホープ)

そしていよいよ今年

③House of Ashes (ハウス・オブ・アッシュ)

というのが出て完結した。

海外で評判がイイので、ぼくも第一作を買ったんだけどまだプレイしていない。「ありきたりのホラーゲームだろう」と思っていたが、やり終わった人の感想を聞いているとどうもちがう。

3作とも5人の人間がとつぜんホラーな環境に迷い込み、全員で協力して生き残りを目指すというハロウィン用のパーティゲームだ。

それぞれ5人が

①は幽霊船

②は孤立した町

③は地下の遺跡

に閉じ込められる。

そして、各自がいろんな選択を行って前に進んでいき、その結果次第で未来が変わっていく。そして一番うまい選択をすると5人全員で生き残れるのだそうだ。

ネットでは2人で5人を操る協力プレイができるが、ハロウィンに大人数で集まってそれぞれのキャラクターを分担し、わいわいやることもできる。

「逃げる/戦う」とか「ロープを切る/切らない」などを5人が順番に選択し、おたがいの知恵を合わせてホラーな環境から生き残ろう!ということである。

ぼくがおもしろいと思ったのは、ある選択を行うと未来がどうなるかあらかじめヒントが出される点だ。ここで戦えばどうなるか、逃げればどうなるかおぼろげなヒントが出るらしい。

もちろんヒントにすぎないから不正確な場合もあるし、プレーヤーが解釈をあやまっても破滅する。でもヒントにしたがって冷静にゲームを進めていけば5人全員で生き残れる可能性も上がるのである。

一方、自分が正しい選択をしても、相棒がまちがった選択をするとトンデモナイ状況に追い込まれたりする。

ここまで考えると、このゲームは、人類全体がいま置かれている状況に近いことがわかる。人類はいま5人ではなく78億人で生き残りゲームをやっている。そして78億人それぞれの選択がまわりまわって人類全体を助けたり、首を絞めたりしている。

たとえば気候変動の場合は、2度温度が上がったらこういう未来がおとずれるだろうというヒントにしたがって温暖ガス排出制限へと舵を切っている。

ウイルスも同じで、ここで外出を何割減らせば感染拡大を抑えらえるだろうというシミュレーションにしたがってみなが行動の選択を行っている。

こう見てみると人類の生き残りゲームのルールは、The Dark Pictures 3部作とあまりかわらない。ただし、人類のゲームにはナムコとは大きく異なる点が2つある。

・未来のビジョンがあまりに不正確

・1人1人の利己的な動きを抑えることができない

という2点だ。ゲームなら、自分が利己的な動きをしたらこういう未来が訪れるというビジョンがわかりやすく示されるので、結局損をするのは自分だということがわかりやすい。

しかし78億人もいると、想像力の足りない人が「自分だけ逃げ切ればいい」という考えでくびをしめるパターンが続出する。

でも、やがて高性能なコンピュータでもっと多彩なビッグデータを解析できるようになれば、未来はもっと正確に予測できるようになるだろう。

そして一人ひとりの人類がどういう選択をすればどういう未来が自分にはね返ってくるかも、迫力のあるシミュレーション体験をできるようになるはずである。そうなれば各自の足らない想像力をおぎなえる。

現時点では、「やったことは自分に返ってくる」とか「因果応報」というのはあいまいな倫理観でしかない。しかしそれをコンピュータシミュレーションで体験できるようになるはずだ。

ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』では、ドケチのスクルージが夢の中で未来の悲惨な自分の姿を見て改心するという話があるが、アレに近いことを皆が体験できる。

シミュレーションでリアルに体験すれば、よほど想像力の足りない人でもそうそうバカな選択はしないと思うのである。

とはいえ、いまでも人を殺して死刑になりたいなどという輩はいる。おなじく功名心や自己顕示欲に駆られて「地球を破滅させてやろう」などと考えるバカも現れてくるはずだから、それほど簡単にはいかないだろうけど。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?