星座が考えるアニメ/アニメが描く星座

☆『新世紀エヴァンゲリオン』/『シン・エヴァンゲリオン劇場版』

★『ワンダーエッグ・プライオリティ』

☆『少女歌劇レヴュースタァライト』

★『SSSS.DYNAZENON』

☆『SSSS.GRIDMAN』

★『リズと青い鳥』

前々回第1回⬇

前回第2回⬇

引き続き、最後となる第3回は投稿文の最後に記載してしまった来たるべき(?)論考のというより個人的にアニメについて考える際の一つの指針のちょっとした素描(試論のアイデア)の全文をここに残しておく。

もはやアンケート項目の「一番面白かったアニメを教えてください!」からかけ離れたものであることは言うまでもない。

*注

過去2回と同じく薄く色付きの網の掛かった部分が投稿文である。

批評でもエッセイでもその他のいかなる創作でもなく、それがいかに一見 破格に見えようとも、あくまでも投稿先のラジオのパーソナリティーである鳴海氏、ミヤ氏に宛てた投稿文という性格の再現が目的のため、誤字脱字、推敲不足によって明らかに文意が通らなかった場合を除き、加筆修正は最低限にとどめた。

また今回、新たにサブタイトルと図解を付したが、その他は読みやすさのために適宜分割し、短いコメンタリーにおさめるよう努めた。

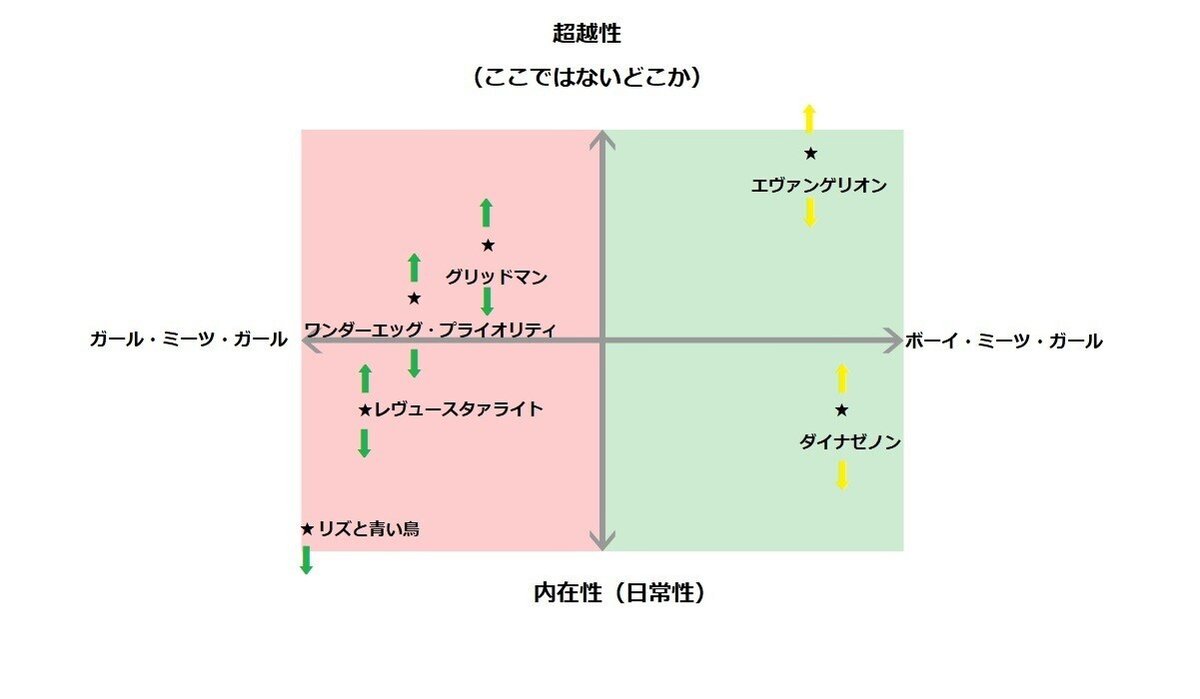

✦イメージの天体図と星読み

いやはや本来ならばこのあとも『ダイナゼノン』を『ワンエグ』、『グリッドマン』に加えてそこに昨今公開された『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』と『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』、さらに『リズと青い鳥』を配置して立体的に論じたかったのですが、いくらなんでもこれ以上のチラ裏レベルの蛮行は許されないので、素描するにとどめておきます(それはするんかい!)。

ある図式の中にそれらの作品をプロットすることで個々の作品が織りなす星座を観てそこから何を占うことができるのかという試み。その意味はあとからついてくるだろうと。

さてその図式とはなにか?シンプルな「x軸=横軸」「y軸=横軸」の直交座標系だ。数値も省いて四象限が取れればそれでいい。ここではもっとイメージしやすく「東西南北」で代替する。もちろん「北」が縦軸の正の数を表す。

そのイメージの中の【平面に展開した天球儀】の仕様を見てみよう。

・「北」は「超越性」とする。これはざっくりと「セカイ系」的なもの(その定義は諸説紛々あるがそれはよい)。ここでは「ここではないどこか」への指向(志向※今後、指向は志向と二重性をもって使用する)性とする。

・「南」は「日常性」とする。「超越性」に対しては「内在性」が対義語となる。

・「東」は「ボーイ・ミーツ・ガール」とする。これも様々な含意があり得るが、ここで注目するような昨今のアニメではなかなか困難な主題となる指向性だと言える。これは「男(の子)」の物語における役割が神話的な「龍殺し」と「お姫様」の獲得がもはや機能し得ないことからくる古くて新しい問題を示す。

・「西」は「ガール・ミーツ・ガール」とする。こちらは確固とした定義は与えることはできないが先と逆の指向性の役割を担う。「ボーイ・ミーツ・ガール」があくまでも男の子と「恋(に類するもの)」が必須となるのに対して、こちらはより豊かな「関係性」を包含する。

では実際にこの四象限に各作品をプロットしよう。

ここで利便性のため先と同じ図を再掲する。

今度は星空をイメージして眺めてほしい。

✦零れ落ちる日常を、不可視の日常で

・第1象限「北東方面」(超越性×ボーイ・ミーツ・ガール)はもちろんセカイ系の祖と言われる「エヴァ」となる。

・第2象限「北西方面」

(超越性×ガール・ミーツ・ガール)は2作品。

まずは「グリッドマン」だろう。つまり「エヴァ」のガール・ミーツ・ガール版という側面が確実にある(もちろんそれはひとつの要素でしかないが)。

もう1つが「ワンエグ」だ。これについては上記のレヴューとは別に後に少しだけ触れる。

・第3象限「南西方面」

(日常性×ガール・ミーツ・ガール)も2作品。

「レヴュースタァライト」は一見「超越性」を指向しているかにみえるがそれはあくまでも「ガワ」に過ぎないのは明らかである。

もう1作品は言うもでもなく「リズと青い鳥」である。これは日常性の極北の作品でありその徹底したリアリズムの内在性の中に超越性を宿した奇跡的な作品だ。「神は細部に宿る(奇跡はハッピーアイスクリームに宿る)」。

日常の「内在性」が真逆の指向の「超越性」を産む。

それが、ここで図式することで作品を読み解く指針とした最重要な「発見」である。

それが可能であるのはどうしてか?不可能であるとしたらなぜなのか?興味深い「問い」はこうして生まれる。

・第4象限「南東方面」

そして(日常性×ボーイ・ミーツ・ガール)が「ダイナゼノン」ということになる。本作もまた『レヴュースタァライト』と同じく、怪獣(優生思想)とロボットとのバトルと多世界という超越性に親和的な要素で構成されながら、上述のようにそこに踏み出さず徹底的に乖離させ、日常性に留まることを積極的に提示することが特徴となる作品だ。

もう一度再掲する。

✦喪失を埋める超越性、日常で飛ぶ少女、見ない少年

こうしてとりあえずのプロットを終えた上でひとつだけコメントする。

2021/06/26の宇多田ヒカルのインスタLIVEに庵野秀明が出演した折に、宇多田ヒカルが『シン・エヴァ』と自分の共通点として述べた「どう喪失と向き合うか」という観点から瞥見する。

簡潔に言えば、「喪失を受け入れ、再び(立ち直って)歩き出す」をどこかに含み持つのは『エヴァ』の次には同じく第1象限の『ワンエグ』がもっとも色濃い。つまり「ここではないどこか」に煩悶する「超越性」のカテゴリーを示す作品群にそれがある。それは作り手がある程度年長であることと前世紀末という時代に「生きた」ことも関係しているのだろう。

第2象限の『グリッドマン』も「超越性」の部類だが若干、「喪失」よりも「再出発」のほうに軸足をおいているのは、「若さ」≒「少女性」がそれを担うからだろう。

そして第3象限の『リスト青い鳥』と『レヴュースタァライト』となるとさらに「喪失」よりも「あらたな一歩」という側面が前景化する。

「まぶしいからきっと見えないんだ私たちの行き先」(『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』主題歌「私たちはもう舞台の上」より)とあるように、むしろ先に進むこと、変わってしまう誰かとの「関係性」とその「不安」が物語の焦点になるようだ。

最後に第4象限の『ダイナゼノン』になると「喪失」は主人公ではなく敵となる怪獣優生思想の面々と最終的に物語の背景に退くガウマの想いに託される。

蓬はむしろそれに頓着しない(できない)選択をする主体として描かれ、それがこの作品のメッセージとなる。しかしヒロインの夢芽には姉の死という「喪失」を与えている。それを作品全体においてどのような比重としてみるか。私見では夢芽のそれも「少女性」と「あらたな一歩」のきっかけとして描かれている点が興味深いと感じる。があくまでも主人公は蓬なのだった。

このように「喪失」を主題に紐解くと、「日常性」よりも「超越性」の指向において親和性があるようだ。

また「ボーイ・ミーツ・ガール」か「ガール・ミーツ・ガール」か、という観点からは、「日常性」のカテゴリーの『ダイナゼノン』の「少年」の決断は『リズと青い鳥』や『レヴュースタァライト』より以上に先の見えない(見ることができない)「白紙」である、と判断するのは恣意的な見地からの早計だろうか。

やはり蓬少年にはその決断に力強く踏み出すための確固たる地盤があるようには感じられない。だからこそこれは古典的な「ボーイ・ミーツ・ガール」であり得たとも言える。(『旧劇エヴァ』のシンジのように全人類の死を望み、アスカの首を絞めることを始まりにそれが実現されていくという経験を経てのあの『シン・エヴァ』との距離は如何ほどだろうか)。

もういい加減まとめなくてはいけない。とにかく第1象限から順に第4象限に反時計回りに、「喪失」の主題は薄れ、次に順に「少女性」と「あらたな一歩」への「不安」へ進み、そして最後に、今の所「日常性」における「少年」は、未だ確たる物語の主題を獲得できていないようにみえる。

そのようにとりあえずの星座を、また、とりあえず読み解いた。

✦大地に眠る星座、星の命名者と星座の発見者

さて、こうして「喪失」の観点から6作品を配置することで、ある星座を描いてみた。

これ以外にも「ボーイ・ミーツ・ボーイ」、「年齢や世代差」、「階級差や地政学的差異」、「新たな性別」、別視点での「超越性か日常性か」、より精緻な「少女性か少年性か」などを巡って、無数の星座を描き、アニメの現在地の測量や考古学的発見は可能だろう。

この星図に新たに加えるなら新海誠の諸作品、特に『君の名は。』と『天気の子』が最適だろう。それらはどこに位置するか?は明瞭だ。『エヴァ』と同じく超越性×ボーイ・ミーツ・ガールの第1象限。では幾原邦彦ならどうだろう?

もしくは逆にここに現れることない作品はなぜそうなるのかを考えても面白い。例えば宮崎駿や富野由悠季、押井守の作品群はミスマッチなのではないか?今敏、細田守、湯浅政明ならどうか?など。季節の移り変わりを感じ新しく星座を見つけてみる今世紀の『天文対話』(ガリレオ・ガリレイ1663年刊)は続けて紐解かれていく。

夜空の星座と同じく奥行きたる「z軸」の何億光年もの距離を跳躍させ、さらに各星々の正確な位置すら曖昧にしたそれらにどんな意味があるのか?

星となるアニメの光度、それらが織りなす星座の意味は、外に出て見上げる実際の星空と星座のその概念の発明者、最初の星座の命名者、継承の歴史、そこに能動とも受動ともつかない時を超えた不思議に、感応し交歓すること、かかわることであり、思考に誘われるその不思議に驚くことだ。

そのいつかあった始原の自由に想いを馳せ、なにものかにうながされて、いまは、これから始まる思考の遊歩それ自体の喜びに浸ることでそのとりあえずの答えとしたい。

最後にしつこくもう一度掲げる。

一点だけ、各題名の前の星マーク★から伸びる上下の矢印について軽く説明を加えておく。

上に向かう矢印⬆はそのアニメが現在配置されている位置以上に超越性の志向性を可能的に内包していることを示す。

反対に下に向かう矢印⬇は同じく内在性(日常性)の可能的契機である。

詳説は省くが『リズと青い鳥』以外はその両方を含み持つ。前述のように当該作が第3象限の外の余白へ内在性(日常性)を突破していくのは内在的超越のエピファニーの唯一の成功作だからである。

また、『エヴァンゲリオン』が超越性の外の余白を指し示すが、昔日のRPGのマップのように上下が繋がったトーラスとして、その先が単純な日常性へぐるりと回帰したわけではない。ただその紆余曲折、茫漠たる旅路こそがその輝きの強度、足跡である。

その他作品のそれぞれの上下の可能的志向性の意味の分析は他日に譲ることにする。

以上である。まとめていく過程で、このラジオのアニメ感想の投稿文としては場違いな文章に、これ以上何かを付け加え展開させる必要はないという思いを深くした。また別の機会にまったく別の形でそこにあることだろう。ただこれがこうしてここに何故か残ったのは「奥行きのあるラジオ」とそのパーソナリティーである鳴海氏とミヤ氏の日々の活動にによって誘い込まれた結果である。その事実を今は具体的な何ものにも特定しないことで、勝手なお礼にかえたいと思う。筆者の望みがあるとすれば、より多くの方の、あるいは多くの言葉を「奥行きのあるラジオ」から還流して届き届けられることである。

擱筆。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?