いかにしてわれわれは文を作り出すか?【生成文法シリーズの補足③】

ゆる言語学ラジオの生成文法シリーズは、動画内でも述べた通り、正確性をかなり犠牲にしています。また、従来の生成文法の入門書で必ず触れているような基礎的な事項も、エンタメ性を優先させた結果、あえて言及していないケースがままあります。そこで本記事では、動画の補足をします。以降、動画に出演いただいた金沢学院大学の嶋村貢志先生からいただいたコメントをもとに構成します。(文責:水野太貴)

今回の記事は、生成文法シリーズ第2回の補足です。この回です。

https://youtu.be/_xvgxuvfcts

はじめに

2 回目は自分としても「若干やらかしたな~」と思ってますが、動画を見た専門家のみなさん、あまり怒らないでください(笑)。

作り置きご飯の例は水野さんとの打ち合わせの時に僕が言い出しましたが、堀元さんが指摘した通り文は作り置いてないですよね……。なので、もう少し正確な説明をします。

また、変形増えすぎ問題がありましたが、変形に対して全く制約がなかったのかというとそうではないので、この点に関しても補足説明します。

文の作り置き構造

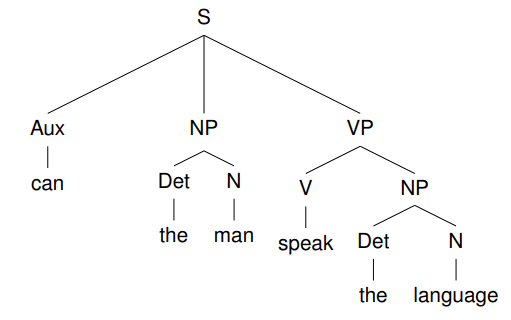

動画でもありましたように、作り置きは単語と単語を合体させて最初に作られる構造のことです。例えば下の文を作りたいとしましょう。

文①

Can the man speak the language?(その男はその言語を話せますか?)

まず単語から考えましょう。上で使われている単語はアルファベット順で書くと can、language、man、speak、the ですね。

これらの単語はわれわれの脳の中にある語彙目録(辞書みたいなもの)に貯蔵されているとしましょう。

この語彙目録のことを英語で lexicon と言います。実際の分析では、それぞれの単語に (i) 音韻特性、(ii) 統語(文法)特性、(ii) 意味特性の3つの特性について情報が語彙目録にはあると仮定されています。

例えば man は以下のような表示を持っています。

ただ、このように書くのは面倒なので引き続きmanのような単語の形で書きますね。

次に作り置き構造を考えましょう。生成文法の初期理論(標準理論)では単語と単語を合わせて構造を作っていく時のテンプレ(雛型)があります。これを句構造規則 (phrase structure rule)と呼びます。

英語の句構造規則は例えば以下のようなものあります。(11) で ( ) に入っている要素は随意的である(ある場合とない場合がある)ということです。

英語の句構造規則(の一部)

a. NP → (Det) N

b. VP → V (NP)

c. S → NP (Aux) VP

さて NP(名詞句。Noun Phraseの略)から見ていきましょう。

固有名詞 John、代名詞 you、複数名詞 books のような名詞 N はそれらからのみ NP を形成しますが、the book とか a pen のように冠詞が入ることも

あります。

生成文法では the や a のような冠詞は限定詞 (Determiner) と呼ばれ Det と省略されることがあります。ですので a のようなルールになります。

次に VP(動詞句)ですが、他動詞であれば目的語に相当する名詞句を選択し、自動詞であれば選択しません。speak は他動詞ですから目的語 NP が必要ですが、例えば run「走る」のような自動詞は必要としませんよね。ですので b になります。

最後に S(文。Sentenceの略)は主語に相当する NP と述部である VP に分かれます。

場合によっては助動詞 (auxiliary verb。略してAux) を伴うこともあります。よって c のように書けますね。

ということで、 文①の構造を書いてみましょう。

このように句構造規則によって最初に作られた構造を深層構造 (deep structure) と呼びます。

作り置き文をレンチンする

しかし、よく見てください。文①は疑問文でしたが、上の図は疑問文の語順になっていません。文①を再掲します。

Can the man speak the language?

で、疑問文にするために必要な作業、これが「レンチン」です。動画で話していた作り置きご飯文法の最後のひと手間ですね。

助動詞 can を文頭に移動させたいと思います。この移動を「主語・助動詞の倒置 (subject-auxiliary inversion)」と呼び、SAIと省略されることがあります。このような移動を含めたさまざまな構造の変化に関する規則を変形規

則 (transformational rules) と呼びます。

主語・助動詞の倒置は以下のように書くことができます。

構造記述 (structural description) では(13) の変形規則が適用される構造が指定されています。そしてこの変形規則がどのように構造を変えるかを指定しているのが構造変化 (structural change) です。文①の深層構造にSAIが適用されると 下の樹形図が作られます。

この構造は文①の語順を正しく導き出していますので、これが表層構造 (surface structure)として英語の母語話者の発話(解釈)可能な文となるわけです。

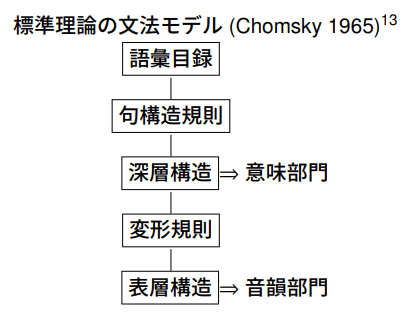

標準理論時代の文法モデル

さてこれまで初期の生成文法、特に標準理論ではどのように文が作られるのかを概観しましたが、この時代の文法モデルは以下のようなものでした。

語彙目録から選んできた単語を句構造規則で深層構造(冷凍作り置き)にし、その深層構造の表示が意味を決定します。そして必要な変形規則(レンチン)を適用し発音できる形、すなわち深層構造を表層構造(完成した料理)に変形し、表層構造が音韻部門へと送られ、音声表示として発話されるというモデルです。

さて作り置きご飯の喩えに関してもう少し補足説明(言い訳)したいと思います。まあ「一人前食堂」の話がしたかったという動機で「作り置きご飯」とか言っちゃったのですが、そもそも文は作り置いてないのでこの時点でこの喩えは失敗しているんです(笑)。ただ、変形規則の部分や全体的な生成文法の初期理論の文法観に関してはなんとなくわかってもらえたのではないでしょうか。

ただし注意してほしいことがあります。「変形規則はレンチン」っていうと勘違いされそうなことなんですが、変形規則は 1 つで終わるっていう誤解を持たれたら嫌だなあと。というのも、深層構造から表層構造にするときに複数の変形規則が関わることが往々にしてあるからです。

先の文①はたまたまSAIのみで済みましたが、複雑な文を作るにはたくさんの変形規則が適用されることもあります。また、動画にもあったように意味(味)は冷凍作り置きの段階で決まっているという話でしたが、なぜかというとこの時代の意味への関心は命題の真偽に関するような意味にしか向けられていなかったからです。

しかし直感的にも語順が変わると意味が変わる気がします。この辺の話は 2 回目の動画で話しました。ですのでこの後「拡大標準理論」、「改訂拡大標準理論」という感じで理論のアップデートが図られていきます。

結果として意味部門への入力は、音韻部門と同様に表層構造(のちに S 構造と呼ばれますが)の後ということになりました。この理論の発展の中でたくさんの変形規則が提案されました。英語だけで 50 個くらいの変形規則が提案されたことは動画でも話しましたね。水野さんが「アドホックな変形規則を立てることができそう」なんて言っていましたが、まあ多分そんな規則もあったんでしょう。知らんけど (笑)

僕はこの時代の生成文法の専門家ではないのでこの時代にどのような変形規則がさまざまな言語で提案されたかはあまり詳しくありません。しかし一つ言えることは、適用したい変形規則が適用したい時にいつでもできたというわけではありません。この話を最後にしたいと思います(これは動

画では話してないので興味のない方はスキップしてもらって構いません)。

オマケの話‐Ross(1967)

1967 年に生成文法の研究で非常に重要な文献が発表されました。それが John Robert Ross による 「Constraints on Variables in Syntax」 という、 MIT(マサチューセッツ工科大学)に提出された博士論文です。

Ross は、WH 移動などの変形規則ができない文法環境をいくつか発見しました。

まずは WH 移動の変形規則を以下のように定義したいと思います。

これが言っているのは、文中にある WH 語を一番先頭に移動させなさいということですね。

WH移動には 1 つの文の中で適用されるものもあれば、複数の文を超えて適用されるものもあります。

b の what は bought の目的語ですから、主節の先頭まで長い距離を移動してきたということになります。

WH移動の構造記述において WH の出発点 (t1) と到着地である文頭の間は変項 X で表れていますので X に何があろうと、また X がどれだけ複雑であろうと (16) の適用可能性に関係がありません。

実際のところ、 3 文に渡る WH 移動もあります。

と、ここまでWH移動の変形規則の有効性を見てきたんですが、これを適用できない文法環境があります。

すなわち、われわれは移動規則の変項だとしていた X や Y の部分に制約をかけなければならないということなんですね。

なので Ross の博論のタイトル(variables は変項って意味)になるわけです。

そんな WH 移動を阻む事例のひとつが複雑名詞句制約 (the complex NP constraint) です。「なんじゃそりゃ?」なったのは分かりますので、とりあえず「関係詞節の中からは WH 移動できないよ!」って理解してください(他にもこの制約が働く事例があるんですが)。

(19) では RC (関係節。Relative Clauseの略) の部分が(主格の)関係代名詞ですが、この中の bought の目的語であるwhat は文頭に移動できません。

関係代名詞は先行詞である名詞句 (the man) を修飾する要素で、形容詞句 (Adjectival Phrase)の働きをします。ですので関係代名詞と先行詞の名詞句を合わせるとより大きな名詞句のかたまりを作っています。

この名詞句は構造を書かなくてもなんだか複雑そうですよね? Ross はこういう複雑な名詞句の中からは WH 移動が適用できないということを発見し

たのです。

まあ他にもいろいろあるんですが、とりあえず分かって欲しいのは、変形規則に制約があったということなんですね。

Ross が提案したさまざまな制約は理論の発展とともにまとめられていき、なるべくシンプルな文法原理で説明しようという試みがなされます(この話はまたいつか)。

終わりに

ということで、ここまでゆる言語学ラジオの生成文法シリーズ第2回の補足をしてまいりました。

次回はXバー理論について補足していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?