後編:こども家庭庁発足のタイミングで考える「まちで子育て」

前編では、体力消耗、心の消耗、時間の不足、自己肯定感の低下があるときにどのように「まちで子育て」ができていくだろうか。。。ということについて、その前提と課題意識について書きました。

そこでどうするか

特に必要だと思う事が3つあります。

1.アイデンティティロスからの回復、自己認知の時間

2.「聞くまでもないと思っている小さな小さな疑問」解消の機会

3.参加の小さなステップ

この3つを抜きに制度と情報と人が増えてもなかなかかみ合いません。

1.アイデンティティロスからの回復、自己認知の時間について

出産、介護、病気、退職、離婚、、大きなライフステージの変化のときは、自分が何者か分からなくなり混乱します。誰かのケアに大半の時間をとられていたり、または、「支援対象の私」の評価を繰り返し聞くうちに、自分が「空っぽ」になっている感覚になったり、以前の自分でないような感覚になります。

それだけでも、虚しさいっぱいなのに、その上、これまで経験したことがない出来事が日々目の前に起きていく。この「どうしたらいいか分からない」状態を1人で解消しないといけなくなる気持ちが子育ての孤立感を生みます。

そこにたくさんの情報と支援を届けても、あまりアンテナにひっかかりません。

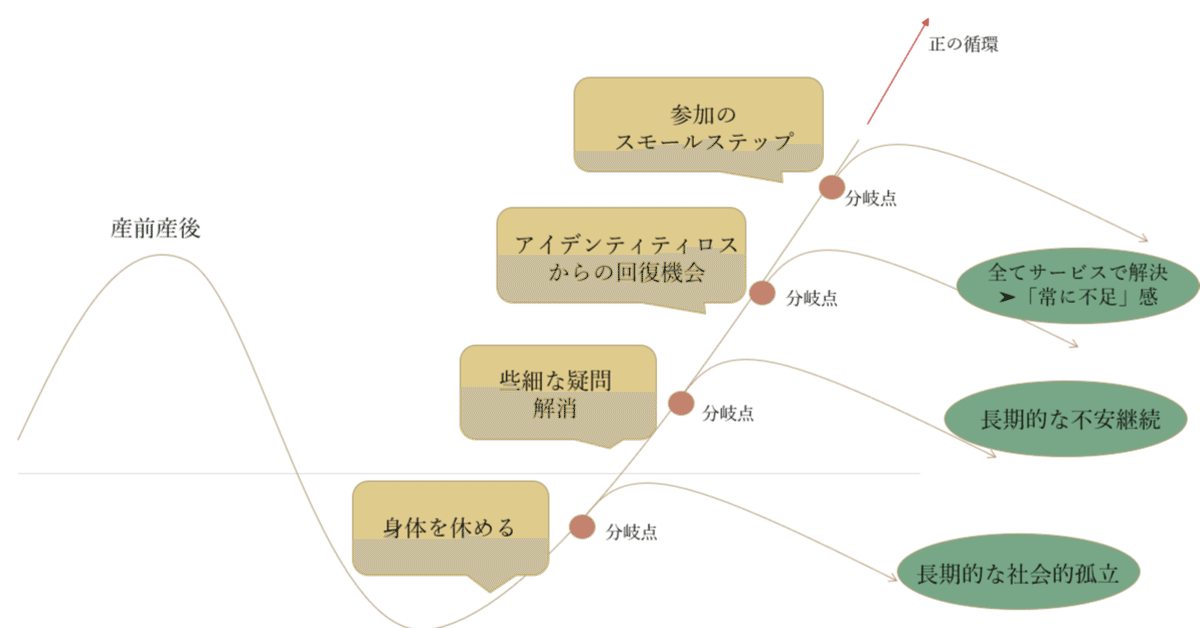

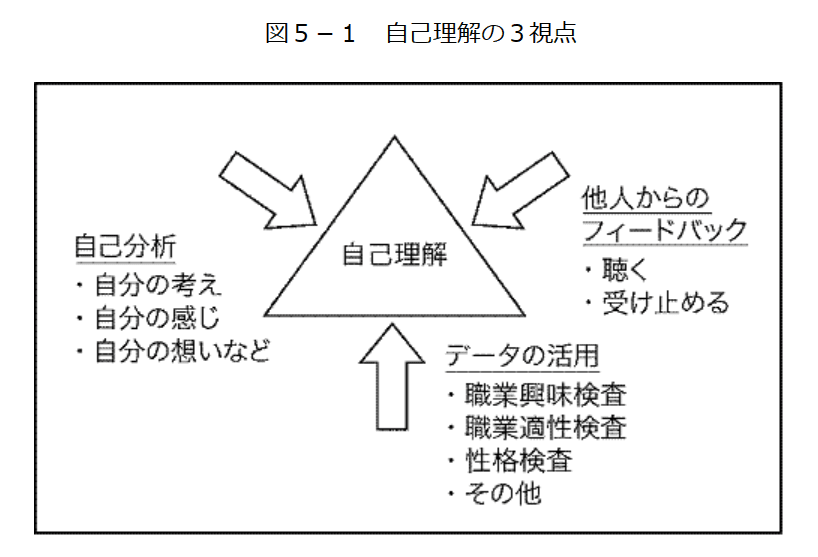

イメージとしては上の図のように、「自分が分からない」という状態のときにはいろんな情報や支援がシャワーのようにふってきていても、届けられていてもキャッチができません。

それが他者との対話の中で自分の不安がどこからきているのか(過去なのか、これからなのか、目の前で起きている事象なのか)ぼんやりみえてくると急に必要な情報が見えてキャッチできるようになります(ずっとそこにあったのに)。

上の空っぽな状態を下の状態にもっていくには、安心できる関係性の中で、安心して話し聞ける自己理解・自己認知の時間が必要です。知り合いがこちらの図を教えてくれました。

「思っている自分(自己分析)と思われている自分(他人からのフィードバック)とデータが語る自分(検査や診断)」がいい塩梅に知れるチャンスがあるとよいのでしょう。こまちのスタッフ研修もそれを意識していますし、こまちのボランティア登録をしてくれている方々(こまちぷらすでは、約260人の方が登録しているボランティア制度:「こまちパートナー」があります)向けに毎年その一部の方々が学んだり対話する連続講座を開催しています。(過去の開催例)

課題は、費用負担です。この場は少人数で行われることに意味があり、かつファシリテーターが必要なので、利用者負担が高くなりがちです。やり方は多種多様に開発されてきている分野なので、あとはどう多くの人にアクセスしやすいものにできるかが一つポイントです。

2.「聞くまでもないと思っている小さな小さな疑問」解消の機会

こまちぷらすではコロナ禍の2年強、毎週30分ZOOMで無料で産前産後の方と話す場を続けました。現在は以下のようなスタイルで少しずつリアルに戻しています。

これらが実施できているのは、たくさんの企業の方からのご協賛のおかげです。本当に貴重な場を設計できています。

ここでの発見は、コロナ禍だろうとなかろうと、産前産後は些細な事を聞く相手が必要だということです。どんな服を今着せたらいいか、日中の過ごし方等、誰かに相談するまでもないけれども、「これでいいのかな」「他の人はどうしているのかな」を確認したいことがたくさんあります。

SNSでいいのではないか?という声もあるでしょう。確かにSNSで解決できる範囲もかなりあります。でも、SNSは相手の周辺情報が分からないので、地域・気温・周りの環境等自分の状況と何の変数が異なるのかが分からず参考にしづらいことも多くあります。

この「些細な分からない」の積み重ねが大きな不安とストレスになっていきます。「相談窓口」をいくら増やしてもこれらの種類の相談を持ち込むことはあまりないので、解消しません。かといって、ママ友達パパ友達を作らないといけない、という風になるとそれはそれで少しプレッシャーに感じる方も多くいます。

でも、あまり堅苦しく考える必要はありません。支援の場や居場所だけでなく職場でも美容室でもあちこちにいるからです。

商店・企業との連携がとっても大事な理由はここにあります。皆さんに「その些細なことを聞ける関係性でいてもらう」ことが何より大きな子育て支援だということを理解していただくことが最も近道だからです。自分が分からなくても、「あそこに聞けばいいよ」「あの人なら知ってるかもよ」とつなげてくれればそれでOK。そんな関係性を街の中で広げていくことが「まちで子育て」をしていくための重要な鍵になります。

3.参加の小さなステップ

いろんな対話を通して自己理解も少しずつ進んで情報もキャッチできるようになり、些細な疑問が聞ける相手が増えても、「人に頼る」というところまではまだ長い道のりがあります。

大分前ですが、とある方が「自分が相手に何か提供できると思えて初めて頼れる」ということをつぶやいてくれました。なかなか頼りっぱなしというのはしづらいもの、と。

何かできると思えるくらい自己肯定感がたまっていればいいのですが、そここそがかなりすり減っているものです。不甲斐なさ(思うようにならないこと)がたくさん積もって「なんでこんなに私はできないんだろう」という思考が自分を支配してしまいます。

そこで、「私にもこれができた」「今日これをやった」と小さな達成感を積み重ねていく場が街中で必要です。これこそが今最も街中で欠けているものだと思います。「働くか、働かないか」のこの間にもっといろんなグラデーションがあるとよいですね。何かに参加すると「横のつながり」が生まれて、役割があって新しい力が発揮できて、そういう関係性の中ではじめて人に頼れるようになる、そんな経験を私もしました。

各分岐点で効果的にまちで支える

上で書いたようなことというのは、順番があるわけではありません。同時にやってきたり、人によっては不要なものがあったりするでしょう。ただ、あえて図にしてみると下のように分岐点が幾つもあると思います。

身体をまず休めるところに十分な支援が必要でしょう。ここは公的支援が必要なところだと思います。身体が回復してきたら、日々のささいな疑問を解消できる人や場へのアクセスが必要でしょう。身体もボロボロでささいな疑問の解消ができない、多くの人との接点が失われている、という状況に陥ると長期的に社会的に孤立していく可能性が高くなります。

ここに加えて、アイデンティティロスからの回復のための対話の場や様々な参加の機会へのアクセスが必要です。既に官民問わず場がないわけではありませんが、圧倒的に数が不足しています。

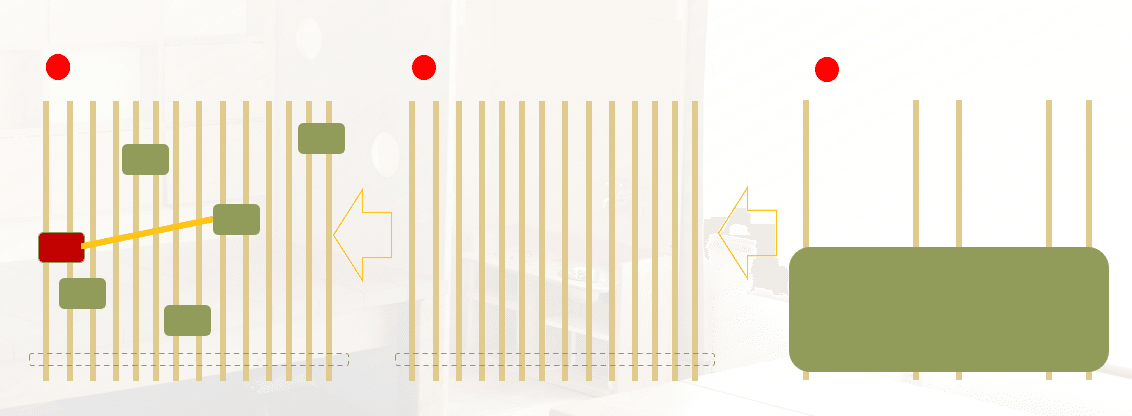

頼り頼られる関係性ができていくと小さなコミュニティになっていきます。下の図のように、その関係性が誰かにとっての制度と制度の間のクッションになっていくでしょう。何もかもサービスで購入する必要もなくなるので、たくさんお金を貯めないといけないという不安も減ります。コミュニティ同士がつながっていることで、制度とサービスの情報が届くようになっていきます。こうした正のスパイラルに入っている状態が、「まちで子育て」ができている状態だと思っています。

「行政サービス」「サービスの向上」「新しい制度と給付」だけでは、この間が埋まっていかず、何本も何本も柱を立てつづけないといけなくなります。それでもまだみんな「不足感」が残る、財源がいくらあっても足りない、徐々に財源が足りなくなりこれまで享受できていた大事なことまで削らないといけなくなる・・・では本末転倒です。

小さなクッションが日本中に世界中に広がったら安心だろうな、素敵だろうな。と夢見ながら、こまちぷらすも2023年度のスタートです!