大学生が「声をあげる」まで

こんにちは。

「入学金署名発起人」の五十嵐です。

突然ですが、この肩書きを使うのは今日で最後になると思います。

政党アンケートの公開やイベントも終わったので、冬に文科省が実施してくれるであろう入学金の実態調査の結果を待ちながら、この活動を終えようと思います。

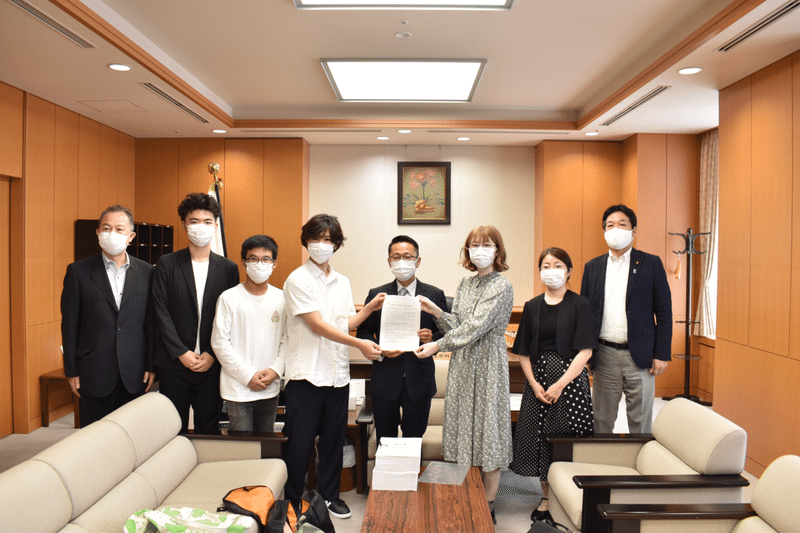

(↑先日のイベント画像↑)

この活動を終える締めくくりとして、僕がこの活動の中で感じていたことの一部を、記録とともに公開しようと思います。

「声あげたい」と思った人が踏み出すための判断材料になればという気持ちです。

署名活動の原点

2020年の12月9日。

横浜の寿町の無料宿泊企画に行きました。

↑当時の記事↑

一緒に行った友達から、つけ麺を食べながら聞いた話がきっかけです。

ここで詳細は書きませんが、受験を控える妹の葛藤の話でした。

「ドヤ街」と呼ばれる街で、社会が「成長」のために「弱さ」を作り出してきたこと。

自分が「大学生」としてその格差を生み出す仕組みに加担していること。

そんなことに憤っていたからでしょうか。

友達の口からこぼれた話が、僕にはとても重く感じました。

これが入学金の署名活動を始めたきっかけです。

一人では踏み出すこともできなかった

それから、なかなか一緒に活動する仲間が見つからず、何も動けずに2ヶ月が経ちます。

実態を調べたりする必要があることを考えると、一人で声をあげることは無理だと思っていました。

「今年やるのは無理かもなあ」

そんなことを考えていた時。

といとい(やさしい人)から連絡がきました。

「(僕が支援活動に関わる)教員の超勤訴訟に興味を持ってくれた人と、入学金の活動を一緒にやってくれそうな人を紹介する」とのことでした。

この後、2月4日にといといが紹介してくれた人とのzoomで、今の「入学金納入時期延長を求める有志の会」が結成します。

「おかしいこと」に「おかしい」と言いたくても、一緒に動いてくれる人がいなければ動き出すこともできない。

きっと世の中には、僕のように「一緒にやろう」と言ってくれる仲間が近くにいる人ばかりではないでしょう。

今も「おかしい」と思いながら、声をあげることもできず、「仕方ない」と受け入れるしかない人々が多くいることを想像します。

僕はたまたま運が良かった人です。

署名の公開

数人のメンバーで東京都にある全大学の募集要項を調べ始め、署名の文章を考えて3月19日に署名を公開します。

募集要項を調べることも、文章を考えることも大変な労力がかかりました。

これができたのは、当時僕たちが全員、長期休み中(卒業後含む)の大学生だったからです。

こんなことができる人ばかりじゃない。

「おかしいこと」を「おかしい」と伝える言葉を紡ぐことができない状況の人も多くいるでしょう。

僕たちはたまたま運が良かっただけです。

多くの人に拾ってもらった

change.org(以下、change)で始めた署名は3月中には全然伸びず、メンバーのみんなであの手この手で署名への協力を呼びかけていました。

(↑武道館でのビラまき↑)

友達へのお願い、Twitter、LINEオープンチャット、facebook、ビラまき、思いつくことはしましたが、効果はわかりません。

1番効果的だったのは「changeの全体メルマガ」でした。

changeでは、立ち上げられた署名についてメルマガのテスト配信をし、会員からのリアクション率が高いものについて全体メルマガ配信をしているようです。

changeで署名に協力した人は、よくメールがきてると思うのでよくわかるのではないでしょうか。

三月下旬のchangeのスタッフの方からご連絡をいただき、4月上旬に全体メルマガを配信していただきました。

その日を境に急激に賛同者が増加し、3万筆を超えました。

たまたま「change.org」というプラットフォームを知っていて、たまたまメルマガ配信をしてもらい、たまたま多くの方に共感してもらいました。

僕たちだけの力では、どんなに頑張っても1000筆くらいが関の山だったと思います。

もし署名が1000筆だったら、今ほど話題にしてもらえたでしょうか。

僕たちの署名はたまたま運が良かっただけです。

専門家が身近にいた

一緒に動いてくれる学生、共感してくれる多くの人々だけでなく、実際に「教育費」の最先端の専門家が身近にいたことは、普通はありえないような幸運でした。

日大教授、末冨芳先生です。

僕の3年ゼミの先生でした。

末冨先生がすごい人であることは調べればすぐにわかることなので説明はしません。

自分が署名活動を始めた分野の最前線の専門家が身近にいるなんていうこと。どれだけの奇跡か。

研究者であり、内閣府の委員でもあり、ロビイストでもある先生から、多くのノウハウ、知識、人脈をお借りしました。

院内集会で国会議員の方々や、関連するNPOに繋いでいただき、文科省での打ち合わせもセッティングしていただきました。

署名を集めたあとは「ロビー活動」と言われる人脈がものを言う世界です。

おそらく多くの大学生は、いきなりロビー活動をできる人脈を持ちません。

完全にリードをしてくれた末冨先生の人脈と、「末冨先生のゼミ生」という特権的な身分によって、ロビー活動を始めることができました。

奇跡のような幸運と、想いのある末冨先生のおかげです。

いざ、記者会見

4月28日に人生初の記者会見をしました。

これもただの大学生はなかなか経験しないことかと思います。

僕もビックリしました。

記者会見の手続きは簡単でした。

①03-5253-4111(内線番号2174)に電話をする。

②記者会見をしたいこと。なぜしたいかを伝える。メールアドレスを聞く。

③担当のメディアの記者さんにつないでもらう。

④担当の記者さんに記者会見していい日程をきく

⑤ ②できいたメールアドレスに資料を送る

⑥ 当日文科省にいく。

これだけです。これで皆さん誰でも記者会見できます。

これを教えてくれたのはchangeのスタッフの方々です。

必要な持ち物や、⑤の資料の作り方も教えてもらいました。

記者会見室にWiFiが無いことを教えてもらったり、赤いパネル(↓画像)も準備してもらったり、何から何までしていただきました。

僕たちが「記者会見をするようなすごい人」だったわけでは全くありません。

(緊張でガクガクブルブルな僕を励ましてくれたのもchangeの方です。)

署名提出

6月3日に文科副大臣(丹羽秀樹 議員)に3万7000筆を提出しました。

もちろん僕の力ではありません。

末冨先生から紹介していただいた、「あすのば」の小河さんが、自民党の薗浦健太郎議員に繋いでくれました。

薗浦議員と丹羽副大臣は当選同期らしく、「健ちゃん」とか呼ぶくらいの仲良しな様子でした。

なにも人脈のない僕たちは、こうして「人脈のある人」の力を借りて、やっと「副大臣に提出」ということができたわけです。

(裏話)署名の印刷

ちなみに3万7000筆は印刷するとA4で約1800枚です。

この量の印刷も、金欠大学生にはできません。

大学のパソコン室で勝手に印刷しました。

うちの学科のパソコン室では、学生のためにコピーが無料(!?)でできます。

きっと日大が搾取してきた入学金によって賄われてるのかと推測しますが、何度も何度も「コピー用紙ください、、」と言いに行く僕に、何も言わず紙を渡し続けてくれた事務のお姉さんには感謝しかありません。

2回目の印刷は「あすのば」の小河さんにしていただきました。

「印刷するの大変でしょ」とお心遣いいただき、大量の署名簿を印刷してファイリングまでしていただきました。

(2回目の提出先は立憲民主党。代表(当時)の枝野さんに受け取っていただきました。)

署名の印刷すら自分たちではできませんでした。

最後に

ここから先も、同じように色んな方の力を借りながら、活動を続けました。

先日の「政党アンケート」も末冨先生に教えていただいたことです。

国会議員、官僚、NPO、弁護士、研究者、大学職員などなど、ここで紹介できていない多くの方々に助けていただきました。

助けてくれた方々への絶大な感謝をしていることはもちろんですが、こういった活動が「人脈や力のある一部の人」のものになっているように感じざるを得ません。

そして、永田町まで片道200円で行ける「東京」の「大学生」という自分の特権的な身分も大きいです。

「日本は民主主義国家」なんて言うけれど、その「民」の中に含まれていない人が多くいるように感じます。

苦しんでいても、悩んでいても、「問題」として認識されることすら無く、「声をあげる」ことも出来ない人が多くいることは容易に想像できます。

それほどに「制度」「社会システム」「政治」と呼ばれるものと、「それらにアクセスができない人々」の距離は遠い。

また別の次元の話ですが、「声をあげる人」への風当たりも強いです。

僕達は本当に普通の人なので、「普通の大学生が活動している」と伝えたくて、顔出し名前出しで活動していました。

そのためか、記者会見の後は四六時中、悪意のあるDMが届きました。

「ホモ」

— いがらしゆうま🍋入学金署名 (@saruyarou12) June 11, 2021

「枝野の兵隊」

「津田大介の教え子」

「サヨク」

「中核派」

「MARCH落ちの恨み」

「日教組の回し者」

「元SEALDs」

などなど、

僕についていろんな憶測で、語っている方がいますが、全て事実とは異なります。

なお、「バカ」については自覚をしているので、甘んじて受け入れています。

先週も大学の事務に、僕宛ての怪文書が届きました。

「声を上げるまで」も難しく、「声を上げたあと」も厳しい。

そんな社会で、抱えさせられている苦しみを、「仕方ない」と諦めたり、「自分のせいだ」と思い込んだりさせられて、我慢させられながら人々は生きているようです。

「社会は変えられる」なんて嘘だ。そんなふうに思えるのは一部の特権を持っている人々だけだ。

こんな格差と歪みに溢れた世界で、僕達は生きているんだ。

精一杯の感謝と憤りを込めて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?