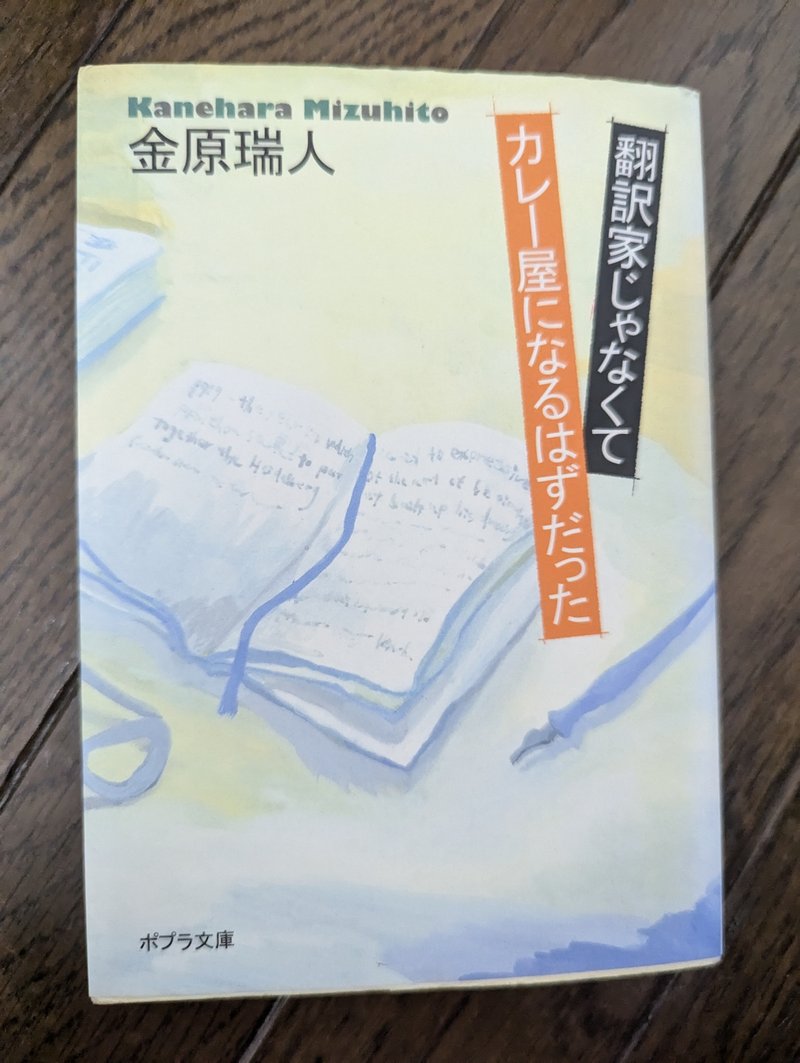

読書感想『翻訳家じゃなくてカレー屋になるはずだった』

翻訳家・金原瑞人先生の『翻訳家じゃなくてカレー屋になるはずだった』は、購入してからずうっと長い事、本棚に積読状態でした。

それじゃなぜ買ったのか、どうして”先生”とお呼びするのかというと、遡ること35年ほど前の20代後半の頃、通信教育で児童文学翻訳講座を学んでいた時に、金原先生のスクーリングに参加したことがあったからです。

当時は損保会社で事務職として働いていましたが、貴重な夏休みの1日か2日かを、幼い娘を母に預けてスクーリングに参加しました。金原先生は学生さんのような文学青年風の方でした。今思うと、のちに芥川賞を受賞された作家のお嬢さん・ひとみさんも、ちょうど幼稚園とかそのくらいでいらしたのだと思います。

その時のスクーリングの課題は2つあって、ひとつは幼い姉妹のおしゃべり(会話)の『おやつの時間』というお話(原題は"Snack Time"だったと思います)。もうひとつは、タイトルは忘れましたが、竜がでてくる物語だった、かな? 前者をどうして覚えているかと言うと、幼い姉妹-小学校中学年くらいのお姉ちゃんと3-4歳くらいの妹-の会話を、当時保育園児の娘とのいつもの会話の調子で訳したら、金原先生に褒めていただいたからです。他の受講者の方たちの訳が、子供の言葉にしては不自然だった記憶がありますが、私の訳が上手だったというより、単に日常生活そのままの幼児言葉で翻訳した、ということでした。

そうやってスクーリングにまで参加したのですが、食べるためにサラリーマンを続けていたので、必然的にプロになるほどには勉強を続ける熱意も時間も不足していました。

今になってこの本を読んでみて納得したのは、翻訳家は圧倒的に女性が多くて、それだけでは食べていけないから夫の稼ぎで生活できる主婦の方とかが多い…なんて書いてありました。もっとも書かれたのが十数年前なので、今は状況が変わっているかもしれませんが、今度は、AI翻訳の脅威というのが、文学はさておき、ビジネス翻訳の世界などには迫っているのかもしれません、翻訳家が食べていくのが難しい、という点においては。

しかし、金原先生は圧倒的な翻訳をこなされていて、数少ないプロの翻訳家の第一人者。

デビューの頃は女性の名前を使ってハーレクイン小説も訳されていたとか…。実は、私が翻訳家を目指したのも、いわゆる文学はムリでも、ハーレクインロマンスなら、ロマンス小説だから私にもできるかも?なんてまったくもって甘い期待がありました。とはいえ、ハーレクインをそんなに読んでいたかと言うと、そんなこともなくて(笑)、持っていたのは映画『愛と青春の旅立ち』を観た時に映画館でもらった2冊だけでした。(主演のリチャード・ギアが本当にカッコよくて、”隣の席の人”がかすんでしまいました、そういう体験をした方は多かったのでは?!)。

金原先生は実は医学部を目指していて、浪人した挙句に英文科に入学されたそうですが、そこだけ聞くと突飛な転換にも思えますが、実は若い頃から読書家でいらしたのですね…。だから翻訳家ができたんだと思えます、日本語の豊かな蓄積があって。逆に英語は意外なことに、苦手でいらした、とか。

それでこの話を読んで、やっぱり私は翻訳家になれなかったな、と合点がいきました、読書家じゃないから。一応は英文科卒ですが、でも全然読んでない、本当に恥ずかしいくらい、というか、はっきり言って恥ずかしい…。

ハーレクインも2冊しか読んでないし、読書家でもなかったのだから、そういう人物が小説の世界の翻訳なんてできるはずもなく、だから、会社の中で担当業務としてちょこっと翻訳をしてきた、というくらいが、ま、妥当ですね…。

金原先生の翻訳ものをたくさん読んだか?と問われれば、そんなこともないのですが、ただ『のっぽのサラ』はとても印象深かったです。本の中でご本人もこの作品についても触れていらっしゃいますが、翻訳としての自己評価は、まだ初期の頃の作品だったからか、高くないようです。

でも、といっても読んだのが随分昔なのでうる覚えの印象だけで語りますが、この物語の設定が日本に暮らしているとちょっと想像できない感じだし(時代背景をのぞいても)、根底に静かに流れる主人公サラの、生きていることの悲しみみたいなものが妙に胸に迫って来て、それが切ないのですが、最後はハッピーエンドで、救われた感じがしたのを、今も覚えていて、好きな物語です。

金原先生の場合は、ご自身が原作を読んでいいと思ったものを出版社に持ち込んで翻訳することも多いらしく、そういう目利きのようなセンスも必要なんだな?!って改めて思いました。でも、そのセンスを持つにしてもやっぱりいろいろ読んでないとダメですよね…。

私が翻訳を仕事にしたいと思ったのは、ひとつには人と関わらないで家でできる仕事だろうと勝手に解釈していたからでしたが、もうひとつは、ある時、ふと、翻訳物の小説を読んで理解できないのは翻訳がまずからではないか?って思ったからでした…。今考えるとそれは二十歳くらいの時だから傲慢な思いだったかもしれませんが。多分、英文科で学ぶようになって、翻訳として出版されているものが必ずしも100%じゃないって、わかってきた頃だったのでしょうねえ。あの頃、40年以上前は印刷された活字には何か”絶対感”のようなものがあったと思います。活字にはそれだけで価値や説得力があった、というのかしら? 今のように、こうして素人でも手軽にタイプして”活字”で自分の思いや意見や創作を発表するなんて、ほとんどの人が夢にも思っていなかったでしょうから。

それから、テクニカルな翻訳ならではのお悩み、課題についても書かれていて、これはもっと早く読んでおくべきだった!と思いました。文学作品でなくても英語を訳す以上ついて回ることなので、例えば”I”をどう訳すか、訳出しないのか? とかね。

本棚の飾りになっていた金原先生の本を、なぜだか急に引っ張り出して読みたい気持ちになったのですが、先生の軽妙なエッセイに重ねて自分の翻訳や英語との関りも振り返ったり、この本の中に広がる世界と時間を楽しませていただきました。

翻訳家にはなれなかったけど、改めて、私って何になりたかったんだっけ?なんて、またちょっと考えてみたりして!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?