音ゲーマーの「慣れればできる」の意味を考える【音ゲー】

「慣れればできる」という言葉を聞いたことは無いだろうか。音ゲーマーに対して、どうしたら上手くなれるかと聞くと大抵そう返ってくる。

彼らは、説明をするつもりがなく適当にあしらっているわけではない。天才だけの感覚で言語化できていないわけでもない。本当に慣れればできるのである。しかしながら、あまりにも端的に言いすぎて、その意味は恐らく伝わっていない。

この、慣れればできるという言葉の意味を掘り下げたい。

1.譜面の解釈とフレーズ

譜面とは、ノーツの集まりでできている。もっと言えば、フレーズの塊とそれを溶接するノーツでできている。フレーズとは、ここではノーツの一区切りとして定義する。

いくつか実際の譜面で例を見てみよう。

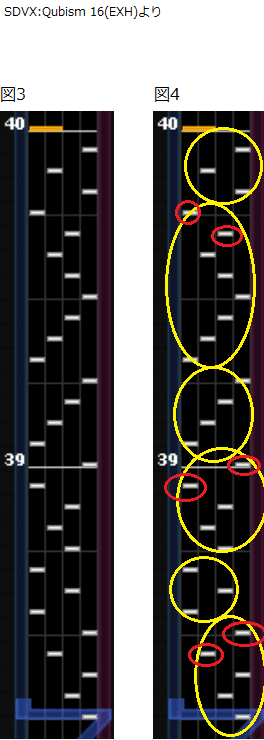

図1は何も手を加えていない譜面である。これだけを見ても何が何だかわからないのではないだろうか。図2はフレーズに黄色丸(同フレーズは省略)、フレーズに満たないフレーズをつなぐようなノーツに赤丸、軸にすると読みやすいノーツに黄色補助線を入れたものである。

もう少しいろんな譜面を見ていこう。

図4も同じくフレーズは黄色丸を付けているのだが、問題は赤丸である。これをフレーズの一部ととらえるのか、別のフレーズと考えるのか、それとも雑多なフレーズを繋げるようなノーツとするのか人によって解釈は変わるだろう。しかし、そんなものに正解は無いし、どうだって良い。問題は、いかに譜面を認知しやすくなり、脳が譜面を処理する負荷を軽減できるかということだ。

私はここでトリルを基礎として譜面を読んでいるのだが、その感覚からするとどうも出っ張った赤丸ノーツは一つのフレーズとして捉えがたい。しかし、赤丸ノーツはそのトリルと同じ間隔であり、同じリズムで叩くわけだからそれほど独立したノーツでもない。であるから、恐らく図5のように別個のフレーズとして、捉えているのだろう。

私は人に伝えるために、自分が体感的に理解したことを言語化しただけで、叩けるのであれば雰囲気のみでの理解で構わないし、ここまではフレーズであれはフレーズではないと考える必要はない。叩けることが正義なわけであって、叩けるのであればどのような理解でも構わない。いくら英文にSVOCを振れても、その英文が理解できなければ何の意味もないのと同じである。簡単な、手癖で叩けるような譜面についてこのように正確に考え込む必要は全くない。

最後にもうひとつ。色があるせいか、先ほどよりもわかりやすい構造なのではないだろうか。

2.重複、類似するフレーズ

さて、気が付いている人もいるだろうが、フレーズにはある程度似ているものがあることがわかる。

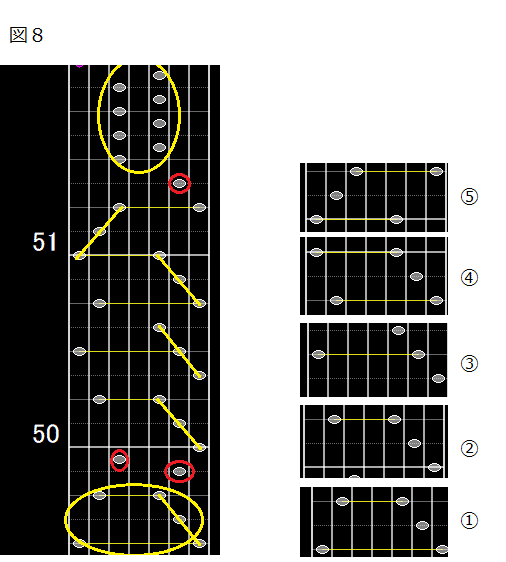

例えば、

これは図2の譜面だが、一番下のフレーズ(①)を抜き出したときに、②は下のノーツを抜かしたもの、③は真ん中だけ、④は全く同じ、⑤は反転したものである。この①のフレーズが何度も形を少し変えて登場している。

図3~4の譜面は①(トリル)を基礎としたときに、②は反転、③は①と同じ、⑥も同じである。④の階段を抜き出したときに、⑤は④とその折り返しである。

こちらも図6~7の譜面だが、①はトリル+赤ノーツ、②は連打、③は②の色違い、④は階段、⑤は④(階段)の反転と、おおよそ一定のパターンがあることがわかる。

これら図の譜面はすべて異なるタイトルの音ゲーだが、トリルや階段は共通している。つまり、音ゲーにはある程度普遍的なフレーズが存在しており、また、それを基礎として形を変えた応用的なフレーズが作られているということだ。

3.慣れとは

さて、同じフレーズが存在していたり、それを基礎とした応用フレーズが存在するということは、段々とその基礎に慣れてくるのだ。基礎に慣れているということは、基礎を応用としたフレーズに対しても効果がある。慣れた部分を除いた箇所に意識を向ける余裕が生まれるからだ。

慣れとは、意識せずとも叩けることである。トリル¹を右、左、右と意識して叩いているプレイヤーはどれほどいるのだろうか。歩くときに右足を出した後に左足を出すことを意識しないのと同様に、トリルを叩く。譜面をたたくときに、すべてのノーツに対してこの曲のbpmは140の4拍子で、このノーツは8分だから...などと考えたりはしない。考えなくても、何となくでできてしまうのだ。それが慣れなのである。

フレーズを無意識に落とし込むことは、脳の使用容量を下げることができる。そうすることができると、そのフレーズで気を張って疲れることは無いし、疲れないということは他の個所へ集中力を回せる。様々な種類のフレーズが出現しても、基礎は一定程度に限られているわけで、それらすべてに慣れていればどうということは無い。単純に物量が多くても、ノーツをフレーズとして解釈することができれば、そう怖いものではない。段々と、譜面を最適化して叩けるキャパシティを増やしていくのだ。そうして音ゲーマーは上達していく。才能があるから(脳の処理性能が高いから)譜面を叩けるのではなく、フレーズあたりの負荷を減らしその結果生まれた余裕で叩くのである。

譜面をフレーズに解釈することに慣れる。フレーズを無意識に叩けるように慣れる。その結果段々と最適化され、音ゲーが上手になる。これが、音ゲーマーが言う「慣れればできる」の意味であると私は考えている。

________

¹あくまでも3ノーツしか存在しない基礎的なトリルのことであり、何小節も続くようなものはまた別の理解だろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?