キノコる先生の呪いーダジャレおじさんとルー大柴教授における抑制と活性化

このあんまり内容が無いお話は、恒例の松浦氏主催の「言語学な人々」というアドベントカレンダーの12月24日用に書いた物です。昨年は出遅れて書けなかったので、参加2回目になります。

旧題「内容が無いような話」は、内容をあまり反映していないので、「キノコる先生の呪い」と変えました。ご本人と出版社の許可を得て川添さんの本の書影を使わせていただきました。

はじめに

我々研究者は科学研究費の申請書を書く時期になると、みんなそろってSNSで、「科研が書けん。」といって嘆き、書いた後は「内容が無いよう。」などというダジャレを言い出す。私は、昔からこの手のダジャレが嫌いで、死ぬまでダジャレは言うまいと誓って生きてきた。

しかし、SNSの世界はダジャレおじさんやそれをたたえる人たちがあふれている。なんとそれに毒されたのか、年を取ったのか、私まで科研の書類を書いているときは「科研が書けん。」書けた後は「内容が無いよう」などと言い出してしまった。今回の「言語学な人々」はそんな話(どんな話や)。

1.ルー大柴語をはなす大学の先生たち

今から35年ほど前、「日本語教育の現代的課題」というシンポジウムで主催者の一人であり、言語学会の初の女性会長も勤められたI先生が講演されているときに、まだ質問時間でもないのに、一人の女性が立ち上がって、大声で「日本語を話してください。」と叫んだ。彼女は、近くの公園で「美しい日本語を守る会」なるものを行っていたのだが、日本語と日本語教育のシンポジウムがあるというのでのぞいてみたら、およそわけのわからない英語の混じった日本語で講演が行われており、みるに見かねて立ち上がったとのこと。

言語学や日本語学の一般講演ではたまに見られる光景で、司会者は「専門の術語はなかなか日本語だけでは言えないのでご寛恕ねがいたい。」などと、取りなしながら困っていたが、I先生は落ち着いたようすで、気を取り直して、続きを話し始めた。

I先生は気を付けて話そうとしたが、やはりどうしても英語が混じってしまう。それもいわゆる専門用語だけではなく、通常の単語まで英語が混じる。ご自分でも気が付いて、「これは私にもいいトレーニング、いや訓練になりますね。」などといってそのたびごとに言い直しておられた。

専門用語に限らず、外国語をまぜずに話せない学者は多い。いわゆるルー大柴状態である。だいたい私自身講義や学生指導の時に英語を交えてしまって、そのたびにI先生のエピソードを思い出して苦笑いする。その時に、学生たちに言い訳として紹介するのが次のような話である。

2.同音異義語の想起は平均1.7個

むかし、心理学の教科書で読んだ話なのだが、同音異義語の想起実験をすると、一つの音形式にたいして、1.7程度の単語しか思いつかないという。残念ながら、これがどの文献にあった話なのか、実際にはどのような実験だったのか正確には思い出せない。

注1

今回、心理言語学が専門の知人TY氏に文献を聞いてみたら、もっと専門のお友達に聞いてくれました。その文献[3]を参考文献に載せときます。ただ、私が見たはずのこの1.7という数字の根拠になるような日本語の元文献は探せませんでした。

同音異義の2字漢語を使えば簡単に実験は組めると思うので、おそらくはそのような実験であったと思います。

例えば、「かせい」と言って、「火星」「加勢」「家政」「化成」「苛政」を思いつくと言った実験です。これだと難しいという人なら「じたい」にたいして「自体」「事態」「辞退」「字体(アクセントは違う)」とか、同じひらがな表記からすぐに3つ、4つ思いつく二字漢語はいくらでもありそうですね。多分、想起にかける時間とかは制限されていたのでしょう。

この実験はあまりにも印象的だったので、おそらくこの数字自体にそれほどの記憶間違いはないだろうと思います。

これと似たようなことが意味から形式を探索する際にも起こると考えられる。術語に関してある一つの形式(例えば英語)を想起すると他の形式(例えば日本語)の想起を抑制してしまうわけである。

専門の話をしている大学の先生はまず英語で術語を覚えているので、英語の術語を先に思い出す、するとそれに対応する日本語の術語の方に抑制がかかるのである。また、英語の術語は英語の本に出てくるわけで、その話題自体によって英語の方が活性化されてしまい、英語の単語が先にでてくる。「このディスカンションのコンテクストでは英語の単語がアクティベートされちゃうんだよ、あはは。」となってトニー谷(古!)、いや、ルー大柴状態となるのである。

ダジャレおじさんは反対のことが起きていることになる。ダジャレを言うためには、一つの単語を言ったり、聞いたり、思いついた段階で、その抑制を外して、いろいろな同音異義語を活性化する必要があることになる。これは、意味から形式を探索して、英語を話すルー大柴先生の目的指向のコミュニケーションからは外れる。ルー語が嫌われるのとは違う理由で、嫌われる。また、ちゃんと内容のある話を続けたい、抑制が効いた人はおやじギャクが言えないことになる。

3.文レベルの多義

この活性化と抑制に関しては文レベルでも同じことが言える。構造的な多義文でも普通は解釈が一つしか思い浮かばない。

昔言語学の授業では「白いギターの箱」などの文を出されて、「これは多義的であるがどのように多義的であるか。」とか聞かれたり、「花子が好きな男の子」は直接構成素分析では多義性が表せないとか言われたりする。大体、言語学の試験にでるくらいなのですぐには多義であることがわからないものも多い。「三人の教員が六人の応募者を面接した。」などの数量詞のスコープを含む文の多義性はそのような例である。しかし、大体は指摘されればわかる。

これも昔聞いた話だが、Walter Kintchという著名な心理学者は、単語だけではなく、文(というか命題)は、複数の解釈が同時に脳内に構成されていき、さまざまな要因でそのうち一つが活性化されて第一の候補として選ばれ、意識に登る、としていた。この時のKintchの話では、脳内には複数の候補が表示され、ある理由で一つが活性化され、別の物は抑制されるが、第一候補が何らかの理由で否定されると、別の候補の抑制が下がって活性化されるという(というかこの時の話を私はそう理解した)。

注2

この話も関連文献が探せなかったので、ずうずうしくTYさんに聞いて、関連がありそうな文献[6]を教えていただきました。そこからいもずる式に別の文献[4,5]も探して読んでみましたが、どうもすこし記憶と違ってます。ただ、複数の候補が構築されて、そのうち一つが活性化され、他は抑制されるというのは書かれているような気がします。私が聞いた物は多分Kintch本人の講演だったと思いますが、その図が載っている文献は探せませんでした。

「第一候補が何らかの理由で否定されると、別の候補の抑制が下がって活性化される」というのは私の勝手な理解かもしれません。

4.談話解釈における多義性

解釈の際に複数候補が同時並行的に構築されていくというのは、もっと大きな談話でも成り立つ。例えば、フォコニエが『思考と言語におけるマッピング』で紹介しているハルク・ホーガンに関するコミックのエピソードをみよう。ここで、お父さんは「自分が若いころならハルク・ホーガンなんか瞬殺でピンファールさ。」と自慢している。

父(テレビのプロレスを見ながら):父さんの全盛の頃なら、ハルクホーガンなんか本の数秒でフォールできたさ。

息子(母に):ほんと、ママ?

母(次の最終コマで):もちろん、お父さんが全盛の頃は、ハルク・ホーガンはまだ幼稚園なんだもの。)

この時に構築されるさまざまな構造は、お母さんが「お父さんが全盛期だったときはハルク・ホーガンはまだ小さいこどもだった。」と指摘した瞬間に崩れ落ちて、話のオチがわかる。我々が話のオチが瞬時にわかるのは、我々が、お父さんの方の解釈と同時に、お母さんの構築も同時にしているからである。つまり。文脈からお父さんの解釈の構築が活性化され、同時に構築されているはずのお母さんの解釈は抑制されているわけである。それがお母さんの指摘により活性化されて、オチとなる。

だいたい、ある種のオチがある話は、複数の解釈が同時に構築されて、そのうち一つだけが活性化されて、意識にのぼせられ、指摘により抑制されていた別の解釈が意識化されることで成り立つといえる。

みたいな話をフォコニエにしたら、そらそうだということで、この箇所に私の名前が唐突に出てくる。

5.ダジャレ叔父さんとルー大柴教授の話

さて、いよいよオヤジギャクを連発する世のおじさんたちと、講義中に英語を入れまくるルー大柴教授たちの話である。

上の話は人間の言語処理が正常に機能している場合は抑制がかかり、本来、非常に曖昧で多義的である言語を適度に制御して、コミュニケーションを可能にしているということである。

まず、オヤジギャクを連発するおじさんたちは、この本来の抑制が外れて思考がダダ漏れ状態にあるか、あるいは、好意的に解釈すれば、エンターテインメントのために、意図的に外していて、必死にダジャレを連発していることになる。ダジャレは本来の目的指向的会話からは外れているので、やり過ぎるとただひたすら邪魔になるし、適度に入れば、遊びが入った魅力ある会話になる。いずれにせよ、適度な量が大切である。過度で場違いなダジャレオヤジが馬鹿にされるゆえんである。

次に、ルー大柴教授であるが、これは反対に抑制がききすぎているケースとみられる。ある概念に対して、一つの形式、すなわち英語の術語や用語を活性化させてしまって、抑制のため対応する日本語の術語や用語を活性化できなかったと考えられる。

正直言うと、ここで私は最初「あるコンセプトに対して、一つの形式、すなわち、英語のタームをアクティベートしてしまって、抑制のために対応する日本語のタームをアクティベートできなかったと考えられる。」と書いた。(書いてるときはいいけど、話してるときは難しいよね。あ、ここでもリアルタイムだと難しいよね、と書きそうになった。)

これでわかるように、念のため言っておくとルー大柴教授はルー大柴ではありません。ルー大柴は芸としてやってるわけで、ルー大柴教授はこの抑制と活性化のメカニズムの結果、仕方なくあんな話し方をするのです。したがって、ルー大柴は笑ってあげて、私のようなルー大柴教授には同情をしてあげましょう。

抑制がききすぎたら、ルー大柴教授になるし、きかなさすぎるとダジャレおじさんになる。私としては、目的指向的な会話をしている分、ルー大柴教授の方がましと考えたい(かな)。

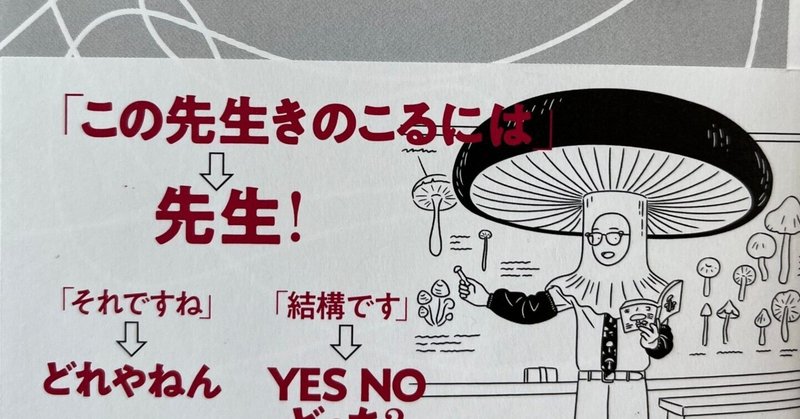

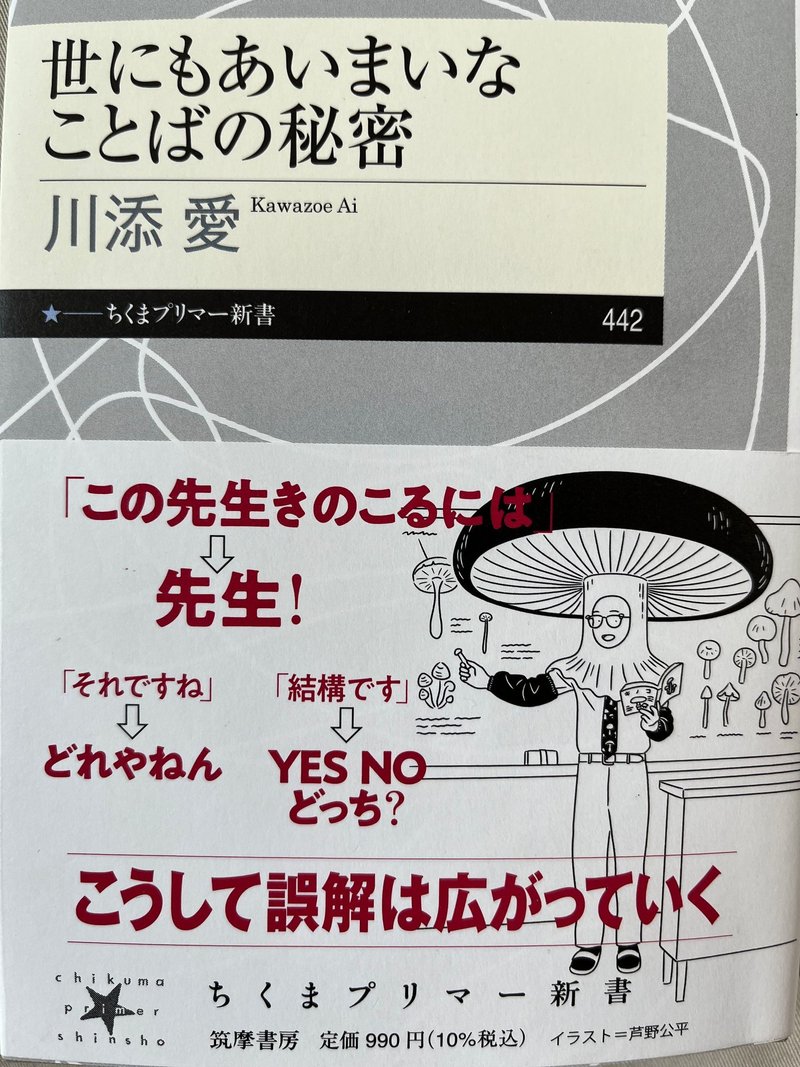

6.キノコる先生の呪い

同時に解釈の構築が行われるということは、誰でも誤解釈の危険性に陥るということである。例えば、川添愛さんが近著で出している、以下の「きのこる先生」の例だって、「先生」が目立ってしまって「きのこる」などという訳のわからない謎の単語の解釈に悩むのは、「先生」の活性度が高いためである。

すこし冷静になって「「先生がキノコる」なんて変」と思えば、ちゃんと正しい解釈はすぐに浮かんでくる。そのような人は「この先、生き残る」という解釈が並行して構築されている可能性がある。しかし、運よくこれが最初に活性化されていればよいが、うらで「キノコる」は虎視眈々と潜んでおり、慌てれば「キノコる先生」はいつでもどこでも活性化して出てくる危険があるのである。

7.酔っ払い、バイリンギュアリズム、語学の天才

で、自分の話である。私は非常に抑制がきいている人間で、ダジャレは言わずに最近まで過ごしてきた。ただ、60才をすぎてから、泥酔するとダジャレが出そうになり、65才を過ぎると実際に口にするようになってしまった。いまはほかの人と同じように「科研が書けん」と言うところまで落ちぶれつつある。

このようになんとか最近まで酔っ払っても正気を保ち抑制をきかせてきたのだが、若いころから酔っ払うと抑制をかけられない現象があって、それは母方言である。

私は、岡山県玉野市の出身で、18才で大学に入って京都に住むまでは玉野地域の岡山弁変種を話していた。大学に入って、友人とは学生(えせ)関西弁、フォーマルな場面では関西弁混じりの共通語もどきを話して、これまで生きてきた。その間に、玉野弁は抑制されて、ほとんど出てこなくなり、意識してもコードスイッチができなくなってしまっている。

しかし、これが泥酔して意識が混濁すると抑制がはずれ、現れるのである。したがって、昔、大量に酒を飲むとき、「「これじゃが(これだよ)」とか「なにすんなら(なにをするんだ)」と言いだしたら、もう酒を飲ませずに家に帰るように言ってくれ。」と宣言してから飲むようにしていた。すでに意識がなくなっている可能性があるからである。

さて、私は最近まで抑制がききすぎて泥酔しないと玉野弁が出てこなくなってしまったが、地域言語と共通語のコードスイッチングやコードミクシングはそれほど珍しい現象ではない。

宮古島の池間方言の調査に行き始めたころ、会合の席で地域の人が最初池間方言で話し始め、ひとしきり笑いをとった後で、やおら共通語にスイッチし、最後は池間方言にするという場面を何度も目にしておどろいた。この場合は、ある程度意識的にスイッチしていたのだろうけど、地域の人が、自分が共通語と地域方言のどちらで話しているのかまったくわからなくなる場面にも多く出会った。まったく無意識にコードスイッチが行われるのである。

また、共通語を方言に翻訳する作業を何人かにお願いする機会があったのだが、それが自然に苦労なくできる人とまったくできない人がいた。池間方言は共通語との相互理解性はほとんどゼロであり、まったくの別言語と考えてよい。現在、池間方言の話者はすべて二重言語話者、ルー語で言えば、バイリンギュアルである。話者たちは自分がどちらの言語を話しているのを制御してコードスイッチできる人と、まったく、制御できない人とがいるわけである。

実際問題、よく観察すると我々はいつも共通語で生活しているわけではない。大阪のおばちゃんも共通語と大阪弁を行き来しながら話しているという研究を15年ほどまえカリフォルニア大学サンタクルズ校の岡本滋子さんから聞いて、ひどくなっとくした記憶がある(文献7 おもしろいよ)。

8.終わりに

翻って、自分の玉野弁や学習した外国語で考えると、私は抑制がききすぎて、意識的にも無意識的にも言葉をちゃんと制御できていないのだと思っていた。玉野弁はもう意識しては話せないし、英語や韓国語はえいやっと日本語をどこかにおいて準備運動をしてからでないと話せない。

最近中華料理屋でアメリカで博士号を取った若い日本人学者と会合の後の懇親会で目撃したのだが、彼は自分の指導教員である左隣のアメリカ人と話しながら、中華料理を注文しようとして日本人の店員にそのまま英語で話していた。コードスイッチングができとらんわけですね。

自分はこのようなときに英語ダダ漏れになることはないのであきれたが、英語のスイッチがすぐに入りなかなか閉じない若者のことをすこしうらやましくも感じた。

それが実は私も池間方言を学習するようになって、池間方言で話そうとするとなぜか韓国語がでてきそうになり、場合によっては自分でもどちらで話しているのかわからなくなってしまう。バイリンギュアル話者のコードスイッチングというのはこんな感じなのかと思った。この抑制があまりきいていない状態を維持できれば、新しい外国語を学ぶことができるのかなどと、妄想する。

私の身近には、20カ国語以上話せるフランス在住のブルガリア人をはじめとして、ほんとのポリグロットが何人かいる。あの連中はきっと抑制機構がおかしいに違いないと、勝手にうらやましがっているのだが、それに近い状態を作れるのではないかと一瞬喜んだわけである。よく考えるとそんな訳はない。どちらの言語も構築の頑健性(ロバストネスといいそうになる)が緩いために、抑制がききにくいだけで、単にどちらもちゃんと学習できてないだけだということに思い至り、ため息をつくのである。

謝辞

いつも元気な松浦氏と、年末の忙しい時期にしょうも無い原稿のために、お友達まで巻き込んでご教示くださったTY氏のご厚情に感謝します。

参照文献

川添愛 2023 『世にもあいまいなことばの秘密』 筑摩書房 抱腹絶倒です!

2.ジル・フォコニエ 2000『思考と言語におけるマッピング』 坂原他訳 岩波書店刊 むずかしいけどいい本です!

3.Ferraro, F. R., & Kellas, G. (1990). Normative data for number of word meanings. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 22(6), 491–498. https://doi.org/10.3758/BF03204432

4.Kintch, W. 1988.The Role of Knowledge in Discourse Comprehension: A Construction-Integration Model. Psychological Review, the American Psychological Association, Inc.1988, Vol. 95, No. 2, 163-182.

5.Kintch, W., et al. 1975. Comprehension and Recall of Text as a Function of Content Variables. JOURNAL OF VERBAL LEARNING AND VERBAL BEHAVIOR, 14, 196-214

6.Kintsch, W., & Welsch, D. M. 1991. The construction-integration model: A framework for studying memory for text. In W. E. Hockley & S. Lewandowsky. (Eds.), Relating theory and data: Essays on human memory in honor of Bennet B. Murdock. pp. 367-385. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Also available at Also available at:

https://www.semanticscholar.org/paper/The-construction-integration-model%3A-A-framework-for-Kintsch-Welsch/cbc9a8e26aed5ade55f990f7e4a1b8f080787ea8#citing-papers?utm_source=direct_link

7. Okamoto, Shigeko. 2014. The use and interpretation of “regional” and “standard” variants in Japanese conversation. In: Kaori Kabata and Tsuyoshi Ono (eds.) Usage-based Approaches to Japanese Grammar, John Benjamins.

DOI: 10.1075/slcs.156.18oka